Киргизы являются одним из древних народов Средней Азии.

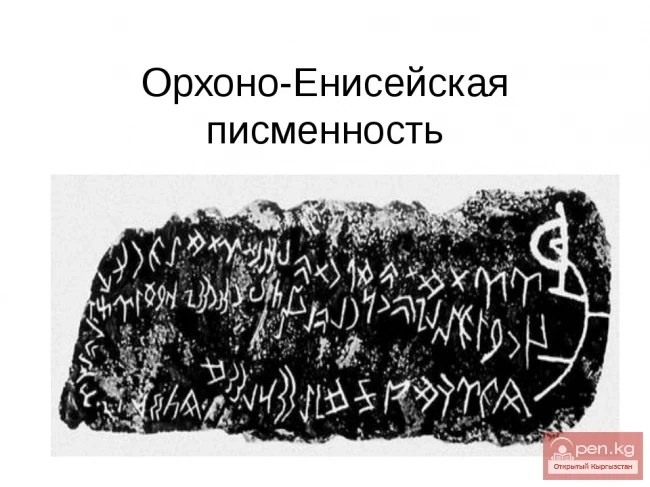

Вместе с другими тюркскими народами и племенами в раннесредневековый период они пользовались древнетюркским руническим письмом, которое в X—XI вв. было вытеснено древнеуйгурской письменностью. Памятники руники — уникальные по своему значению тексты, которые сохранили много общих черт диалектов племен, обитавших в районах распространения этой письменности.

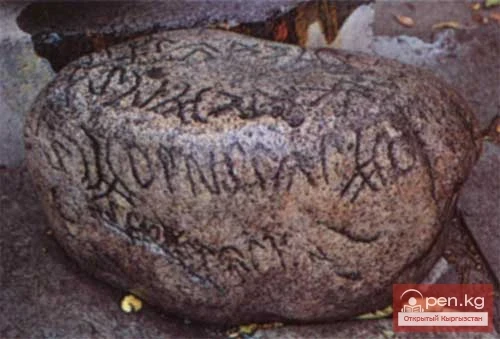

Еще в конце XVII в. русский картограф, географ и историк Сибири Семен Ульянович Ремезов (1642—1720) на своей карте «Чертеж всех сибирских градов и земель и чертеж земли всей безводной и малопроходной каменной степи» в верховьях р. Талас сделал отметку: «Камень орхон, летом снег». Какими сведениями пользовался он, нам неизвестно. Но отметка Ремезова подтвердилась ровно через двести лет, когда в местности Айыр-Там-Ой, на левом берегу р. Талас, был найден камень с древнетюркской руникой.

В 1896 г. учителем Гастевым и уездным начальником любителем- краеведом В. А. Каллауром был открыт первый памятник древнетюркской письменности в Таласской долине. После этой находки интерес к данному району усилился. Сообщение о своем открытии и копию надписи В. А. Каллаур направил в г. Ташкент в Туркестанский кружок любителей археологии. Тогда же решением собрания членов кружка от 11 декабря 1896 г. копия надписи была выслана в Петербург В. Р . Розену для определения смысла и характера письмен. В ответном сообщении В. Р. Розен указывал, что самый факт «нахождения в пределах Туркестана надписи древнетюркскими письменами следует признать крайне важным в научном отношении... и должным охранением подобных надписей Туркестанский кружок любителей археологии мог бы оказать науке неоценимую услугу».

По просьбе общего собрания кружка первый камень был перевезен В. А. Каллауром в г. Аулне-Ата (совр. Джамбул). В 1925 г. его осмотрел М. Е. Массон, а в начале 30-х годов камень был увезен в Ленинград, где он и хранится сейчас в Государственном Эрмитаже. Ознакомившись с копией надписи (25 февраля 1897 г), П. М. Мелиоранский определил в нем 17 знаков орхонского алфавита . В. В. Радлов опубликовал статью с разбором текста. В частности, он писал, что «надпись эта представляет особый интерес, потому что она написана древнетюркским шрифтом и на тюркском языке и доказывает, что этот шрифт был в употреблении и у тюркских племен Средней Азии. Это — факт такой важности, что следует на него обратить внимание всех жителей Туркестанского края, чтобы они могли содействовать отысканию и сохранению подобных памятников глубокой древности Туркестана»".

В январе 1898 г. В. А. Каллауру сообщили, что недалеко от того места, где находился первый камень с рунической надписью, есть еще один похожий камень. До весны 1898 г. В. А. Каллауру не представилась возможность посетить указанное место, но, узнав о приезде археологической экспедиции финно-угорского научного общества (экспедицию возглавлял Г. И. Гейкель), получившей от Российской археологической комиссии открытые листы для ведения исследований в окрестностях с. Дмитриевское , он поспешил туда и, опередив на день экспедицию, 5 мая нашел еще два камня, в 500 шагах к западу от места нахождения первого памятника. На одном из них, весом около 20 пудов, имелось пять строк надписи, шестая оказалась сильно разрушенной. На другом, более крупном камне сохранились следы одиннадцати строк надписи. Впоследствии в литературе этот памятник получил название второго таласского памятника.

Прибывшая 6 мая финская экспедиция могла только констатировать находку В. А. Каллуара. Последний тогда же отправил сообщение о своих находках и прорисовки надписей в Ташкент, где они вскоре были опубликованы. По этим прорисовкам М. М. Мелиоранский выступил в Петербурге со статьей, дав перевод надписи на одном из камней.

По просьбе финских ученых один из камней был вывезен и столицу Финляндии. Но какой именно памятник находится в Хельсинки и где он хранится, пока остается неизвестным.

В мае того же 1898 г. в Терек-Сайском ущелье на южном склоне Киргизского хребта, на скале, рядом с большой вертикальной согдо- тюркской надписью, В. А. Каллаур определил две горизонтальные строки рунического письма , а позднее — еще две надписи. Эти короткие рунические строчки, высеченные в разное время, были изданы несколько раз , но до сегодняшнего дня чтение и переводы их не могут считаться надежными. Причина тому — плохая сохранность надписей и трудности в получении эстампажей. Третья строка некоторыми исследователями из-за плохой видимости даже не воспроизводится. С. Е Малов по рисунку, присланному ему М. Е. Массоном, опубликовал четыре короткие строчки. Позднее исследователями комплекса этих памятников несколько ниже была обнаружена стоящая особняком мелкая надпись, состоящая из 11 знаков.

В 1932 г. на месторождении серного колчедана Ачикташ, на глубине 5 м, был случайно обнаружен кусочек еловой палочки, на четырех гранях которой вырезаны рунические знаки. По прорисовке и фотографии, сделанным М. Е. Массоном, дешифровкой текста этой палочки занимался С. Е. Малов, пытавшийся интерпретировать текст на основе орхоно-енисейской руники. С. Е. Малов отметил, что «эта палочка с рунами представляет исключительный интерес как по своему материалу— дереву, так и по содержанию своей надписи», однако он сомневался в том, что надпись на палочке является рунической. Многие знаки надписи отличаются от орхонских и енисейских графем и не имеют аналогий в таласских древнетюркских памятниках, близких по месту нахождения, в то же время по форме они напоминают печенежское письмо и венгерские резы.

В конце 30-х годов турецкий тюрколог X. Н. Оркун предложил перевод этой надписи. Советский тюрколог А. М. Щербак, отводя палочке среди таласских эпиграфических памятников особое место, дал свой вариант ее чтения и перевода, учитывающий сходство знаков надписи на палочке с так называемыми европейскими тюркскими рунами.

При этом он подчеркивал, что «исследования таласских древностей имеют большое значение как для истории печенежских рун, так и для истории рунического письма тюрок вообще».

В начале 60-х годов надписью на палочке занимался Г. Ф. Турчанинов, который нашел много общего между таласским памятником и надписями на камнях с Маяцкого городища. Он предположил, что надпись на палочке могла быть исполнена средневековым осетинским (аланским) письмом , и, значит, писал эту надпись не тюрок, а осетин (алан) по имени Сийаг (Сиаг), живший в Таласе и уже отюречившийся. Г. Ф. Турчанинов на основе своих исследований и Б. И. Панкратов, проанализировавший прочитанные Турчаниновым этнонимы в тексте палочки по китайским источникам, датируют этот памятник не ранее XII в. Следует заметить, что методика чтения древнетюркских памятников, предложенная Г. Ф. Турчаниновым, не отвечает всем требованиям, предъявляемым к исследованию этих памятников, поэтому согласиться с его выводами мы не можем.

Казахский ученый Т. Сулейменов, предложив свое чтение надписи на палочке и датируя ее III—II вв. до н. э., добавляет в нее лишние знаки, с чем трудно пока согласиться. В 1963 и 1971 гг. эта надпись вновь дважды публиковалась во Фрунзе, оба раза с чтением и переводом С. Е. Малова.

Можно заключить, что чтение надписи на таласской палочке нельзя считать окончательно установленным. Остается открытым и вопрос о том, к какому типу тюркской руники она примыкает.

Осенью 1961 г. археолог П. Н. Кожемяко при археолого-топографическом обследовании местности Айыр-Там-Ой в Кырк-Казыке, районе прежних находок, обнаружил еще один валун с древнетюркской надписью, получивший наименование «восьмой таласский памятник».

Эта находка дала толчок к новым поискам. В том же году по инициативе И. А. Батманова Институт языка и литературы и Институт истории АН Киргизской ССР направили специальный отряд в Таласскую долину. Группу возглавлял хорошо знающий эти места археолог Д. Ф. Винник. В ее состав входили научные сотрудники сектора тюркологии ИЯЛ У. Асаналиев, К. Аширалиев и Ч. Джумагулов. Отряд работал напряженно. Несмотря на непогоду, был обследован весь район находки, проверяли все попадавшиеся камни, большие и малые, едва заметные на поверхности валуны выкапывали из земли.

В результате были обнаружены девятый, десятый и одиннадцатый памятники. Всего в 1961 г. было найдено, таким образом, четыре валуна с тюркскими надписями. Кроме того, был заново открыт второй памятник. Этот валун, по весу самый большой среди обнаруженных здесь, лежал надписью вниз (можно предполагать, что сделано это было специально, может быть, даже самим В. А. Каллауром, чтобы уберечь надпись от разрушения или порчи посетителями).

Одиннадцатый памятник из-за плохой сохранности надписи и грубой поверхности камня остается неисследованным. Самые четкие надписи — на девятом и десятом памятниках, причем не ясно, почему на девятом камне надпись (только две строчки) расположена по краям, тогда как середина камня, очень удобная для письма, осталась пустой. Или это незаконченная надпись?

Материалы экспедиции были опубликованы. Истории открытия памятников и результатам археологических исследований посвятили статью Д. Ф. Винник и И. И. Кожемяко, чтение и перевод надписей дал И. А. Батманов, статью о втором памятнике написал Ч. Джумагулов.

В 1962 г. Д. Ф. Винником в урочище Айыр-Там-Ой был найден еще один, двенадцатый памятник — валун довольно крупного размера. В верхней его части имеется надпись, трудная для чтения. Прорисовка ее была опубликована И. А. Батмановым .

В других районах республики подобные памятники на камнях и на скалах долгое время не были известны. В 1926 г. И. И. Иванов в урочище Кой-Сары на юго-восточном побережье озера Иссык-Куль нашел камень (около 1 м длиной и 60 см высотой) с несколькими руническими знаками и арабскими буквами. Как отмечал сам П. П. Иванов, поверхность камня, долгое время пролежавшего под водой, была покрыта налетом извести и поэтому рельеф надписи сильно сгладился. В марте 1929 г. П. П. Иванов сообщил в письме о своей находке В. В. Бартольду, который, в свою очередь, передал эти сведения С. Е. Малову. По определению С. Е. Малова, на камне высечена руническая надпись. Открытие рунической надписи на Иссык-Куле было неожиданным для многих исследователей. Оно значительно расширило представление об ареале распространения рунической письменности на территории Киргизии. Учитывая, что, кроме этой надписи, на побережье Иссык-Куля, а также в Чуйской долине и в районе Нарына рунические памятники не обнаружены, мы вправе считать кой-саринскую находку очень важной во многих отношениях. Она служит точным свидетельством бытования в окрестностях Иссык-Куля рунической письменности вплоть до начала IX в. (так датировал надпись А. Н. Бернштам).

Есть основания надеяться, что в этом районе могут быть открыты и другие рунические памятники. Кой-саринский памятник не является билингвой, арабская надпись была написана, по-видимому, позднее рунической. Памятник публиковался несколько раз, но удовлетворительного чтения рунического текста до сих пор нет. Положение осложняется тем, что сейчас специалисты не имеют возможности проверить чтение по оригиналу — памятник потерян и место нахождения его до сих пор не установлено.

В 1961 г. археологическим отрядом Института истории АН Киргизской ССР, возглавляемым Ю. Д. Баруздиным, на юге республики, при раскопках поселения Ак-Тепе в Баткенском районе, найден фрагмент хума с древнетюркскими руническими знаками. По определению археологов, сосуд, которому принадлежит фрагмент, изготовлен вручную, глиняное тесто содержит примесь крупной дресвы. Сохранилось целиком шесть рунических графем и часть седьмой. Из перевода, данного И. А. Батмановым, следует, что надпись содержала указание на то, что сосуд предназначался для хранения муки. И. А. Батманов читал:...

... нч унун... аны ичи унун ‘его внутренность мукой....

Однако надпись, судя по фрагменту, должна была быть довольно большой по объему. Из палеографических особенностей заслуживает внимания (если согласиться с чтением И. А. Батманова) необычное сочетание графем Н и Ч, не находящее параллелей в других памятниках орхопо-енисейской (и таласской) руники. В том же 1961 г. Д.Баруздин нашел стелу на могильнике Кара-Бейит, недалеко от поселка Сары-Таш в Алайской долине. Стела стояла вертикально в северо-западной части каменной оградки кургана № 5. На четырех гранях стелы вырезаны или процарапаны знаки, отдаленно напоминающие руны на таласскоп палочке. Прочесть эти знаки весьма трудно, не ясно также, надпись это или случайные резы.

В мае 1977 г. в урочище Тынбас, на территории колхоза им. Ленина, нами с помощью учеников Джон-Арыкской средней школы Таласского района был найден речной валун с древнетюркской рунической надписью. Эта находка, вызвавшая большой интерес у специалистов, в скором времени была опубликована. Текст надписи четкий, без каких-либо повреждений, однако чтение и перевод ее, как было отмечено в нашей публикации, должны быть уточнены.

Большой интерес представляет находка каменного портрета — высеченного на куске песчаника изображения мужского лица. На его подбородке начертаны рунические знаки. Этот памятник найден вблизи г. Талас. Находка еще раз свидетельствует о том, что Таласская долина являлась главным в Семиречье местом сосредоточения памятников древнетюркской рунической письменности (см. ниже).

Осенью 1981 г. экспедицией Института истории и Института языка и литературы Академии наук Киргизской ССР (руководители — И. Кожомбердиев, Ч. Джумагулов) в Таласском Ала-Too, в ущелье Куру- Бакайыр, на высоте 2500 м над уровнем моря, были обнаружены три надписи на камне — одна согдийская или древнеуйгурская и две рунические.

В 1982 г. был вновь открыт четвертый таласский древнетюркский памятник, найденный еще в 1898 г. В. А. Каллауром, одновременно с экспедицией Г. И. Гейкеля, в урочище Айыр-Там-Ой и считавшийся потерянным.

Таким образом, за последние два десятилетия фонд памятников древнетюркской рунической эпиграфики Киргизии значительно пополнился новыми находками. Сейчас их число достигает 20.

Древнетюркским руническим письмом начертаны ценнейшие в историко-культурном отношении надписи. Руника была предназначена прежде всего для текстов на камне и дереве; прочности материала обязаны памятники своей сохранностью.

Рунические памятники в равной мере представляют интерес для специалистов в области тюркского языкознания, истории и исторической этнографии тюрских народов. Древнетюркская руника фиксировала старейшую форму письменно-литературного языка предков современных тюркских народов. Рунические памятники являются свидетельством высокого уровня языковой культуры древних тюрок. Вместе с тем большие рунические орхонские надписи указывают на существование у тюрок рапсодов, устно-эпической традиции, взаимодействовавшей с письменной литературой. Язык древнетюркской орхоно-енисейской письменности, по мнению Э. Р. Тенишева, был языком наддиалектным, литературным, которым «пользовались различные тюркские племена или союзы племен — огузы, уйгуры, киргизы, кипчаки и другие». В то же время нельзя не заметить в рунических текстах следов диалектных различий, говорных форм. Несколько позже, в XI в., много данных о древнетюрской диалектной дифференциации сообщает нам Махмуд Кашгарский. Ряд проблем взаимодействия древнетюркского койнэ и диалектов и отражения этого процесса в письменном языке памятников руники прояснится, когда обнаружатся новые памятники и будут даны более обоснованные интерпретации уже известных надписей. В связи с этим решением Советского комитета тюркологов начато издание (по регионам) «Корпусов тюркских рунических памятников СССР».

В отличие от широкоизвестных рунических памятников верхнего течения Енисея и Северной Монголии таласские надписи в значительной части вырезаны на больших речных валунах.

Первые сведения о рунической письменности Енисея сообщил путешественник Н. Г. Спафарий (1675 г.) , так что история исследования древнетюркской руники насчитывает более 300 лет. Со времени расшифровки руники В. Томсеном (1892) прошло около 100 лет. Чтением, переводом, грамматическим и лексическим анализом, а также исторической интерпретацией рунических надписей занимались многие поколения ученых. Одной из проблем, возникших в науке очень рано, но не потерявших своей остроты и в наши дни, является проблема происхождения тюркского рунического письма. В последние годы появился ряд новых работ, посвященных этой теме, однако нельзя сказать, что проблема генезиса древнетюркской рунической письменности полностью решена.

В. Томсен, одним из первых обращавшийся к этой проблеме, высказывал мнение о том, что тюркские руны генетически связаны с арамейскими буквами, в их пехлевийской (среднеперсидской) и согдийский разновидностях.

Эта точка зрения в свое время была поддержана О Дониером и Р. Готье, позднее — С. В. Киселевым, в последние годы — С. Г. Кляшторным , В. А. Лившицем , А. М. Щербаком, А. Н. Кононовым и др.® В. А. Ливщиц, предпринявший попытку детально проследить связь древнетюркских рунических графем с согдийским алфавитом, пишет: «Руническое письмо возникло в результате единовременной сознательной обработки согдийского алфавита, а не как следствие его длительной стихийной трансформации или нескольких разновременных попыток его применения для фиксации древнетюркских текстов. Согдийские графемы в большинстве случаев служили для создателей руники исходным материалом для рабочих праформ». В. А. Ливщиц предложил реконструкцию изменений согдийских графических прототипов в процессе создания рунического письма.

Принципиально иная гипотеза — происхождение рунических графем из тюркских родовых тамг — была выдвинута в XIX в. Н. А. Аристовым, Н. Маллицким А. Шифнером и др. Н. А. Аристов писал: «Существовавшие с глубочайшей древности родовые тамги были позднее употреблены в качестве букв в орхоно-енисейском алфавите». В дискуссии о происхождении руники и этнической атрибуции рунических памятников, начавшейся задолго до расшифровки орхонских надписей В. Томсеном, участвовали П. А. Паллас, Ж. П. Абель-Ремюза, Г. И. Спасский, Ю. Клапрот, М. А. Кастрен, И. Р. Аспелин, Е. Д. Поливанов и многие другие. Гипотезу о происхождении руники из родовых тамг и петроглифов поддерживает ряд ученых и сейчас. В частности, казахский исследователь А. Махмудов считает, что создателями древнетюркского рунического алфавита были сами тюрки и что этот алфавит восходит к пиктографическим рисункам и тамгам, прежде всего к таким, которые обнаружены на территории Казахстана.

Другой казахский филолог Г. Г. Мусабаев, категорически отрицая гипотезу об арамейско-согдийском происхождении тюркской руники, настаивает, что руника возникла в результате эволюции тамг от пиктограмм к идеограммам и, далее, к алфавиту.

После открытия близ с. Иссык, в предгорьях Заилийского Алатау, около 50 км от г. Алма-Ата, захоронения сакского вождя с богатым инвентарем, в том числе с серебряной чашечкой с надписью, сделанной неизвестным письмом, некоторые литераторы и филологи пытались сопоставить это письмо (его иногда именуют по месту находки «иссыкским») с древнетюркской руникой. Поэт О. Сулейменов, одним из первых предложивший такое сопоставление, писал, что «иссыкское» письмо является прямым предшественником орхоно-енисейской руники.

При этом он дал чтение и перевод текста надписи на серебряной чашечке: «Сын хана в двадцать три [года] умер.

Имя и слава [народа] иссякли». Однако казахские ученые К- Акишев и А. Махмудов считают, что О. Сулейменов дал неправильное чтение, что не оправданны многие его сближения «иссыкских» графем с руническими буквами. Отмечалось также, что эпитафийная надпись на чаше (такова трактовка О. Сулейменова) весьма странна, ибо эпитафию следовало бы ожидать установленной на могиле — на кургане, но никак не внутри захоронения .

К идеям О. Сулейменова близки высказывания А. С. Аманжолова. Исследуя мелкие надписи и отдельные знаки, обнаруженные в последние годы на камнях и различных предметах на территории Казахстана, А. С. Аманжолов делает вывод, что «тюркский рунический алфавит, судя по его палеографии, имеет очень древнюю историю. Было бы в корне ошибочно считать его продуктом индивидуального творчества. Согласно имеющимся у пас данным, тюркоязычные племена пользовались этим алфавитным письмом с середины 1 тыс. до н. э. вплоть до конца 1 тыс. н. э. Существование алфавитной письменности у раннекочевых племен Южной Сибири и Казахстана подтверждается в настоящее время двумя тюркскими руническими надписями, найденными в захоронениях V—IV вв. до и. э. Все это позволяет по-новому взглянуть на историческую эпоху, в недрах которой складывались тюркский этнический тип и первое алфавитное письмо, служившее целям фиксации древнетюркской речи».

Столь же дискуссионен и вопрос о том, где, на какой территории возникла древнетюркская письменность.

Некоторые считают, что она возникла «где-то в районе Таласа, в результате заимствования или преобразования какого-то другого алфавита и распространилась оттуда в двух противоположных направлениях: на восток (орхонское, енисейское и другие виды письма) и на запад (печенежские руны)». Г. Г. Мусабаев, опираясь на найденные надписи (?) со знаками, сходными с петроглифами, настаивал на автохтонности древнетюркской письменности и ее широком бытовании в древнем Семиречье. По мнению А. С. Аманжолова, тюркский рунический алфавит сформировался в Южной Сибири и Казахстане не позже середины 1 тыс. до н.э. «Палеографический анализ, — пишет он, — в свою очередь приводит к выводу о весьма ранней дате сложения тюркского рунического алфавита в Южной Сибири и Семиречье — не позже середины 1 тыс. до и. э. Этот алфавит обнаруживает близкую генетическую связь, во-первых, с ранними типами древнегреческого алфавита (особенно с малоазийскими и италийскими) и, во-вторых, с северосемитско-финикийским (в том числе с ранним арамейским) и южносемитскими алфавитами. В какой-то мере это согласуется с археологическими данными о глубоких культурных связях ранних кочевников Южной Сибири и Казахстана с населением Средней Азии в 1 тыс. до н. э.». Столь ранняя дата создания рунического алфавита не принимается большинством исследователей. Отмечается, в частности, что в каганской эпитафии на стеле, найденной при раскопках Бугутского кургана (Северо-Западная Монголия, бассейн р. Орхон), нет древнетюркского текста — эпитафия составлена на согдийском языке в конце 70-х годов VI в. Между тем, если бы в период правления тюркского каганата уже была древнетюркская руническая письменность, то эпитафия одному из каганов этого государства была бы составлена на древнетюркском языке и исполнена руническим письмом.

С. В. Киселев в свое время высказал мнение о том, что колыбелью, исходным пунктом распространения рунической письменности было Семиречье. Эта гипотеза многими не разделяется. Однако предположение С. В. Киселева, А. М. Щербака и казахских ученых нельзя не учитывать.

Относительно жанра таласских памятников на валунах среди исследователей нет разногласий — это эпитафии. Они связаны с местной правящей династией Карачоров («черных воевод»). Есть основания полагать, что династия просуществовала около 40—50 лет.

Таласские рунические надписи исследовались многократно. Тексты надписей переведены на киргизский язык.

Памятники войдут в IV том («Рунические памятники Средней Азии») «Корпуса памятников древнетюркской письменности», подготавливаемый совместно Отделом письменных памятников народов Востока Института востоковедения АН СССР и Институтом языка и литературы АН Киргизской ССР. Данные таласских памятников использованы при написании соответствующих разделов «Истории Киргизской ССР». Рунические надписи Киргизстана широко привлекал Д. Д. Васильев для палеографического анализа древнетюркской руники. Нет сомнений в том, что эти памятники будут изучаться и новыми поколениями тюркологов. Полученные данные, безусловно, будут служить одним из исходных материалов для выяснения ряда вопросов культуры, языка и этногенеза киргизского народа.