Открытие древнетюркских наскальных надписей в ущелье Куру-Бакайыр

Осенью 1981 г. совместной экспедицией Институтов истории и языка и литературы АН Киргизской ССР были открыты не известные ранее наскальные древнетюркские надписи в ущелье Куру- Бакайыр, в западной части Таласской долины, примерно в 15 км к югу от с. Бакайыр. Если подниматься по ущелью вверх, то видно, что правая сторона его камениста. В некоторых местах встречаются невысокие скалы и выступы сланцевых пород.

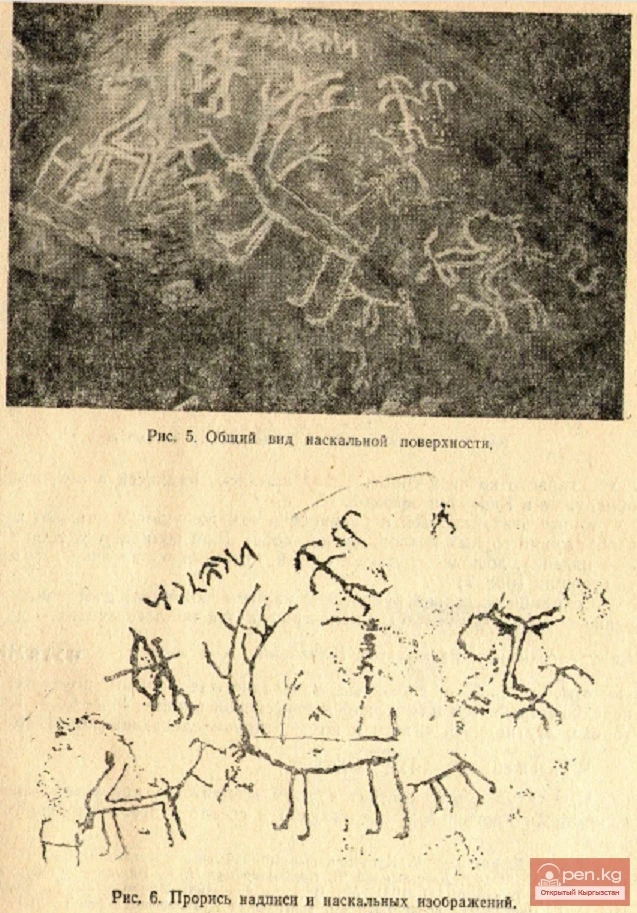

В средней части ущелья, в 2,5 км от р. Суулуу-Бакайыр, в верхней части невысокой скалы, обращенной к юго-востоку, высечена короткая (длина — 14 см, высота — около 3 см) древнетюркская руническая надпись, состоящая из шести графем. При первом осмотре видна была лишь эта, хорошо сохранившаяся надпись, а также две человеческие фигуры с грибовидными головами, изображение одной из них осталось незавершенным. Но после тщательной очистки поверхности скалы от мха и минеральных наслоений открылась целая «картинная галерея» (рис. 5, 6).

У подножья этой же скалы нами была обнаружена еще одна, ранее никем не замеченная древнетюркская руническая надпись, состоящая из пяти букв. Она нанесена неглубоко на шероховатой поверхности камня, изъеденной временем. Рядом с надписью выбиты силуэты горного козла и собак. Такой комплекс надписей и петроглифов обнаружен в Киргизии впервые.

Кроме этих надписей и рисунков в том же ущелье найдено много изображений горных козлов, оленей, собак (или волков?), уларов (горных индеек), лошадей, а также людей, стреляющих из лука или просто стоящих (рис. 7).

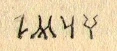

Сохранность первой рунической надписи позволяет достаточно уверенно определить буквы. По палеографии эта надпись сходна с другими таласскими памятниками. Начальное N в слове как отмечал С. Г. Кдяшторный, начертано в зеркальном повороте, что нередко встречается в таласской и енисейской рунике. Мы с С. Г. Кляшторным эту надпись читаем и комментируем следующим образом:

Чтение:

Имя-титул кутчор состоит из двух элементов — кут и чор, каждый из которых многократно представлен в составе древнемастики и титулатуры. Слово кут в рунических надписях имело, по- видимому, более узкий семантический диапазон, нежели в других древнетюркских текстах (уйгурское и манихейское письмо). Оно обозначало такие понятия, как «княжеская харизма», «небесная благодать» и «благость». В древнетюркской титулатуре наиболее употребительна производная форма кутлуг, однако представлены сочетания и с кут: ыдук кут (титул вождя басмылов, позднее, с 40-х годов IX в., — владетелей уйгурского Турфанского княжества), кут тенри хатуны (имя собственное), билге куты (обозначение уйгурских вельмож по Джувейни) и др. Титул чор, возможно, иранского происхождения, был весьма распространен в среде высшей аристократии Западно-Тюркского каганата. В VIII в. чор был традиционным титулом династии тюркских правителей Таласской долины.

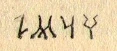

Вторая руническая надпись из Куру-Бакайыр находится в нижней части той же скалы. Она состоит из одной строки длиной 11 см, высотой до 6 см. Дукт этой надписи отличен от дукта первой. По палеографическим признакам вторая надпись может быть отнесена к более позднему периоду.

Чтение:

В древнетюркском языке это слово не представлено. С. Г. Кляшторный допускает, что перед нами редкий случай передачи согдийского имени собственного руническим письмом:

буквально «лев», с утратой при адаптации в тюркском конечного билабиального w.

Здесь данное слово, вероятно, прочерчено как имя или часть имени и точно калькирует столь распространенное в карлукско-караханидской среде имя-титул арслан. Не только выбор алфавита, но и форма языковой адаптации слова с несомненностью свидетельствуют о том, что автором граффити был тюрок, а сама надпись вряд ли может быть датирована временем ранее конца IX—X вв.

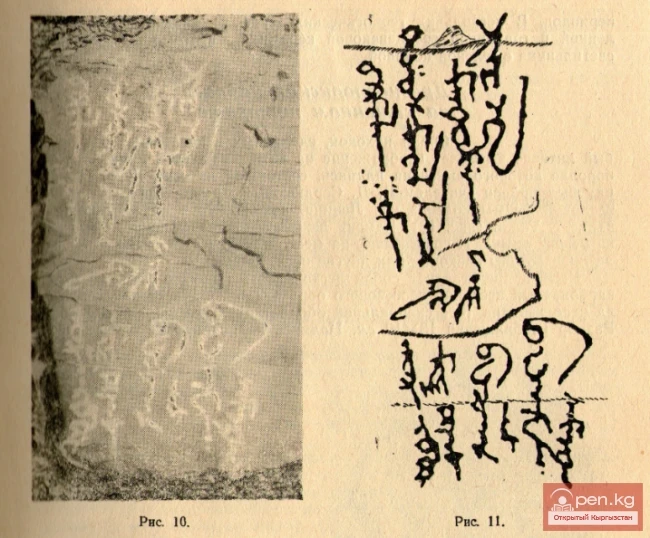

Ниже в ущелье, в 200 м от скалы с руническими надписями, ближе к тропе, на останцовом каменном выступе находилась четырех- строчдая согдийская надпись (рис. 10,11). Она эстампирована и сфотографирована нами. Следует заметить, что эта надпись до конца еще не изучена. При первом знакомстве с ее прорисовкой В. А. Лившиц обнаружил в ней числительное бгу ‘три’ и цифру для сотни в начале

последней, четвертой строки и высказал предположение, что надпись могла сообщать о дате — 300-м годе Иездигерда III, т. е. 931 г. н. э. Такое толкование ученого было приведено нами в совместной с С. Г. Кляшторным статье, опубликованной в «Советской тюркологии» (№ 3. 1983. С. 78—82). По нашей просьбе просмотрев еще раз прорисовку текста, В. А. Лившиц сообщил, что теперь он видит в предшествующей строке слово mrtwmk, которое может быть принято за дефектно написанное обычное согдийское mrtwxmk ‘мужчина, человек’. Если это так, то в надписи можно читать «300 человек» и речь, видимо, могла идти об отряде, проходившем через ущелье.

Наряду с эпиграфическими памятниками на склонах гор в ущелье, как упоминалось, имеются многочисленные наскальные изображения, сосредоточенные в нескольких группах на протяжении более 1,5 км. По соседству с петроглифами, на седловине горы, обнаружен могильник, содержащий более 10 каменных курганов сакского и тюрского периодов. В нескольких геологических шурфах найдены фрагменты лепной и гончарной средневековой керамики, в том числе обломки светильника с зеленой поливой.