Герой Советского Союза Гавриш Иван Фомич

Командир звена 74-го гвардейского Сталинградского штурмового авиационного полка (1-я гвардейская Сталинградская штурмовая авиационная дивизия, 1-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт), гвардии старший лейтенант.

Родился 7 апреля 1920 года в селе Садовое, ныне Московского района Чуйской области республики Кыргызстан, в семье крестьянина. Украинец. Окончил неполную среднюю школу. Жил в городе Фрунзе (Бишкек). Работал подручным работником на аэродроме.

В Красной Армии с 1938 года. В марте 1940 года окончил Вольское военное авиационно-техническое училище (сейчас Вольское высшее военное училище тыла, военный институт). Служил на должности авиационного техника в 136-м бомбардировочном авиационном полку в городах Лебедин Сумской и Бердичев Житомирской областей.

Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года. Войну начал авиатехником. В 1943 году переучился на самолёт Ил-2. Был старшим лётчиком и командиром звена. Воевал на Юго-Западном, Южном, Сталинградском, снова Южном, 4-м Украинском, 3-м Белорусском фронтах. Член КПСС с 1944 года. В боях 1 раз ранен.

Участвовал: в приграничных оборонительных боях в районе городов Дубно, Ровно, Бердичев, в обороне Киева, в боях под Харьковом – в 1941 году; в Барвенково-Лозовской операции, в Сталинградской битве – в 1942; в боях на реке Миус, в Донбасской и Мелитопольской операциях, в боях в Северной Таврии, в том числе в районе Сивашского плацдарма и Перекопа – в 1943; в боях на Никопольском плацдарме и в Крыму, в Белорусской операции, в том числе в освобождении городов Орша, Борисов, Минск, территории Литвы, в Гольдапско-Гумбинненской операции – в 1944; в боях в Восточной Пруссии, в том числе в Инстербургско-Кенигсбергской и Земландской операциях – в 1945.

Командир звена 74-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии старший лейтенант Гавриш к марту 1945 года совершил 100 боевых вылетов, подбил 13 танков, уничтожил около 60 автомашин, несколько складов с боеприпасами, много другой техники и живой силы противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему лейтенанту Гавришу Ивану Фомичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6236).

Всего за годы Великой Отечественной войны совершил 129 боевых вылетов.

После войны продолжал служить в должностях командира эскадрильи и помощника по воздушно-стрелковой службе командира штурмового авиационного полка в Северо-Кавказском военном округе (СКВО). В 1953 году окончил высшие офицерские лётно-технические курсы.

С 1959 майор И.Ф.Гавриш - в запасе. Жил в городе Ростов-на-Дону. Умер 30 октября 1994 года. Похоронен на Северном кладбище в Ростове-на-Дону.

На территории Вольского высшего военного училища тыла (военный институт) установлена памятная доска в мемориальном комплексе.

Награждён орденом Ленина (19.04.45), 2 орденами Красного Знамени (03.07.44; 29.01.45), орденом Александра Невского (07.02.45), 2 орденами Отечественной войны 1-й степени (07.10.44; 11.03.85), орденом Красной Звезды (30.12.56), медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «ХХХ лет СА и ВМФ».

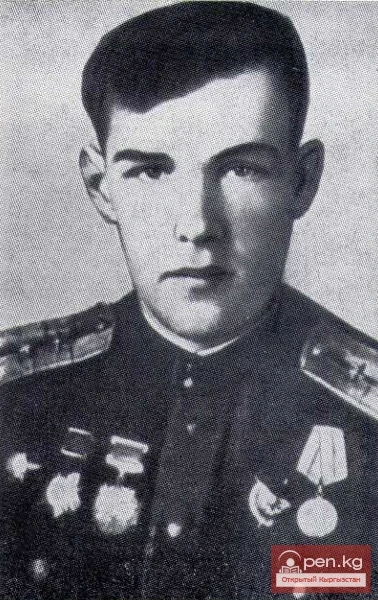

ИЗ ПЛЕМЕНИ КРЫЛАТЫХ

Умное, волевое лицо, черные брови вразлет. Темный чуб зачесан наверх, открывая высокий лоб. На крутых плечах — капитанские погоны, а на груди среди множества орденов и медалей взор приковывает «Золотая Звезда» Героя.

Взгляд офицера, весь его облик говорит о спокойной уверенности человека, хорошо и честно выполнившего свой долг.

Таким навечно запечатлел военный фотограф 1945 года гвардии капитана авиации Героя Советского Союза Ивана Гавриша — одного из армии победителей в самой жесточайшей из войн, какие когда-либо выпадали человечеству.

В тот победный год Иван Фомич отправил эту фотографию в свое родное село Садовое, что основали в Чуйской долине в конце минувшего века переселенцы из украинских и южно- русских губерний. Там оставалась его мать Прасковья Ананьевна, сестры и братья, вернувшиеся с войны. Всего семь лет назад покинул он отчий дом...

Думал ли когда-нибудь, гадал ли бедняцкий сын Иван Гавриш, что прославит свое Садовое, что придется ему не на жизнь, а на смерть защищать родное село и тысячи сел и городов Родины от лютого, жестокого врага, что взлетит он над великой своей страной героем-соколом, увидит с высоты ее величие и богатырскую силу, и горе ее, и раны ее, нанесенные войной?

Наверное, обо всем этом не думал он, не гадал. Но готовность не дать в обиду отчий край, где так молодо, радостно и мощно входила в свои права новая счастливая жизнь,— эта готовность к защите Родины формировалась в сельском мальчишке самой советской действительностью', его классовым чутьем сына крестьянина-бедняка.

Отец Ивана Фома Петрович и старшие братья — Антон, Василий, Алексей были активными участниками становления в Садовом Советской власти, колхозного строя. Антон Гавриш, например, в 20-е годы служил в милиции, раскулачивал богатеев, участвовал в уничтожении кулацких банд. Вместе с братом Василием в 1929 году одним из первых вступил в колхоз. Братья Гавриши были самыми стойкими коммунарами, державшимися за колхоз из последних сил, что называется, зубами.

К тяжелому крестьянскому труду с детских лет был приучен и самый младший из Гавришей — Ванятка. Но старшие братья, имевшие за плечами кто два, кто четыре класса сельской школы, на семейном совете решили: пусть хоть один из нашей фамилии будет грамотным, выучим Ваньку.

— Только благодаря помощи моих братьев,— вспоминает Иван Фомич,— я получил возможность окончить семь классов Садовской неполной средней школы.

А было это крылатое время, время легендарных полетов Чкалова, летчиков полярной авиации, время аэроклубов, Осоавиахнма, ворошиловских стрелков. Комсомол бросил в те годы клич: «Молодежь Страны Советов —на самолет!» Какой же мальчишка не мечтал тогда о небе, о кабине крылатой машины!

Комсомолец Иван Гавриш тоже твердо ре-шил: буду летчиком. И поехал парень из далекой Киргизии в Россию, под Саратов, в Вольское военное авиационно-техническое училище, которое успешно закончил в 1940 году. И вот 20-летний воентехник 2-го ранга Иван Гавриш получает назначение в авиационный полк, стоявший в городе Лебедин Сумской области. А на полях Европы уже вовсю полыхала война, развязанная бесноватым фюрером при предательском попустительстве правительств западных стран. И хотя многим хотелось верить, что огненный смерч минует нашу страну — вот ведь и пакт о ненападении подписан с Германией — все понимали, что благодушию не должно быть места, что нужно быть готовым во всеоружии встретить любого врага, откуда бы он ни пришел — с Запада или Востока.

И вот она грянула — война.

С особой силой запомнились военному авиатехнику Ивану Гавришу ее первые дни.

— Наш 136-й ближнебомбардировочный авиаполк,— рассказывает Иван Фомич,— летом сорок первого года располагался в городе Бердичеве Житомирской области. Самолеты стояли в ангарах, летчики и техники жили в палатках. Стояла отличная теплая погода. Мы, молодые авиаторы, обсуждали, как лучше провести воскресный день 22 июня. Но в четыре часа ночи нас подняли по боевой тревоге. Начинался прекрасный летний день. Было свежо и ясно. Мы слушали первую перекличку проснувшихся птиц. Ожидали скорого отбоя тревоги, но команды все не было. И только к часу дня нам сообщили, что утром началась война с Германией. Обидно было то, что в первые дни наши летчики не могли участвовать в боях — нашим деревянным «ББ-22» (ближние бомбардировщики) не хватало дальности полета, да и вооружение их было слишком слабым — лишь два пулемета.

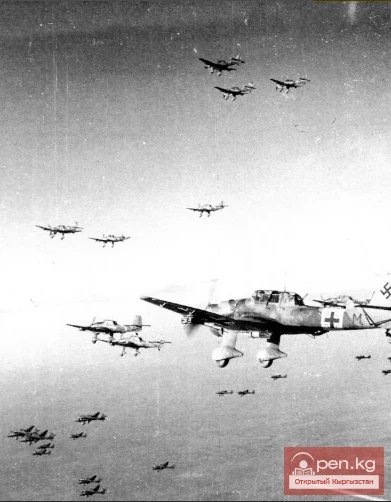

Где-то 28—29 июня — первая атака нескольких фашистских «юнкерсов». Аэродром выведен из строя. Несколько человек техсостава погибло. Вот только тогда, когда мы увидели смерть своих боевых друзей, разбитую технику, первые развалины и первое горе людское, мы почувствовали, что такое война.

Сразу после этого начали рыть «щели» для укрытия. Потом наши летчики стали вылетать на боевые задания.

Проявляя мужество и отвагу, они, дравшиеся на устаревших типах самолетов, наносили авиации противника большой ущерб, но каждый раз из группы вылетевших на задание, возвращались лишь двое-трое, а то и один...

А как же горько было тем, кто на земле встречал свои самолеты и часто не дожидался их! Они рвались в бой, рвались заменить своих погибших товарищей, отомстить за них!

Но чтобы успешно бить врага, надо было хорошо овладеть авиационной техникой, надо было в совершенстве постичь технику пилотирования, все премудрости ведения воздушного боя, тактику и приемы борьбы с жестоким и сильным врагом. Уже в сентябре 1941 года Иван Гавриш в числе группы техников, знакомых с устройством самолета, направляется на учебу в Воронежскую школу пилотов первоначального обучения, а затем в Балашовскую военно-авиационную школу пилотов. В авиашколе, которая вскоре эвакуировалась на Алтай, в Славгород, курсанты учились па летчиков-штурмовиков.

Курсант Гавриш, как впрочем и многие другие его товарищи, не раз обращался к руководству с настойчивой просьбой направить его на фронт, так что однажды начальник училища не выдержал и перед строем запретил курсантам впредь обращаться к нему с подобными просьбами.

— Фронту нужны грамотные, умелые пилоты, а не мишени для фашистских асов,— сказал он,— овладевайте летным мастерством, тактикой боя, так, чтобы бить врага по-настоящему. А уж мы вас ни одного лишнего дня держать не будем.

И вот, в ноябре 1943 года, получив на заводе новые самолеты «ИЛ—2», 13 бывших авиатехников прибыли на них в действующую армию. Это был Юго-Западный фронт, 74-й гвардейский штурмовой авиационный Сталинградский Краснознаменный полк 1-й штурмовой дивизии.

С этого дня и начинается боевая хроника летчика-штурмовика Ивана Гавриша.

— Уже к лету 1943 года,— рассказывает Иван Фомич,— советская авиация завоевала господство в воздухе. Наши летчики обрели боевой опыт, мастерство, хорошо овладели наукой побеждать. К этому времени страна обеспечила их отличными боевыми машинами, которые ни в чем не уступали лучшим боевым самолетам противника, а подчас и превосходили их по своим летно-тактическим качествам. Таким, например, был наш легендарный самолет-штурмовик «ИЛ—2», который гитлеровцы не без основания называли «черная смерть».

У полка и дивизии, куда мы с товарищами прибыли на новых «илах», был уже большой и героический боевой путь, полк успешно участвовал в боях под Сталинградом, были здесь и Герои Советского Союза. Нам, новичкам, очень хотелось не ударить лицом в грязь перед свои-ми обстрелянными, понюхавшими пороха товарищами.

Первый боевой вылет. Для каждого летчика он незабываем. И я навсегда запомнил его во всех подробностях.

Нам предстояла штурмовка живой силы и танков противника, расположенных на левом берегу Днепра в районе города Никополя. Это был единственный вражеский плацдарм, еще остававшийся на левобережье Днепра.

Первые напутствия командира: «Стреляйте и бомбите туда же, куда командир. Не теряйте из вида впереди идущий самолет». Вылетели. При подходе к линии фронта — сплошной зенитный огонь. Командир начал маневрировать, уклоняясь от разрывов зенитных снарядов. Вот он пошел в атаку, мы устремляемся за ним. Держусь впереди идущего самолета. Он пикирует, я следую его примеру. Сначала бросаем реактивные снаряды, во второй заход — бомбы, в следующие заходы стреляем из пушек и пулеметов. В воздухе сплошные разрывы снарядов.

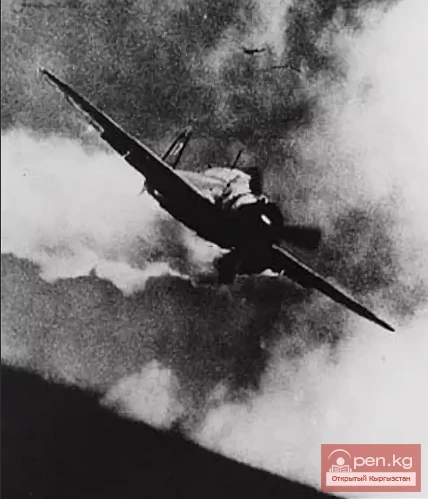

А выше нас идет бой сопровождающих нас истребителей с вражескими самолетами. Принимаю команду делать еще заход, у меня кончаются снаряды. На этом заходе зенитный сна-ряд попадает в мотор моего «ила». Повалил сплошной черный дым. Сразу вспомнил, что в таком положении нужно немедленно брать курс на свою территорию.

Разворачиваюсь, лечу. Самолет продолжает дымиться, его тянет к земле. Пролетел мимо какой-то деревни, впереди поле. Не выпуская шасси, сажусь «на брюхо».

Где приземлился, не знаю, возможно, на территории противника. Выходим со стрелком из кабины. Укрытия никакого нет, кругом чистое поле. Стрелку приказываю приготовиться к бою. занять место за пулеметом. Если появятся фашисты, будем драться до последнего патрона. Вскоре вдали появилась группа солдат, кто они — определить трудно. Подходят ближе — напряжение спало: оказывается, свои. От них узнали, что сели мы на территории, занятой частями Красной Армии. По карте определили свое местонахождение. Сдали самолет наземному подразделению и пошли в свою часть. Примерно километров 40 прошагали.

Дали мне другой самолет, и опять в бой, в то же самое место. Так же штурмуем, уходим домой Когда сели, смотрю: самолет изрешечен пулями и осколками снарядов.

На следующий день совершили третий вылет оять туда же, на штурмовку танков, артиллерии и Живой силы противника. В полете чувствую, что уже освоился. Различаю вражеские танки и артиллерию на земле. Бомбы бросаю и стреляю уже прицельно. Сделали пять заходов. Командир дает команду выходить из боя. В это время опять прямое попадание в самолет. Мотор дымит, но тянет. Стараюсь долететь до аэродрома. Не дотянул примерно 10—12 километров. Сажусь в поле с вы-пущенным шасси (это запрещено при посадке вне аэродрома). Приземлился.

Выхожу из кабины и вижу, что вокруг самолета сплошные окопы. В те минуты казалось, что волосы на голове под шлемом поднялись. Вот на этом у меня и закончилась бы война, если бы при посадке попал в окоп.

Это было под вечер. Ночью идем со стрел-ком в часть. В пути все обдумываю... Совершил три боевых вылета и дважды был сбит. Значит, плохой из меня вояка, стыдно перед товарищами, хотя я и не один в таком положении. В полк пришли поздно ночью...

И вновь — боевые вылеты. После освобождения низовьев Днепра авиадивизию, в которой служил Гавриш переводят на 3-й Белорусский фронт в состав 1-й воздушной армии, освобождавших от врага Белоруссию и Литву.

В этих боях, по свидетельству командира полка Героя Советского Союза гвардии майора Смильского, И. Гавриш показал образец мужества и отваги, высокое мастерство. Только в дни освобождения городов Орша, Борисов, Минск он произвел 33 боевых вылета, за что был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени.

Во время горячих сражений при прорыве линии вражеской обороны на границе Восточной Пруссии и в дни уничтожения окруженной группировки противника в районе Кенигсберга, своими дерзкими, умелыми действиями в сложных метеоусловиях и при сильном огне зенитной артиллерии гвардии капитан И. Гавриш нанес противнику сокрушительные удары. Только над Восточной Пруссией его грозный «ИЛ-2» появлялся 70 раз.

Тактическая военная хитрость, смелость, находчивость и высокая командирская воля всегда помогали ему выполнить боевую задачу в самых сложных метеоусловиях.

Вот короткая хроника боевых вылетов летчика-штурмовика Ивана Гавриша.

... 1 июля 1944 года в составе шести «илов» взлетел с задачей отыскать и уничтожить отступающие войска противника в районе лесного массива в двух километрах северо-западнее Шепелевичи. Штурмовики быстро обнаружили хорошо замаскированную технику врага и при сильном огне зенитной артиллерии восемью заходами уничтожили: три танка, 40 автомашин, взорвали два склада с боеприпасами, подавили огонь двух батарей зенитной артиллерии и истребили до 50 солдат и офицеров противника. В этот вылет Гавриш прямым попаданием реактивного снаряда взорвал склад с боеприпасами, противотанковыми бомбами, поджег 8 автомашин и истребил 10 гитлеровцев.

... 16 октября 1944 года Гавриш выполнил боевое задание по уничтожению скопления танков и автомашин в Восточной Пруссии в районе города Эйдткунеп. В этом вылете он, несмотря на сильный огонь зенитной артиллерии, снизился до бреющего полета и в упор расстреливал гитлеровцев.

... 14 января 1945 года в паре вылетел с задачей разведать и сфотографировать технику и живую силу противника в районе Пенткуткаменен. Наших разведчиков противник встретил сильным огнем зенитной артиллерии. Гавриш обнаружил скопление танков на юж¬ной окраине населенного пункта, рискуя жизнью, снизился до бреющего полета и сфотографировал цель. Летчики обеспечили командование ценными разведывательными данными.

И вот последний боевой вылет. Летчик рассказывает о нем сам:

— 22 февраля 1945 года шли упорные бои. Наши части не смогли сломить сопротивление противника в районе города Цинтен под Кенигсбергом. В этот район было приказано срочно направить группу штурмовиков. Это задание получил старший нашей группы, мой боевой друг Суховольский, у которого я был заместителем.

Вылетели. Подойдя к цели, увидели танки и артиллерию противника. Сделали 10 заходов, штурмовали все летчики прицельно.

Когда мы находились в воздухе, нам передали с земли благодарность за достигнутый успех. Суховольский дал команду — группе возвращаться. Но у меня оставались еще снаряды, и я решил сделать последний заход.

Вернулся, выпустил оставшиеся снаряды и стал догонять товарищей, идя над верхушками деревьев. И в это время прямым попаданием в мотор я был подбит. Кое-как перетянул через линию фронта, но так как кругом был лес, при посадке самолет оказался сильно поврежден.

Я был тяжело ранен. Спасли меня солдаты наземной части. Летчики с истребителей, которые сопровождали нас на боевом задании, доложили в часть, что я погиб...

В тиши госпитальных палат я часто думал о боевых друзьях, представлял себе, как ждут их с задания, как на бреющем полете, почти касаясь верхушек деревьев, возвращаются родные штурмовики. Но частенько кто-то отставал от стаи, сложив крылья на огненном пути. И еще чья-то мать выплаканными глазами будет долгие годы смотреть на дорогу.

Невольно грустил о доме, думал о том, что где-то там, в солнечной Киргизии, вспоминают обо мне и ждут родные, близкие, а война идет, и путь еще далек и сложен. И чтоб скорее кончилось это кровопролитие, я должен как можно быстрее идти в бой...

В бой Герою Советского Союза Ивану Гавришу идти уже не пришлось. Через два месяца взвилось над поверженным Берлином красное знамя Великой Победы, в которую внес свой вклад и он, крестьянский сын из далекого киргизского села Садовое.

...Не вычеркнута фамилия Гавриша из списков летчиков советских ВВС. На место Ивана Фомича к штурвалам боевых самолетов сели двое его сыновей Владимир и Виктор.

Ведь Гавриши — из племени крылатых.

А. БАРШАЙ, В. СУРИН