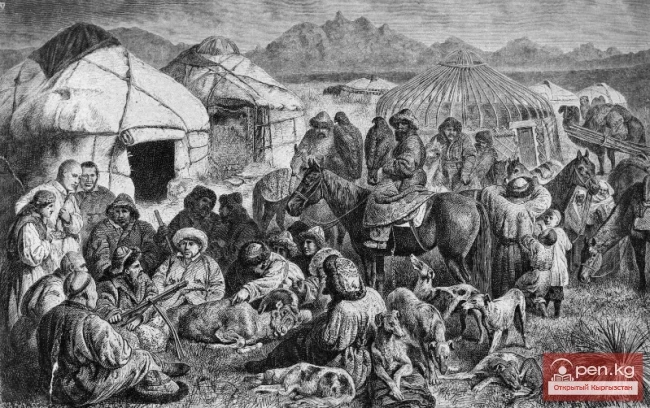

В более высоких по иерархии родоплеменных общностях кровнородственные, экономические, территориальные связи ослабевали. В племени главную роль играли уже политические интересы, племенная организация регулировала систему военно-потестарных отношений.

Между племенами бывали усобицы и вооруженные столкновения, набеги с целью угона скота. Когда же возникала серьезная угроза всему народу, разрозненные племена могли сконцентрировать совместные усилия по отражению неприятеля. Побудительным механизмом здесь среди прочих служило единое этническое самосознание народа. В условиях войны разные племена относительно легко могли преобразоваться в военную организацию. А в спокойные периоды они рассредоточивались, связи становились непрочными, каждое подразделение занималось своим делом.

Временами важная роль в общественно-политической жизни принадлежала военачальникам - баатырам. В частности, значимость Балбай баатыра в глазах людей была не ниже верховного манапа бугинцев Боронбая в периоды, когда нужно было обеспечивать безопасность сородичей, организовать набеги, вести войска для сражения с противниками (Жапаров, 2007. С. 88). В подобных ситуациях наиболее отчетливо проявлялись политические функции племени.

У отдельных племен могли существовать некоторые локальные различия в разговорной речи, обычаях и обрядах.

Племена в основном были эндогамны, браки заключались внутри них.

Система управления была схожей у различных племен. Собственность на животных обозначалась общеплеменной тамгой - этот знак в определенной степени защищал скот от воров и грабителей, указывая на принадлежность к определенному роду и племени (Солтоноев, 1993. С. 152-154; Талып Байболот уулу, 1993. С. 532, 533). К примеру, тамга племени солто была в виде серпа луны и называлась ай тамга, тамга племени адигине напоминала букву «С», сарыбагышцы наносили лошадям тавро, напоминающее дикую ловчую птицу - жагалмай тамга (Каратаев, 2003. С. 70-127).

В борьбе с противниками использовался особый боевой клич (ураан) : во время вступления в бой или в ходе наступления, а также в состязаниях всадников на пиках - эр сайыш. Каждый знал не только свою генеалогию, но и боевой клич, что имело значение в идентификации человека как представителя определенного рода и социального слоя. К примеру, Суранчы баатыр из племени багыш, отвечая на вопрос помощника уездного начальника, сказал: «Род мой жангороз, ураан мой сарыбагыш» (Асанов, 2011а. С. 205). Встречаются тамги, изображенные на камнях, вероятно, они обозначали принадлежность территории к определенному роду. Каждый род имел свое родовое кладбище, где хоронили умерших родственников - этот обычай соблюдался строго (Жапаров, 1999. С. 34). Родоплеменная структура прослеживалась при переходе на оседлость: часто селились патронимиями.

Группы, включающие множество племен, в XVI в. образовали дуальную этнополитическую организацию: правое крыло (он канат) и левое крыло (сол канат). О разделении кыргызов на крылья и родоплеменные группы ичкилик упоминается в народных преданиях (Жолдошов, 2011. С. 253). «Подобная структура была присуща многим, генетически связанным с киргизами кочевым народам - сюнну, древним тюркам, древним уйгурам и огузам, древним монголам и ойратам. Истоки возникновения подобной дуальной племенной структуры у кочевников следует искать в дуально-экзогамной системе взаимоотношений двух родов, затем и фратрий, основанной на брачно-родственных отношениях. Стоит отметить, что киргизские племена, заселившие новые земли, остро нуждались в создании эффективной военно-административной системы, регламентирующей, в том числе и вопросы пользования кочевьями, территориями в целом. Это и предопределило те процессы, в результате которых киргизские племена оформили подкрепленную генеалогическими схемами дуальную родоплеменную структуру» (Абдуманапов, 2007). Разделение на две части произошло вследствие увеличения численности населения и разрастания сегментарных структур. Об этом в китайском источнике «Си-юй-чжи» говорится так: «Постепенно население увеличилось, всем охоты не хватало, и по этой причине среди них поднялась борьба за землю... 220 с лишним лет тому назад они сообща вели мирные переговоры и разделили население на равные части. Выделили два подразделения, выбрали из богатых предводителей, каждому указали владения: земли, реки, горы разделились на две ветви - северную и южную, южная называлась То-го-со-хо-лэ, северная называлась Кэ-эр-гэ-ци-сы. Каждая делилась внутри на ветви» (Супруненко, 1976).

Родоплеменная структура кыргызов

Высшую ступень родоплеменной структуры следует рассматривать как форму политической и военной организации, необходимую при ведении военных действий. В целом родоплеменная организация кыргызов была многослойной, иерархически выстроенной социально-этнической структурой. Кровнородственные и экономические связи были наиболее прочными в нижних звеньях родоплеменной организации, а на более высоких уровнях объединение происходило на основе идеологической и политической общности. Несмотря на неоднородность по происхождению их членов, единство родов и племен базировалось на патрилинейных генеалогических связях, так как социальное родство имело не менее важное значение, чем родство реальное.

Родоплеменная структура кыргызов продолжала сохранять свое значение в течение всего советского периода, хотя ее рассматривали как пережиток прошлого. Параллельно с социальными нормами советского строя продолжали функционировать отношения на базе родоплеменных структур. По мнению Н. Э. Масанова, в условиях идеологизации групповых форм общественного сознания, имеющего место в условиях тоталитарного режима в эпоху СССР, как это парадоксально не звучит, родоплеменная организация получила новые импульсы в своем развитии (Масанов, 2007. С. 59). Родственные связи использовались в занятии руководящих должностей (Джунушалиев, Койчуев, Плоских, Джунушалиева, 1999. С. 88). А в конце 1980-х годов более открытый характер стали носить такие явления, как межродовое соперничество, клановая солидарность и т. д. (Жапаров, 1999. С. 40).

Инструментализация племенной идентичности нередко была выгодна отдельным кандидатам в ходе выборов в государственные органы власти в целях получения поддержки электората, в борьбе за экономические ресурсы и в некоторых других случаях в годы строительства нового независимого государства (Джусупбеков, 2009; Petric, 2011, Р. 358-363; Gullette, 2007. Р. 373-375; Zaparov. Р. 335, 336). Игра на чувствах, связанных с родоплеменной принадлежностью продолжается и в наши дни, особенно в политической сфере. По инициативе идеологов родов проводились их курултаи, где обсуждались вопросы солидарности, экономические и политические проблемы.

Однако такое явление носит скорее спорадический характер и не получает поддержки среди широких слоев населения.

Семейно-родственные группы в этническом составе кыргызов