Горы Кыргызстана

Акшийрак

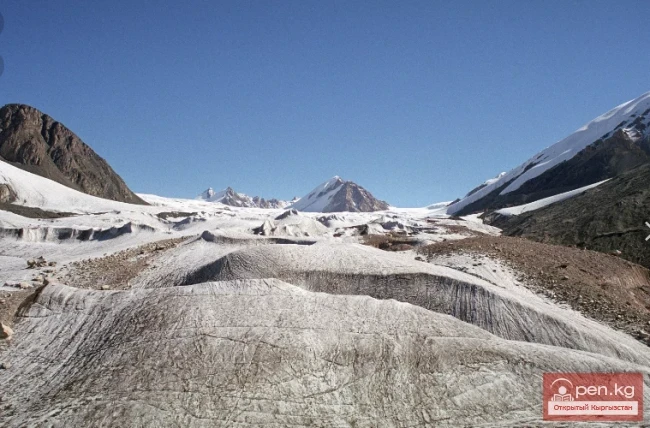

Горный массив в Тянь-Шане, на территории Кыргызстана. Образует водораздел между верховьями Нарына и рек бассейна Сарыджаза. Массив состоит из трёх кулисообразно расположенных параллельных хребтов субширотного простирания. Сложен метаморфическими сланцами, известняками, гранитами. Господствуют высокогорные – субнивальные и гляциально-нивальные ландшафты.

Акшийрак — важный центр оледенения в Тянь-Шане: общая площадь оледенения составляет 439 км², из 59 ледников самый крупный — ледник Петрова, дающий начало Нарыну.

Акшийрак - это горный район Тянь-Шаня, расположенный к югу от хребта Терскей-Алатау и отделённый от него долиной реки Сарычат. Река эта после поворота на юг носит название Ирташ, затем меняет его на Уч-Кель и является левым притоком реки Сары-Джаз. Она отделяет Акшийрак на востоке от горного массива Куйлю. С юга и запада Ак-Шийрак ограничен сыртами (в тюркских языках это слово означает спина) - большими высокогорными плато. Средняя их высота составляет 3600 м. Раньше на сыртах функционировала метеостанция Тянь-Шань, однако сейчас она закрыта. Рядом со зданием бывшей метеостанции есть домик егеря, и неподалеку находится пропускной пункт на территорию разработок Кумтор.

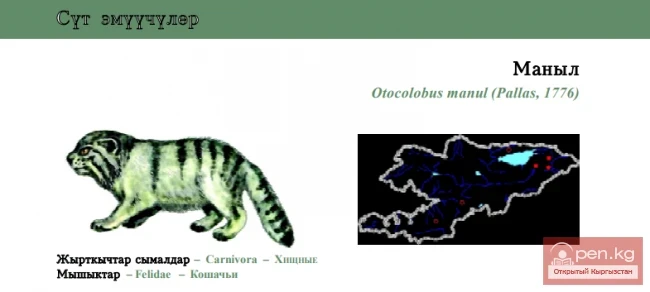

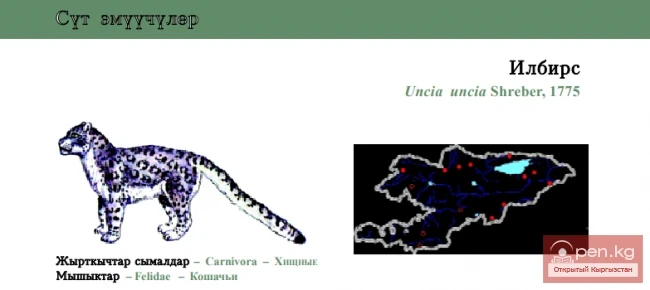

Сырты, окружающие Ак-Шийрак, пустынны и давно не используется под пастбища. Встреча с людьми здесь маловероятна. В силу, видимо, этой причины количество живот ных, обитающих на сыртах, велико. Нам встречалось много козлов, часто попадают ся следы хищных животных, также, по словам смотрителя ФГС, обитают волки и снежные барсы.

Акшийрак (высшая точка - 5150 м) состоит из трех сближенных параллельных гряд (хребтов), ориентированных с северо-востока на юго-запад и разделенных крупными продольными долинами. Между северной и средней грядами лежит глубокая продольная долина, в западной части которой расположен ледник Петрова (его длина - 14 км, по величине это третий ледник бывшего Советского Тянь-Шаня), а в восточной части находятся ледники бассейна реки Джамансу. Длина ледника Джамансу более 10 км. Между средней и южной грядами лежат ледники: с западной части - Карасай Южный, а с восточной - Каинды (Коянды, Коенду) (длиной более 8 км). Западная часть средней гряды отделена от основного массива большим (длиной более 10 км) ледником Карасай Северный. Общее число ледников в массиве - более 130, площадь оледенения - около 450 кв. км. Языки ледников лежат на высотах 3700-4100 м, снеговая линия - 4100-4400 м в зависимости от экспозиции склонов. Следует отметить сравнительно слабую разорванность ледников, здесь нет больших ледопадов.

Рельеф внутренней части массива Акшийрак имеет типичный альпийский облик - узкие скалистые водоразделы, крутые стенки, острые вершины и гребни. Последние из-за большой крутизны склонов часто лишены покрова льда и фирна, даже если они поднимаются выше снеговой линии. Многое здесь объясняется абсолютной высотой района, а также тем, что сложен этот горный массив метаморфическими сланцами, известняками, гранитами.

Интересно, однако, то, что, несмотря на скальный рельеф, практически все сложные (до 3А категории трудности) перевалы в массиве Акшийрак - снежно-ледовые. В то же время есть много достаточно простых и в то же время имеющих важное значение для составления нитки маршрута перевалов 1Б-2А категорий. Что касается вершин, то, похоже, альпинистам здесь есть где разгуляться, причём маршруты для восхождений можно найти на любой вкус, в том числе и скальные. Следует учесть к тому же, что в альпинистском отношении район Акшийрака представляет фактически белое пятно.

Климат на Акшийраке более суров, чем на Терскей-Алатау. Массив практически полностью поднят на высоту более 4 километров. Средняя годовая температура даже на сыртах -7-8 њС, т. е. ниже, чем на Памире или на Новой Земле.

Здесь только три месяца в году имеют положительную среднюю температуру, и нет ни одного дня без заморозков.

Даже в июле каждую ночь заморозки. После ночных снегопадов вся поверхность сыртов покрывается снегом, который постепенно днем тает. Растительность крайне скудная: встречаются альпийские луга, чуть выше мхи и лишайники. Все они произрастают над слоем вечной мерзлоты глубиной до 300 м. Летом происходит заболачивание местности.

Среднесуточная температура самого теплого месяца - июля - в районе сыртов +4.7 њС, в августе +3.0 њС. Так что неудивительно, что не то что деревьев, но и стланика здесь практически нет. Более того, травянистые поляны на высоте выше 4 тысяч - тоже редкость.

Не так давно район Акшийрак был объявлен заповедником. Живности, однако, в нём немного: слишком уж суров климат. Даже грызунов практически нет, только горные козы чувствуют себя достаточно комфортно, да и то только в предгорьях, граничащих с сыртами, где есть хоть какая-то трава. Козлов много, и скоро, может быть, снежные барсы придут вслед за ними и поселятся в этих горах.

Ак-Шийрак (по-киргизски Ак-Шыйрак) – это словосочетание, употребляющееся, как правило, применительно к овце и обозначающее “белоногая”.

Гиссаро-Алай

Горная система в Центральной Азии, составная часть Памиро-Алая. Гиссаро-Алай расположен к западу от Памира, между Ферганской долиной на севере, Каршинской степью, Таджикской депрессией и Алайской долиной на юге.

Восточная часть системы находится на территории Киргизии, средняя – в Таджикистане и западная – в Узбекистане.

Протяжённость Гиссаро-Алая с запада на восток составляет около 900 км, ширина в западной части – до 150 км, в восточной – до 80 км.

Наивысшая точка 5621 м (пик Скалистый в горном узле Матча). В тектонич. отношении Гиссаро-Алая. – складчатое сооружение герцинского возраста, сложенное осадочными и метаморфич. породами и гранитоидами. Известны месторождения руд вольфрама, молибдена, мышьяка, золота, ртути, сурьмы, угля и серы.

Восточная часть Гиссаро-Алая составляет Алайский хребет (с сев. передовыми цепями Кичик-Алай и др.), протянувшийся на запад до горного узла Матча. Отсюда отходят Туркестанский, Зеравшанский и Гиссарский хребты, составляющие зап. и среднюю части Гиссаро-Алая Главные гребни этих хребтов и наиболее высокие (выше 5000 м) передовые цепи отличаются альпийским рельефом (кроме хребта Нуратау и зап. отрезков Туркестанского и Зеравшанского хребтов, где сохранились древние поверхности выравнивания). На западе Гиссаро-Алая, по правобережью р. Зеравшан, расположены среднегорные хребты Нуратау (выс. 2169 м), Актау (выс. 1993 м) и др.; на продолжении Зеравшанского хребта, по левобережью р. Зеравшан, – низкогорные массивы. У северных подножий Гиссаро-Алая, развиты сильнорасчленённые лёссовые предгорья – адыры. Распространены карстовые формы рельефа: пещеры, пропасти и шахты (в т. ч. Бой-Булок, Кан-и-Гут, Киевская, Кап-Кутан и др.).

Особенности субтропического континентального климата Гиссаро-Алая, обусловлены высотной поясностью и неравномерным распределением осадков. На высоте ок. 1500 м средние темп-ры января –7 °C, июля 25 °C; на высоте ок. 3600 м средние темп-ры января –11 °C, июля 13 °C. На наветренных зап. и юго-зап. склонах выпадает до 2000 мм осадков в год, на подветренных – ок. 500 мм, местами менее 200 мм. Высота снеговой линии 3400–4500 м.

Реки принадлежат главным образом к бассейну Зеравшана и Амударьи. Живописны горные озёра Искандеркуль, Маргузор и др. Высокие гребни и вершины покрыты ледниками (св. 3800, общая пл. ок. 2320 км2); самый крупный – Зеравшанский ледник.

Ландшафты эфемеровых и полынно-эфемеровых полупустынь предгорных равнин и адыров сменяются в среднегорье субтропич. степями, арчовыми редколесьями и лугостепями. В западной части Гиссаро-Алая встречаются леса из грецкого ореха, клёна и др. широколиственных видов.

В высокогорье – субальпийские и альпийские луга, на вершинах и гребнях – гляциально-нивальные ландшафты, скалы и осыпи. В пределах Гиссаро-Алая – заповедники: Китабский, Гиссарский, Зааминский и Рамит; Нар. парк Узбекистана.

Памиро-Алай

Горная система на юго-востоке Центральной Азии. Административно расположена на территории Таджикистана, частично – в Киргизии (на северо-востоке), Узбекистане (на западе) и Туркмении (на юго-западе); восточный и частично южный край заходит в Китай и Афганистан. Кыргызстан захватывает только самую северную часть Памира - северные склоны Заалайского хребта и северную часть Памиро-Алая, куда входят Туркестанский и Алайский хребты. В этой части Памира хребты имеют широтное простирание.

Рельеф и геологическое строение. Северными хребтами Памиро-Алайской системы являются Алайский и Туркестанский, окаймляющие с юга Ферганскую долину. Оба хребта заметно асимметричны: южные склоны их крутые, северные сопровождаются передовыми цепями (Кичик-Алай, т. е. Малый Алай, и др.). От линии Алайского и Туркестанского хребтов в районе Матчинского горного узла (высоты более 5600 м) отходит Зеравшанский хребет, который тянется на запад южнее Зеравшана. Алайский, Туркестанский и Зеравшанский хребты несут многочисленные ледники. Для этих хребтов характерны зубчатые гребни, острые вершины, горноледниковые формы рельефа. Исключением являются западные отрезки Туркестанского и Зеравшанского хребтов, средневысотные и большей частью плосковерхие: здесь вследствие меньшей приподнятости сохранились древние поверхности выравнивания. В самых западных отрогах системы северных цепей Памиро-Алая (хребет Нуратау и др.) также прослеживаются древние поверхности выравнивания, щитовидно приподнятые благодаря неотектоническим движениям и расчлененные более молодыми ущельями. От высокого оледенелого гребня Зеравшанского хребта с южной стороны отходит мощный Гиссарский хребет.

Климат Памира так же резко континентальный, как и на Тянь-Шане, но отличается от последнего сравнительной стабильностью погоды, меньшей влажностью воздуха и большим количеством солнечных дней. Громадный размах высот, вызывающий высотную климатическую зональность, и резкие различия в распределении влаги, связанные с направлениями влагоносных воздушных течений и орографическими барьерами, обусловливают климатические контрасты. В западной части Памиро-Алая, на Гиссарском хребте, выпадает до 1500 мм и более осадков за год, и там произрастают леса из грецкого ореха, клена, тогда как на Восточном Памире выпадает всего лишь около 100 мм/год осадков и для него характерны самые пустынные высокогорные ландшафты. Максимальная облачность, так же как и на Тянь-Шане приходится на март-апрель, минимальная на август-сентябрь.

В предгорьях Памиро-Алая и в низкогорье зима сравнительно короткая и мягкая, лето продолжительное, с высокими температурами; количество осадков больше, чем в соседних пустынях (350—700 мм/год). На высотах 1500—3500 м климат уже имеет характерные черты горного, он более прохладен и на преобладающей части территории более влажен: в этих высотных пределах находится пояс наибольшего увлажнения и местами выпадает осадков свыше 1000 и даже 1600 мм/год. На Восточном Памире климат очень сухой, резко континентальный и суровый (на высоте около 4000 м средняя температура января до −20°, июля 8°). В долинах Западного Памира температуры выше (на высоте около 2100 м средняя температура января −7,4°, июля 22,5°) и, хотя не так, как на Восточном Памире, все же очень сухо (годовое количество осадков — менее 260 мм); в высокогорье же Западного Памира осадков выпадает гораздо больше, особенно на севере.

Горы Памира сложены метаморфическими, магматическими и осадочными породами. Обычно осевые части хребтов представлены магматическими породами, которые к периферии сменяются метаморфическими и далее осадочными породами.

Растительность и почвы. Высотные ландшафтные зоны. На общий фон высотной зональности растительного покрова накладывается резкое влияние экспозиции склонов и общее значительное увеличение континентальности климата с запада на восток.

Влияние экспозиции хорошо видно на примере Туркестанского хребта. На его северном склоне (как и на северном склоне Алайского хребта) растут арчовые леса из Juniperus semiglobosa (на небольших высотах — J. seravschanica), южный же склон крайне беден растительностью, голые скалы и каменистые осыпи покрыты темным пустынным загаром.

В западной части системы структура высотной зональности почти такая же, как на юге Западного Тянь-Шаня, только еловые леса здесь отсутствуют. Нижнюю зону образуют полупустыни, или пустынные степи, субтропического типа с господством эфемеровых трав («низкотравные полусаванны») на обыкновенных (типичных) и темных сероземах. Следующая зона — крупнозлаковых эфемероидных субтропических степей («полусаванн») на темно-серых сухостепных почвах (выщелоченных сероземах). В среднегорье, где лучше увлажнение, развита лесолугово-степная зона. Для нижнего ее пояса характерны луговые степи, кустарниковые заросли, широколиственные леса из грецкого ореха, клена и пр. Под зарослями кустарников и под лесами развиты горно-лесные коричневые и бурые почвы. В верхнем поясе распространены арчовники на горных коричнево-бурых почвах. Широколиственных лесов больше всего на Гиссарском хребте. Гребни высоких хребтов принадлежат к горно-луговой зоне, с субальпийским, альпийским и субнивальным поясами, часто с разреженным и фрагментарным растительным покровом, и к гляциально-нивальной зоне.

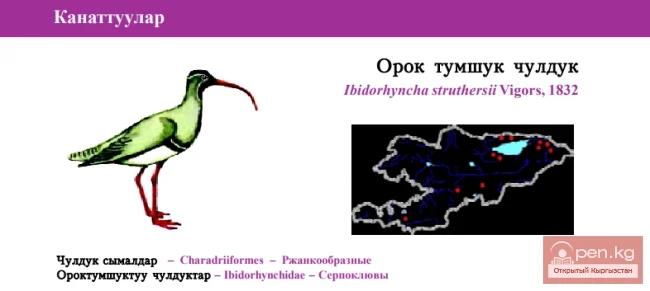

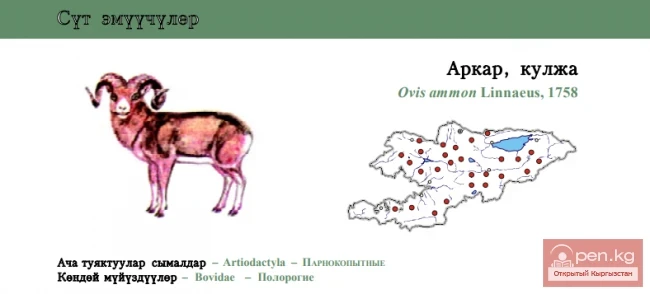

Животный мир Памира, особенно высокогорных пустынь восточной его части, не богат, но своеобразен и имеет много общего с Тибетом и с сыртами Тянь-Шаня. На Памире обитают горный баран архар, длиннохвостый сурок (Marmota caudata), красная пищуха, памирский заяц (Lepus tolai tibetanus). Домашним животным служит як (кутас). Из птиц встречаются тибетский улар (Tetraogallus tibetanus), тибетская саджа (Tchangtangia tibetana), серпоклюв, тибетский ворон, тибетский жаворонок, буроголовая чайка, снежный гриф (Gyps himalayensis), горный, или индийский, гусь (Anser indicus), чеканы.

В остальных горах Памиро-Алая и отчасти на Западном Памире распространены горный и винторогий козлы (Capra sibirica, C. falconeri), горная среднеазиатская лисица, медведь, тибетский волк (Canis lupus laniger), шакал, дикобраз, горные полевки, лесная мышь. Из птиц в высокогорном поясе обычны грифы, в горных ущельях — кеклик (Alectoris kakelik), голуби. Из пресмыкающихся встречаются гюрза, ящерицы.

Тянь-Шань

Горная система, расположенная в Центральной Азии на территории четырёх стран: Киргизии, Китая (Синьцзян-Уйгурский автономный район), Казахстана и Узбекистана. Это одна из мощнейших горных систем Азии.

Протяженность ее в широтном направлении составляет около 2000 км, ширина около 400км. Около 2/3 площади гор Тянь-Шаня находится в Кыргызстане. Хребты Тянь-Шаня имеют широтное и субширотное простирание. Сложены они осадочными, метаморфическими и изверженными породами.

Орография. По орографическому строению Тянь-Шань обычно делят на Северный, Западный, Центральный, Внутренний и Восточный. К Северному Тянь-Шаню относят хребты Кыргызский, Заилийский и Кунгей Ала-Тоо. К Центральному Тянь-Шаню - восточную часть хребтов Терскей Ала-Тоо и Кокшаал, хребты Сарыджазский, Тенгри-Таг, Меридиональный, Иныльчекский и Каинды. К Западному Тянь-Шань относят хребты Таласский, Пскемский, Угамский, Сандалашский и Чаткальский. Внутренний Тянь-Шань лежит в границах - южнее хребтов Киргизского и Терскей, восточнее Ферганского хребта, севернее хребта Кокшаал и западнее меридиональной части реки Сарыджаз. Восточный Тянь-Шань лежит на территории Китая, восточнее Меридионального хребта. Хребты Тянь-Шаня имеют суб широтное простирание и только несколько хребтов имеют иное направление. Это Ферганский и Атойнокский хребты, которые вытянуты с северо-запада на юго-восток, Меридиональный хребет, который имеет меридиональное простирание и хребты Западного Тянь-Шаня - Пскемский, Угамский, Чаткальский и Сандалашский, которые имеют простирание с юго-запада на северо-восток. Большая часть хребтов имеет типичный горно-ледниковый "альпийский" рельеф. Незначительное распространение получили высоко поднятые древние выровненные поверхности - пенеплены, подобные Тибету, как, например, на южном склоне хребта Терскей Ала-Тоо или во Внутреннем Шянь-Шане, где они подняты на высоту в 4-5 тысяч метров. Климат Тянь-Шаня резко континентальный: жаркое лето в предгорьях и долинах и прохладное и холодное в высокогорной зоне, суровая для этих широт зима, большие суточные и годовые колебания температур, небольшая облачность и значительная сухость воздуха. Здесь много солнца, среднегодовая продолжительность солнечного сияния 2500-2700 часов.

Максимальная облачность приходится на март-апрель, а минимальная на август-сентябрь. Вертикальный температурный градиент - падение температуры на каждые 100 м подъема составляет 0.7°С - летом, 0.6°С - осенью и весной и 0.5°С - зимой. Количество осадков очень неравномерно и колеблется от 200-300 до 1600 мм\год. Максимум осадков выпадает в первой половине лета. Особый микроклимат гор Тянь-Шаня формируется в окружающих озеро Иссык-Куль хребтах. Рельеф, климатические особенности, границы снеговой линии, растительность и животный мир отдельных регионов Тянь-Шаня сильно различаются. Общая площадь ледников Киргизской части Тянь-Шаня около 6580 км2. Что составляет почти 3.65% площади территории всей Республики. Здесь находится около 700 больших и малых ледников. Большая доля оледенения Киргизского Тянь-Шаня приходится на восточную часть – районы Центрального Тянь-Шаня и хребты Терскей, Акшийрак, Куйлю и Западный Кокшаалтоо. Крупнейший из них ледник Южный Иныльчек имеет длину 62 километра. По длине, среди горно-долинных ледников он занимает третье место в мире после ледника Балторо (Каракорум) в Пакистане и ледника Федченко (Памир) в Таджикистане. Максимальная ширина этого ледника достигает трех километров, а толщина льда доходит до двухсот метров.