Киргизский кинематограф

Первый учредительный съезд Союза кинематографистов Киргизии открылся 24 октября 1962 года. Тогда в его рядах насчитывалось 33 человека. Сегодня, спустя два десятилетия, отряд киргизских кинематографистов вырос втрое.

Само возникновение киргизского кино неразрывно связано со знаменательными вехами социалистического строительства в СССР.

В годы второй пятилетки вместе со всем советским народом киргизский народ завершил переход к социализму. В горном крае, как и во всей стране, произошли коренные социально-экономические изменения. Ушли в прошлое нищета, бесправие. Киргизстан превратился в социалистическую республику с высокоразвитой экономикой и культурой. Окончательно сформировалась киргизская социалистическая нация. Перед ней открылись неограниченные перспективы для дальнейшего экономического и культурного роста.

Одной из первостепенных задач культурного строительства третьей пятилетки становится создание национальной кинематографии. Для ее решения правительство республики принимает в 1937—1939 годах ряд постановлений, определивших конкретные меры по организации производства и выпуску кинохроники: «Об отпуске 30 тысяч рублей на выпуск звукового киножурнала Киргизии к XX годовщине Октябрьской революции» (14 октября 1937 года), «Об организации постоянного коррпункта Ташкентской студии «Союз-кинохроника» в Киргизской ССР» (14 октября 1937 года), «Об отпуске средств в размере 25 тысяч рублей на оплату расходов по киножурналу «Встреча товарища Федорова» (21 июля 1938 года), «Об организации в городе Фрунзе постоянного корреспондентского пункта Ташкентского отделения Главкинохроники» (4 июня 1939 года), «Об отпуске Управлению кинофикации при СНК Киргизской ССР средств в сумме 10 тысяч рублей для отправки на учебу в Москву поступающих в Государственный институт кинематографии» (14 июля 1939 года). Факты знаменательные, подтверждающие целенаправленность прилагавшихся усилий. Результатом их явился периодический приезд в республику операторов Ташкентской киностудии М. Каюмова, М. Ковната, Н. Голубева, Д. Сода, А. Рахимова. С января 1940 года они вместе с режиссерами Э. Василенко, В. Усовой и Б. Вейланд начинают ежемесячно выпускать киножурнал «Советская Киргизия», который быстро завоевывает популярность.

Продолжая осуществлять намеченное, правительство республики постановляет 10 августа 1940 года организовать самостоятельное отделение студии кинохроники в Киргизской ССР и передать ему для размещения 7 комнат в здании музыкальной школы Следом еще решение — выделить ассигнования на снаряжение киногруппы к леднику Иныльчек — одному из объектов будущей документальной кинокартины «Поэма о высокой земле».

С 15 ноября 1940 года приступает к своим обязанностям направленный из Ташкента на Фрунзенский коррпункт И. Колсанов — квалифицированный, опытный оператор, работавший до 1937 года на «Ленфильме» и Ленинградской студии кинохроники. Осенью 1941 года к нему присоединяется М. Варейкис — режиссер Центральной студии кинохроники. Эвакуированная из Москвы в Ташкент, она сначала едет во Фрунзе и снимает документальный фильм «Поэма о высокой земле» (в прокате —«На высокой земле»), затем монтирует на Фрунзенском коррпункте номера «Советской Киргизии».

Начальный этап строительства национальной кинематографии, о необходимости создания которой говорили в мае 1939 года секретарь ЦК КП Киргизии А. Вагов и председатель СНК Киргизии Т. Кулатов на страницах газеты «Кино», завершился 17 ноября 1941 года постановлением Совета Народных Комиссаров Киргизской ССР об организации студии кинохроники в городе Фрунзе1. 15 декабря Комитет по делам кинематографии при СНК СССР направляет директором на новое кинопредприятие А. Авдениса. Режиссер М. Варейкис и оператор И. Колсанов с 1 января 1942 года переводятся с Ташкентской на вновь организованную Фрунзенскую киностуди.

Почему понадобилось так детально и строго хронологически изложить факты, документы, сопутствовавшие возникновению киргизского кино? Потому, что они — неопровержимое свидетельство большой практической деятельности партийных и советских органов в строительстве и материальном обеспечении зарождавшейся киргизской кинематографии.

Необходимо также подчеркнуть, что кинохроника 1940—1945 годов заложила прочную основу для развития киргизского документального кино в послевоенные годы. Ее особенности определялись требованиями времени, условиями кинопроизводства и творческим уровнем режиссеров и операторов. Киножурнал «Советская Киргизия» стал выходить в преддверии 15-летия республики.

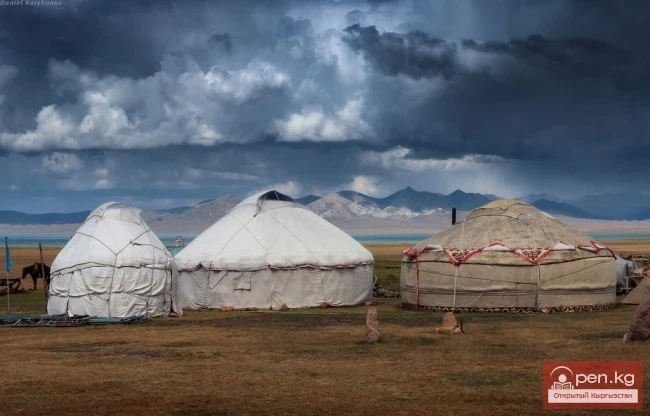

Ориентируясь на это знаменательное событие, режиссеры и операторы старались как можно шире показать жизнь и труд всех районов и городов Киргизии. В небольшом по объему киножурнале (150—180 м) и в рамках 4—6 коротких сюжетов (25—40 м) фиксировались трудовые будни чабанов Тянь-Шаня и Сусамыра, полеводов Ошской и Иссык-Кульской областей, шахтеров Кызыл-Кия, строителей БЧК, железной дороги Рыбачье — Фрунзе, культурная жизнь республики. В 1940 году в спецвыпуске «Советской Киргизии» (№ 7—8) «Дорога на Сусамыр» информационный показ строительства шоссейной дороги сопровождался дикторским текстом на киргизском языке.

Закадровые словесные комментарии переводил и редактировал журналист Д. Бекбоев, руководивший газетой «Ленинчил жаш». В дальнейшем его примеру последуют многие литераторы и газетные очеркисты Киргизии,

Несомненное достоинство первой киргизской кинопериодики — обширная география каждого выпуска и оперативное освещение текущих событий.

С началом Великой Отечественной войны содержание «Советской Киргизии» прямо перекликается с публикациями республиканских газет. Четырнадцатый, июльский выпуск киножурнала состоял из сюжетов, начинавшихся призывами «Все силы народа — на разгром врага», «Все — для Родины», «Будь на заводе, как в строю, борись за Родину свою». С сентября каждый номер «Советской Киргизии» открывался фронтовым кинорепортажем. Ритм военной хроники, передававший напряжение героической борьбы с фашистами, становится как бы метрономом съемок событий в далекой от фронта республике.

Почти весь 1942 год небольшой коллектив студии вместе с редактором и поэтом Кубанычем Акаевым, диктором и режиссером театра Ажыгабылом Айдаркуловым, несмотря на многочисленные производственные трудности, выпускал в срок киножурнал «Советская Киргизия».

Заметное место в кинопериодике 1943 года заняли тематические киножурналы «Женщины Киргизии в дни Великой Отечественной войны», «Вечер киргизского искусства» режиссера М. Варейкис и спецвыпуск «Киргизия в дни Отечественной войны» Д. Эрдмана. В это время операторы все чаще предпринимают попытки уйти от статичности при киносъемке. Динамика хроникального кадра усиливалась за счет движения камеры, перемещения ее по вертикали и горизонтали. Начинается работа над созданием кйнообразов.

С октября 1944 года киножурнал начинает выходить на двух языках: киргизском и русском. Меняется состав его авторов. Вместо воз|ратившихся в Москву М. Варейкис, В. Шараповой, И. Гунгера приехали с Пензенского коррпункта Куйбышевской студии кинохроники звукооператор В. Копотев, ассистент оператора Н. Николаева.

Фронтового кинооператора Г. Шулятина на посту директора сменил Г. Николаев, оператор, имевший двадцатилетний опыт работы в кино, возглавлявший в годы войны Воронежскую студию кинохроники, затем руководивший Пензенским коррпунктом. Он уделил большое внимание расширению тематического планирования на студии. Была продолжена практика ежемесячных обзоров работы операторов по сюжетам, в ходе которых велся контроль за творческим ростом, поощрялись инициатива и поиск нового.

В 1946 году весь коллектив Фрунзенской студии кинохроники принял участие в создании полнометражного фильма «Песнь о Киргизии», получившего в 1947 году в прокате название «Советская Киргизия». В группу операторов из Москвы, Ташкента, Алма-Аты (А. Фролов, А. Рахманов, М. Аранышев) был включен новый работник студии С. Авлошенко, помощником режиссера в интернациональную бригаду вошла Ф. Мамуралиева.

Режиссер М. Слуцкий и поэт А. Токомбаев задумали именно песню о республике. Естественно, как репортажный эпизод выглядит выступление в начале фильма народных певцов. Акыны славят родную землю, труд лучших ее сынов и дочерей. И словно бы глазами мудрых народных художников видит зритель Киргизию 40-х годов, преображенную социалистическим строительством, пережившую тяжелые военные испытания и продолжающую неудержимое движение вперед, по пути к счастью, указанному В. И. Лениным.

М. Слуцкому удалось объединить информационные кадры о вдохновенном труде на заводах, фабриках, в шахтах, на колхозных и совхозных полях темой мужества и единства народа в дни войны и в дни мира. Образ народа-хозяина Советской Киргизии складывается из выразительных портретов животноводов, шахтеров, колхозников, ученых и деятелей искусства.

В 1947 году, к 30-летию Великой Октябрьской социалистической революции, студией были выпущены три короткометражных фильма: «Социалистическое животноводство Киргизии», «Долина сахара» и «Художественная самодеятельность Киргизии» (режиссер Д. Эрдман, авторы-операторы С. Авлошенко и Г. Николаев). К сожалению, сохранилась только «Долина сахара». Утрачены также все номера киножурнала «Советская Киргизия» с 1946 по 1949 год. Сохранившиеся монтажные листы и архивные документы свидетельствуют о выходе на экран в 1947 году спецвыпусков: «Кинопортрет»,«О. Т. Семечкина» (о директоре детского дома им. Н. К. Крупской), посвященные выборам в Верховный Совет Киргизской ССР. Режиссер Д. Эрдман смонтировал хроникальный фильм «Праздник киргизского народа».

С целью систематического освещения жизни юга республики был открыт в Оше корреспондентский пункт.

Переданная Фрунзенской студии кинохроники с 1949 года дубляжная мастерская, которую возглавила Г. Осмоналиева (она была переведена со студии «Союзмультфильм»), перевела на киргизский язык фильмы «Повесть о настоящем человеке», «Встреча на Эльбе», «Суд чести», «Счастливого плавания», «Мичурин».

В течение 1948 года в «Советской Киргизии» было помещено 48 кино- сюжетов, популяризирующих образ жизни и методы работы Героев Социалистического Труда. В 1949 году жанр кинопортрета занимает уже постоянное место в структуре киножурнала. Эти факты доказывают, что студия находилась в русле общего движения советского кинематографа, участвовала в решении его главной задачи — воспитывать широкие массы на примерах передовиков труда.

В 1950 году завершилась реконструкция нового помещения Фрунзенской киностудии. Расширению и оснащению ее производственной базы содействовали многие киноорганизации страны, а также ряд ведомств республики. Многое сделал в это время преемник Николаева В. Беляев — квалифицированный оператор, с 1945 года работавший на студии.

50-е годы — особый этап в деятельности Фрунзенской студии хроникально-документальных фильмов. Значительно расширяется) объем кинопроизводства. Киножурнал становится ежедекадным, нормального метража (250— 300 м).

Налаживается систематическое дублирование фильмов на киргизский язык. К этому важному делу привлекаются лучшие актеры Киргизского драматического театра.

Однако требования к хронике — основной продукции студии — в начале периода резко снизились. Почти не освещалась жизнь областей, глубинных районов республики. Сузился круг тем и профессий. Произошел спад, мастерства операторов и режиссеров.

Труд рабочих, тружеников села показывался стандартно, тускло. Пресса справедливо упрекала киножурналистов в неумении выделить примечательный факт, сделать на его основе публицистическое обобщение.

Положение с хроникой начинает меняться с 1953 года. В сюжетах все чаще появляются кадры, раскрывающие истоки тех или иных событий, поступков людей. В лирических, согретых чувством авторского соучастия эпизодах, заметно желание проникнуть в сферу переживаний человека. Не случайно почти в каждый номер включались синхронно снятые кинопортреты. Активное отношение к действительности проявлялось в критических сюжетах о неполадках в промышленности, строительстве, транспорте.

Выпуски «Советской Киргизии» 1957—1959 годов наглядно подтверждают усиление тенденции к поиску нового, расширению тематики, разнообразию ее подачи средствами кинорепортажа. Именно в этом русле родились документальные фильмы «Плотина в горах», «БЧК» Д. Эрдмана, «В добрый путь» Ф. Мамуралиевой, «Они родились на Тянь-Шане», «Я и мои друзья», «Твои подруги» Л. Турусбековой, «В долинах Киргизстана» М. Культэ. Они, разумеется, не одинаковы по жанровым признакам и публицистической наполненности.

Обозначившееся в кинопериодике конца 50-х годов стремление войти в будни простых людей, поддержать передовое и выставить на всеобщее обозрение косное, отсталое, естественно, породило публицистический подход к явлениям действительности и как следствие — выпуск киножурнала «Люби свой город», в котором гражданская позиция кинематографистов выражалась не только в дикторском тексте, но и в самой монтажной организации фактов.

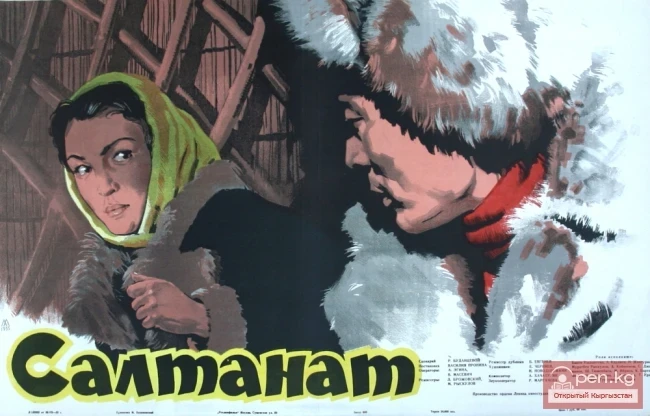

Во второй половине 50-х годов параллельно с кинопублицистикой начинается развитие игрового кинематографа. Первый киргизский цветной художественный фильм «Салтанат» в конце 1955 года на студии «Мосфильм» выпустил Василий Маркелович Пронин. В нем просто, без прикрас и сглаживания острых углов рассказывалось о будьбе киргизской женщины. Сценарист Р. Буданцева и режиссер-постановщик правдиво показали сложность и противоречивость характера Салтанат. В душе героини постоянно борются гордый, умный человек и семейная раба, отступающая перед тиранией мужа. И все-таки стремление к свободе, желание отстоять свое личное достоинство побеждают все препятствия. С удивительным для дебютантки мастерством, ярко и темпераментно сыграла роль Салтанат талантливая актриса Б. Кыдыкеева.

После фильма «Салтанат» Фрунзенская студия приступаю к самостоятельному производству художественных фильмов.

Приглашенные из Москвы режиссеры И. Кобызев, А. Очкин, В. Немоляев обратились к опыту национальной литературы, справедливо полагая, что именно она поможет стать на ноги киргизскому игровому кинематографу. Но приезжие кинематографисты, плохо зная реальную жизнь киргизского народа, целиком доверились сценариям местных авторов, только пробовавшим свои силы в кинодраматургии. Поэтому их картины «Моя ошибка» (1957), «Токтогул» (1959), «Девушка Тянь-Шаня» (1961) в художественном отношении оставляли желать лучшего.

Значительно удачнее получился фильм «Далеко в горах» (1958), решенный режиссером А. Карповым в традициях историко-революционного кино. Не прошла бесследно для развития киргизского кино «Легенда о ледяном сердце» (1957)—попытка создания картины с философским подтекстом, осуществленная дебютантами Э. Шенгелая и А. Сахаровым.

Интересной заявкой на новый жанр в национальном кинематографе стал фильм-балет «Чолпон—утренняя звезда» (1959) Р. Тихомирова.

Однако не с этими фильмами связано обретение своего лица киргизским киноискусством. Как эстетическое явление оно состоялось в последующие два десятилетия.

Новаторство киргизского документального и игрового кино развивалось и крепло в 60-х годах на основе больших перемен в хозяйственной и культурной жизни республики.

Характеристика этого периода, как и предыдущих, немыслима без учета киножурнала «Советская Киргизия». Он продолжал оставаться творческой лабораторией студии «Киргизфилрм». Многие темы и находки получивших широкую известность документальных фильмов восходят к журнальным сюжетам, которые в 1961—1965 годах все больше приобретают черты образной публицистики.

С середины 60-х годов поиск новых способов организации хроникального материала, желание с их помощью глубже раскрыть жизнь республики, ее людей увлекает всех режиссеров. Лучшие свои документальные фильмы «В снегах Алая» и «Вслед за весной» выпускают И. Кокеев и Л. Турусбекова — сегодня представители старшего поколения киргизских кинематографистов. В этот период линию творческого развития одного из первых работников киностудии И. Герштейна можно определить как движение от хроники к кинопублицистике и социально-психологическому документализму. В каждом из своих фильмов 60-х годов, будь то «Правофланговый», «Три ответа горам», «Чингиз Айтматов», «Памир — крыша мира» или «Смена», «Там, за горами, горизонт», «Мыс Гнедого скакуна» режиссер старался выявить в действительности социальные, общественные закономерности, их отражение в психологии героев.

Уже в первых картинах «Обращенные к солнцу» (совместно с И. Моргачевым), «ПСП» открылся редкий талант А. Видугириса видеть в человеке особенное, разгадывать его характер через жест, мимику, движение, речь, интонацию. Человек в сложных взаимосвязях с природой, человек и созидание материальных и духовных ценностей — главные предметы для размышлений художника.

О Для эстетического формирования киргизского документального кино большое значение имела деятельность М. Убукеева, Б. Шамшиева и Т. Океева. Они вступили на самостоятельный путь, когда стремление к поэтической выразительности стало ведущей тенденцией в советском кино. Вернувшись из Москвы на студию «Киргизфильм» в начале 60-х годов, Убукеев, Шамшиев, Океев учились соединять личное, национальное и интернациональное на примере произведений Ч. Айтматова. Начав с документалистики, они не могли не учитывать, что эстетическое сознание родного народа столетиями воспитано эпосом «Манас», его великими сказителями. В общем, целый комплекс идейно-эстетических предпосылок подвигнул киргизских режиссеров избрать в своем творчестве направление, которое объединяло поэтические традиции эпоса с документализмом. Созданные ими картины «Манасчи», «Чабан» «Дети гор — сыны моря», «Это лошади», «Мурас» получили высокую оценку советской и зарубежной прессы. Первые успехи киргизского художественного кино 60-х годов неразрывно связаны с творчеством Ч. Айтматова. Получившее в конце 50-х годов всесоюзную известность, признание читателей, критики, оно привлекло внимание молодых московских режиссеров А. Сахарова, Л. Шепитько, А. Михалкова-Кончаловского.

По произведениям «Тополек мой в красной косынке», «Верблюжий глаз» и «Первый учитель» они сняли кинокартины «Перевал», «Зной», «Первый учитель». Каждая из этих лент значительно отошла от литературного источника. Но если Сахаров в «Перевале» не учел романтического, лирически взволнованного интонационного строя «Тополька», то Шепитько в «Зное» и Михалков-Кончаловский в «Первом учителе» не только уловили тональность стиля Айтматова, но и попытались найти ей адекватную кинематографическую образность. В результате родились два талантливых произведения.

Изучая удачи предшественников в киргизском художественном кино, опираясь на богатейший опыт русского искусства, М. Убукеев, Т. Океев, Б. Шамшиев создают социально острые игровые фильмы «Белые горы» («Трудная переправа»), «Небо нашего детства» («Пастбище Бакая»), «Выстрел на перевале Караш». В них им удалось сблизить средства киновыразительности с национальной поэзией. И важно, что при этом каждая картина далека от этнографической замкнутости, обособленности. В ее содержании и форме все понятно любой зрительской аудитории.

Изучая удачи предшественников в киргизском художественном кино, опираясь на богатейший опыт русского искусства, М. Убукеев, Т. Океев, Б. Шамшиев создают социально острые игровые фильмы «Белые горы» («Трудная переправа»), «Небо нашего детства» («Пастбище Бакая»), «Выстрел на перевале Караш». В них им удалось сблизить средства киновыразительности с национальной поэзией. И важно, что при этом каждая картина далека от этнографической замкнутости, обособленности. В ее содержании и форме все понятно любой зрительской аудитории.70-е годы в жизни трудящихся республики прошли под знаком выполнения решений XXIV и XXV съездов КПСС. Этот исторический период был ознаменован важнейшими общественно-политическими событиями — празднованием 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, 50-летия образования СССР, 50-летия Киргизской ССР и Компартии республики, 30-летия Победы над фашистской Германией, 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

Естественно, что студия «Киргизфильм» старалась идти в ногу со всей страной, создавать документальные и художественные кинополотна о героическом прошлом и светлом настоящем республики.

По экранам страны не прошли незамеченными художественные ленты «Поклонись огню». «Алые маки Иссык-Куля», «Красное яблоко», документальные картины «Играет духовой оркестр», «Чингиз Айтматов», «Ответственность», «Вы идете по жизни».

Современное киргизское документальное кино составляют произведения художников с разными индивидуальными манерами, тематическими и эстетическими пристрастиями. Свой вклад в общую копилку внесли режиссеры Б. Абдылдаев, В. Виленский, К. Орозалиев, Ж. Рахматулин, Л. Турусбекова, С. Давыдов, Ш. Апылов, А. Байтемиров.

Столь же многообразно и художественное кино. В его поступательном движении участвуют не только фильмы, получившие призы всесоюзных и международных кинофестивалей — «Белый пароход», «Улан», «Ранние журавли».

Существенно дополняют панораму достижений «Киргизфильма» картины «Материнское поле», «Улица», «Зеница ока» Г. Базарова — художника смелого, идущего в творчестве непроторенными путями. В конце 60-х годов режиссер У. Ибрагимов обратил на себя внимание документальными фильмами «Мотив», «Лава». В 70-х годах в художественных лентах «У старой мельницы», «Улыбка на камне», «Дорога в Кара-Кийик», «Поле Айсулу» он неустанно шлифовал свое профессиональное умение.

В последние годы студия пополнилась режиссерами и операторами-выпускниками ВГИКа. Вышли в свет их первые серьезные работы: «Солнечный остров» и «Три дня в июле» К. Акматалиева, «Бурма» и «Процесс» Д. Соданбека; «Среди людей» А. Суюндукова (совместно с Б. Шамшиевым). Не только названные, все молодые — люди способные, и они должны стать преемниками своих старших собратьев по искусству в деле развития и совершенствования киргизской советской кинематографии. Только одно настораживает. По издавна сложившейся практике начинающим предоставляется возможность сделать первые шаги в киножурнале «Советская Киргизия». Очень важно, чтобы новое пополнение унаследовало традицию глубокого уважения к документальному кино — той базе, на которой вырос весь киргизский кинематограф. Лучшим работам киргизских киномастеров всегда была свойственна острая публицистичность. Между тем и в сюжетах молодых операторов, и в очерках их товарищей — режиссеров явное предпочтение отдается «чистой хронике». Фактография оттесняет образность. В условиях сокращения кинопериодики под влиянием телевизионных информационных программ такая тенденция означает движение вспять, повторение пройденного.

При постоянной поддержке и помощи многоопытных мастеров молодым легче будет преодолеть подстерегающие их тупики. Об этом неустанную заботу проявляют Госкино и Союз кинематографистов республики, выполняя постановление ЦК КПСС «О работе с творческой молодежью».

В нашем кино роль постановщика фильма, игрового или документального, как и положено, главная. Но было бы несправедливым забывать при этом о драматурге, благодаря таланту и умению которого всякий раз рождается идейно-художественная основа будущей кинокартины. Верно, не каждый год появляется талантливый сценарий, и уж совсем непросто привлечь в кино яркие писательские индивидуальности. Тем не менее ряды киргизских кинодраматургов растут. Заслуженным уважением пользуются такие преданные музе кино авторы, как К. Омуркулов, Б. Жакиев, М. Гапаров, Э. Борбиев, А. Джакыпбеков, Л. Дядюченко, Р. Чмонин, И. Ибрагимов, К. Жусубалиев.

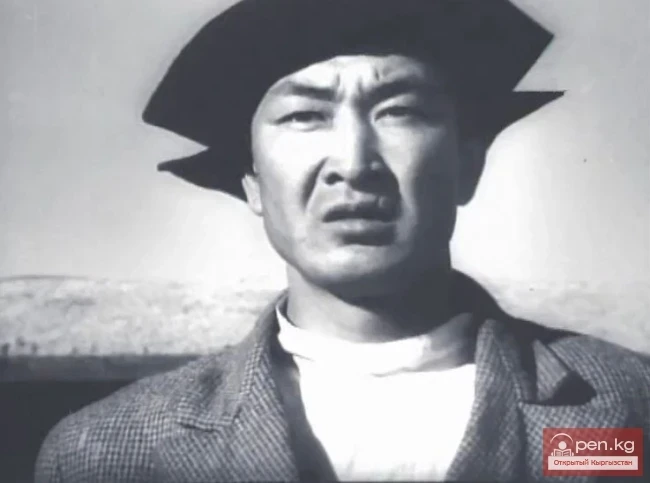

Очень многое для развития киргизского кинематографа сделали актеры. Мастера сцены и экрана М. Рыскулов, Б. Кыдыкеева, Д. Куюкова, А. Жангорозова, С. Кумушалиева, С. Джумадылов, Д. Сейдакматова были равноправными с режиссерами и сценаристами создателями всех значительных фильмов. Наряду с этими именами за пределами республики получили известность А. Умуралиев и К. Юсупжанова. А первый профессиональный киноактер Б. Бейшеналиев снимался не только на разных студиях страны, но и в Венгрии, Чехословакии.

И уж, конечно, крупные удачи современного киргизского кино неотделимы от вклада С. Чокморова — личности крупной и яркой. Он приобрел большую популярность в стране, был неоднократно отмечен как лучший исполнитель мужских ролей на всесоюзных кинофестивалях.

Незабываемый образ Уркуи Салиевой создала на экране высоко одаренная Т. Турсунбаева.

Удачно несколькими ролями начали жизнь в кинематографе совсем еще молодые Г. Аджибекова, Ч. Думанаев, Н. Мамбетова.

Самобытный путь киргизского кино вместе с режиссерами, драматургами и актерами пролагали в 60—70-х годах и операторы.

Мастерство К. Кыдыралиева, М. Мусаева, Н. Борбиева, М. Туратбекова, М. Джергалбаева, А. Кима, поддерживающее вдумчивую работу режиссеров, намного увеличивало идейно-эстетическое воздействие кинофильмов. Эти операторы стремились уйти от изобразительного однообразия, повторения найденных кем-то решений кадра, композиции.

Такими же самостоятельными старались быть и художники С. Ишенов, А. Макаров, К. Жусупов. Наконец, жажда творческого поиска в минувшем 20-летии не в меньшей мере определяла характер участия в создании фильмов талантливого композитора Т. Эрматова.

Десятки людей разных профессий, разной степени дарования, но одинаково беззаветно преданных искусству строили киргизское кино. Их поддерживали, им помогали выдающиеся мастера советского кино С. Герасимов, С. Юткевич, Ю. Райзман, Л. Трауберг, А, Згуриди, А. Гальперин, Р. Кармен, преподавательские коллективы ВГИКа и ЛИКИ. Все это было проявлением великой созидательной силы дружбы и взаимопомощи народов СССР. А сам взлет киргизского кино — результат всестороннего развития культур социалистических наций, постепенного их сближения и постоянного взаимообогащения, осуществляемых Коммунистической партией в соответствии с ленинской национальной политикой.