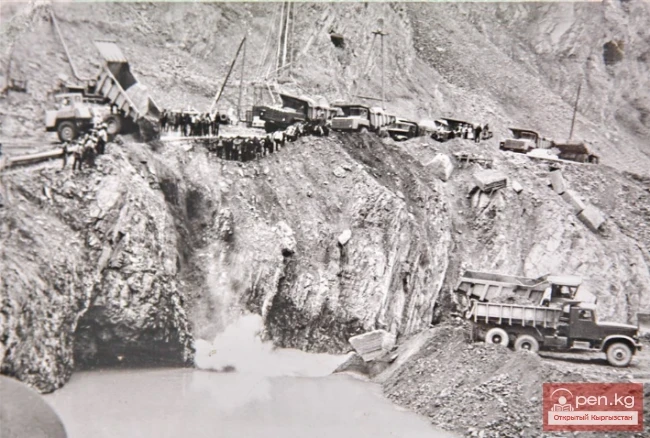

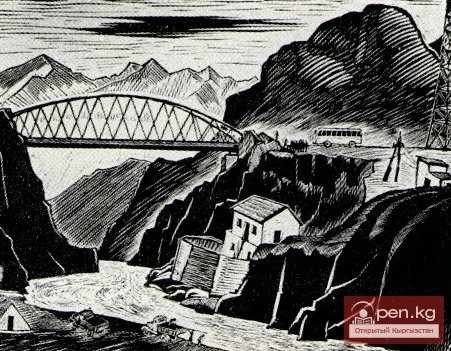

Отступление второе. «ГЭС строила вся страна...»

...Просматривая как-то в одном из залов «Киргизфильма» остатки киноматериала о начале строительства Токтогульской ГЭС, кто-то обратил внимание на «чудака», который перебирался через клокочущий Нарын по тросу. А потом разглядели привязанные к «любителю острых ощущений» камеру и аккумулятор. Так и есть: Видугирис в своей стихии «добывал» очередной «потрясающий» кадр...

Характерное для всех фильмов Видугириса, в том числе и документальных работ Нарынского цикла — «Три ответа горам» — 1963; «Перекрытие» — 1966; «Нарынский дневник» — 1971; «Токтогульское море: день первый» — 1974; «В год неспокойного солнца» — 1977 — ярко выраженное авторское начало, способность открыть новую тему, новый жизненный пласт можно определить как постоянное, активное стремление «извлечь максимум возможного из мира физической реальности» Только «реализму Кракауэра» — беспристрастному фотографическому изображению жизни, предполагающему отсутствие четкой идейной позиции художника, личного авторского взгляда на происходящее, распространенному в 60-е годы па Западе в исканиях французского «прямого кино», английского «свободного кино», американской «ныо-йоркской школы» и других, использовавших многие методы Дзиги Вертова, а подчас называющих себя и прямыми его «творческими наследниками», советская экранная публицистика противопоставляет художественное осмысление жизненных явлений с революционных позиций. Не бесстрастную, фактографическую «киноправду», но действенную, преобразующую мир вертовскую киноправду — исследование явлений жизни методом художественного анализа.

Закономерность исторического процесса перехода информационной хроники в новый вид экранного искусства — образную публицистику — дала возможность прогрессивным документалистам мира на основе фактического материала обращаться к самым актуальным вопросам современности.

Значительное художественное открытие дилогии Видугириса о Токтогульской ГЭС — «Нарынского дневника» и «В год неспокойного солнца» — создание на документальном, фактическом материале глубоких, психологически богатых характеров, превосходящих подчас образы, созданные актерами в игровом кинематографе.

Характеров, присущих именно социалистическому образу жизни. Используя различные способы «переплавки» хроники в публицистику, преодолевая бесстрастную фактографию, автор дилогии добивается того, что объективное содержание документальных кадров становится выражением глубоко личных размышлений его о смысле отображаемых событий.

Объединенные тематически, части дилогии, тем не менее, не похожи по манере воплощения. Годы, отделяющие их друг от друга, во многом изменили творческий почерк Видугириса. Репортажность, хроникальность, «сиюминутность» — как прием, как основной «инструмент» организации событийного материала, уступили место раздумчивой, напряженно-повествовательной интонации. Емкой. Лаконичной. Образной. Единичный факт воспринимается им как синтез субъективного и объективного начал, скрывающий в себе глубокий общественно-исторический смысл.

Но производственные события никогда не были для него самоценными. Даже пуск первых агрегатов этой самой станции, которая родилась и выросла у него на глазах в прямом смысле слова...

А. В. ...Я знаю, что тебя заботят факты. Одни они. А человек? А люди? Что происходит в них и что их мучит? И почему печалятся они? Зачем ликуют? По какой причине в любом и каждом все сплелось в клубок — и размотать его никто не в силах...

Р. X. Белый летописец из драматической поэмы Юстинаса Марцинкявичуса «Миндаугас» в отличие от Черного летописца считал, что по сравнению с работой хроникера его дело, его «ремесло» куда сложней:

...нам непременно надо и общее объять, и человека, увидеть цель и выяснить причину...

Образы-символы Юстипаса Марцинкнипчуса — Белый и Черный летописцы — антагонисты. Попробуем обойтись без крайних точек зрения. Переместимся на экватор — для равновесия. Итак: факт и образ...

А. В. Несколько лет подряд я помог сделать документальный фильм о верхолазах. Хотя и очень хотел. Бригады эти на строительстве Токтогульской ГЭС были первыми в истории отечественного гидростроения. Работа их была и опасна, и очень интересна, и выразительна — «смотрелась». Но через суету будничных дел: кубометры скального грунта, тонны взрывчатки, через всю эту производственную ежедневность, которая обещала лет эдак через десять дать уникальную, доселе невиданную ГЭС, я не мог выйти на обобщение, передающее смысл и дух происходящего, его образ. Видел только голые факты. Совершенно неожиданно символ стремления к неизведанному, образ одержимости первопроходца был найден спустя несколько лет. В игровом кино. Охотник Чоро, сыгранный Советбеком Джумадыловым, стремился к далекой горной вершине, его манил таинственный отблеск на ней. И он начал вязать лестницы... Представляете, сколько их потребовалось?..

Р. X. Не следует ли из вашего рассказа, что возможности документального кино в создании «портрета» явления, его обобщенного образа не беспредельны?

А. В. Определенные сферы человеческих отношений, некоторые проявления внутренней жизни личности не подвластны документалисту. Игровое кино, в свою очередь, не всегда обладает убедительностью и силой искусства реального факта.

Р. X.Стремление к наращиванию документальной достоверности в игровом кино отчетливо видно сейчас не только в большом интересе к иконографии, ее широком использовании, но и в повышении удельного веса звукозрительной информации. В тенденции к максимальной насыщенности каждого ее «бита» — кадра, слова... В «Сказе о Человеке, Колесе и Чинаре» была, на мой взгляд, попытка объединить, «сплавить» в одном художественном контексте способ мышления современного человека со своеобразным — философски-созерцательным— мироощущением древних поэтов Востока.

А. В. Любопытная короткометражка получилась. Там была попытка расширить возможности игрового кино. Факт из действительности — строительство канала имени Ленина в песках Кара-Кумов побудил нас обратиться к древней истории туркменского города Мары, древнего Мерва. Документальные кадры строительства Кара-Кумского канала заканчивали эту сказку, сыгранную актерами. Документ стал продолжением притчи!

Р. X. Кажется, мы примирили Белого и Черного летописцев...

А. В. Для автора, который «нашел тему», нет принципиальной разницы между игровым и документальным. Лишь бы было интересно. Лишь бы было нужно. Как работает, к примеру, живописец, в какой технике? Иногда — «в карандаше», иногда «в масле» или «в акварели». Как того требует материал. Так и в кино... Каждый фильм, каждая конкретная тема требуют своей манеры исполнения, своего жанра, приема. Главное — мысль. А жанр — это лишь форма организации материала. Самый лучший прием тот, который органичен для данного материала. Просто надо знать, обязательно знать, что хочешь...

Р. X. В рецензии на «Вахту», напечатанной в журнале «Искусство кино», Татьяна Тэсс назвала события, происходящие в фильме,— будничные в общем-то перемены в биографии нефтяника, вчерашнего десятиклассника Кости Борисова — «событиями души», событиями, которые происходят в глубинных пластах человеческой психики.

События разные бывают... И хотя в «Мужчинах...» монтажникам предстоит найти и устранить сложный обрыв линии электропередач, да еще к тому же высоко над уровнем моря — в ситуации явно экстремального порядка, трудности, которые им приходится преодолевать, не только «внешние». Авария, камнепады, обрыв троса, по которому с одного берега Нарына на другой им пришлось переправлять стальную махину бульдозера... Главное в фильме, на мой взгляд, другое. Проблемы внутреннего характера. Преодоление слабостей, заблуждений, комплексов, если хотите... Путь к преодолению...

А. В. Создать настоящий живой, новый документальный фильм во много раз сложнее, чем игровой. Тут нет у тебя актеров, профессионального сценариста и мощной киногруппы. Слишком часто зависишь от случая. Иногда для того, чтобы «найти» двухчастевку, тратишь год, изучая материал... Речь идет о настоящем, найденном в самой жизни документальном материале, а не очередном, дежурном, снятом для «галочки».

Р. X. В документальном кино — начало сегодняшнего «Киргнзфильма», истоки киргизского кинематографа, уже отметившего свое сорокалетие. В суровое военное время в тыловом Фрунзе на базе корпункта Ташкентской студии «Союзкинохроники» была организована республиканская студия хроники. И первой продукцией с титрами новой студии была, естественно, периодика — киножурнал «Советская Киргизия». — Мы все вышли из документального кино,— заметил во время съемок первого игрового фильма Болот Шамшиев, за плечами которого был опыт «Манасчи» и «Чабана», победивших в Оберхаузене и Мангейме... Возьму на себя смелость утверждать, что формы и методы организации документального, фактического материала, найденные в «Дневнике», получают сейчас все большее распространение в экранной публицистике. И в кино, и на телевидении. С другой стороны, влияние телевизионного фильма с его свободой действия в жизненном материале, пристальном, внимательном интересе к человеку, разнообразным использованием методов синхронной съемки отчетливо заметны сейчас и во многих работах не только кинодокументалистики, но, нередко, и кинематографа игрового. «Сегодня проблема телевидения касается не только тех, кто сотрудничает с ним.

Любой кинематографист должен честно сказать себе: невозможно в наши дни работать в кино, игнорируя телевидение... Художник экрана должен думать теперь об особенностях восприятия фильма и в кинотеатре, и в домашних условиях, по телевизору»... Так еще десять лет назад писал Ежи Кавалерович...

А. В. Мне иногда кажется, что мы на выходе в кинематограф нового качества...

Элементы кино и будущего я вижу в работах документалистов телевидения. События, которые происходят в стране и во всем мире, касаются каждого из нас. Лично касаются...

1970—1983 гг.

Строители Нарынского каскада. Телевидение и кинематограф Киргизии 70— начала 80-х годов. Часть - 16