Конструктивные элементы юрты

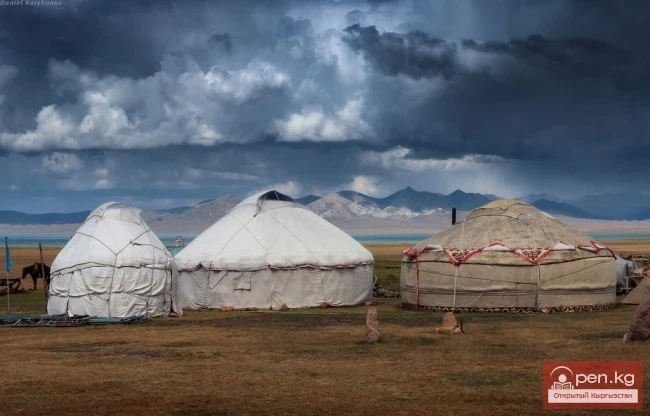

Основным типом было переносное жилище боз уй (кийиз уй, кара уй, кыргыз уй) - юрта уй. Юрта, согласно исследованиям С.И. Вайнштейна (Вайнштейн, 1991. С. 40-69), возникнув в первой половине I тысячелетия в древнетюркской среде, стала основным переносным жилищем целого ряда тюрко-монгольских кочевых народов.

Конструктивные элементы юрты, техника их изготовления, а также убранство у всех групп кыргызов имеют общие черты. Это не исключает наличие некоторых особенностей (Антипина, 1962. С. 154-175) у различных групп кыргызов.

Е. И. Махова выделяет у киргизов два типа юрты (Махова, 1952. С. 47), основное различие которых сводится к форме купола. На севере Кыргызстана (за исключением Таласской долины) форма купола юрты приближается к конусообразной. На юге, а так же в Таласской и Чаткальской долинах, купол более пологий и имеет полусферическую форму (Махова, 1952. С. 47). Однако данная точка зрения является спорной. По другим данным, в XIX в. на севере Кыргызстана оба типа юрты встречались повсеместно. С. М. Абрамзон, ссылаясь на дореволюционные источники, пишет: «В середине XIX в. юрта с куполом полусферической формы была распространена и в Северной Киргизии. Об этом свидетельствуют очевидцы» (Абрамзон, 1990. С. 128). Повсеместно юрту конусообразной конструкции использовали в зимний период, а полусферическую в летний. Деревянные части зимней юрты были толще и изготовлялись из более крепкого материала.

При изготовлении конструктивных элементов юрты проявляется половозрастное деление труда: деревянные конструкции юрты - уйдун жыгачтары изготовлялись мужчинами, покрытия - кийиз, жабуулары - женщинами.

Деревянный остов юрты состоял из складных решетчатых стенок - кереге, жердей -уук, верхнего обода-дымохода - тундук, дверной рамы - босого, дверей - этик, каалга. Элементы остова были из определенных пород дерева, с использованием специальных приемов и технических приспособлений. Так, для решетчатых стен и купольных жердей использовали разные породы ивы, тальника - тал. Обод купола делали из карагача (кара жыгач), березы (кайын), черной ивы (кара тал).

Длина купольных жердей в средней юрте достигает 200-250 см, в больших юртах она иногда превышает 3 м, толщина в середине 2,5-3 см. Жерди, укрепленные над дверью этик уук короче остальных, поскольку один конец их находился на верхней перекладине дверной рамы баш босого, расположенной выше стен юрты (Антипина, 1962. С. 157-159; Алымбаева, 2000).

Решетчатые стенки кереге в зависимости от толщины планок и величины сетки коз делили на тор коз - с мелкой сеткой и жел коз - с крупной сеткой. Планки скреплялись сыромятными ремешками кок, иногда у богатых ~ медными и серебряными гвоздиками с чеканными головками гул мык. Отдельные звенья стенки назывались канат. Количество стенных звеньев варьировалось от 4 до 14 (Антипина, 1962. С. 159; Алымбаева, 2000. С 92-107; Кочкунов, 2001. С. 282,283).

Деревянный круглый обод тундук делали из двух обтесанных и согнутых жердей. Концы полукругов соединяли сыромятным ремешком, поверх его концы обматывали сырой кожей, края которой сшивали. В ободе делали сквозные отверстия, в которые вставляли концы купольных жердей. Количество отверстий соответствовало количеству жердей купола. Размер обода определялся и величиной юрты. При 6 звеньях и примерно 100 жердях диаметр верхнего обода был равен 150-160 см, а крестообразные перекладины чамгарак выгибались на высоту от 30 до 40 см. Внутреннюю сторону деревянного круга и нижние стороны перекладин украшали резьбой.

Деревянный шест с развилкой бакан подпирал покров дымового круга, защищавшего очаг от сильного дождя и снега. В больших юртах их было несколько. У состоятельных хозяев на концы развилки надевали серебряные колпачки (Антипина, 1962. С. 1596 160; Алымбаева, 2000. С. 92-107).

Селение кочевого и полукочевого типа кыргызов в XIX и в начале XX в.