Семейно-брачные отношения у киргизов в прошлом семья находились в тесной зависимости от патриархально-феодальных отношений. Господствующей формой семьи была индивидуальная (малая) семья. Однако она еще сохраняла многие черты своей предшественницы — патриархальной семьи и не являлась единственной формой семьи.

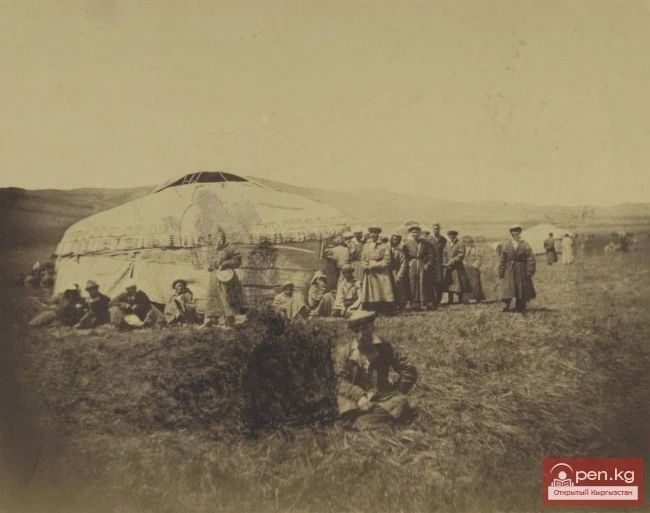

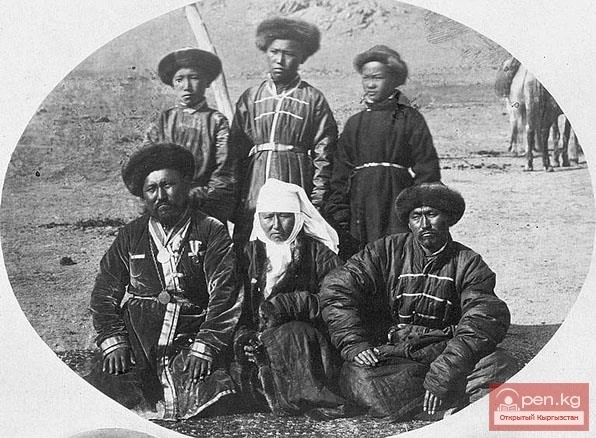

Имеются достоверные сведения о том, что в XIX в. наряду с малой семьей у киргизов еще продолжало существовать значительное количество неразделенных больших семей, внешне обладавших многими признаками патриархальных семейных общин, процесс распада которых начался уже давно. Они состояли из родственников трех поколений и более, живших общим домохозяйством; количество членов в таких семьях доходило до нескольких десятков человек. Скот считался общесемейным достоянием, запасы пищи, так же как и питание, были общими.

Сохранение этой формы большой семьи было связано с ростом имущественного неравенства. Развитие семейной собственности, ее накопление требовали пополнения крупного хозяйства рабочей силой. Наем рабочей силы в условиях господства натурального хозяйства, конечно, не мог получить какого-либо распространения. Не могло в полной мере удовлетворить потребности в рабочей силе и существовавшее еще в первой половине XIX в. патриархальное рабство. Естественно, что в этих условиях большое значение в крупных хозяйствах приобретала семейная кооперация. Не случайно, а вполне закономерно, что в экономическом отношении большие неразделенные семьи были обычно довольно состоятельным^.

Разложение натурального хозяйства и рост его товарности, особенно в связи с проникновением в киргизский аил капиталистических отношений, привели в дальнейшем к распаду остатков большесемейных общиц. Однако этот распад, как правило, не заканчивался полным обособлением малых семей. Они образовывали группы родственных семей, которые прежде всего объединяло сознание происхождения ют общего предка в третьем-четвертом, а более редко —и в пятом поколениях. Между семьями внутри таких групп сохранялись тесные хозяйственные, бытовые и идеологические связи. Для этих групп были характерны обычаи материальной помощи родственникам в уплате калыма, в расходах, связанных с похоронами и поминками. Существовал особый тип погребальных сооружений для захоронения близких родственников.

Малая семья состояла обычно из главы семьи, его жены и детей, иногда еще и родителей. Многоженство было распространено главным образом в манапских и вообще в богатых и зажиточных семьях; бедняцкие семьи, как правило, были моногамны. В байских хозяйствах многоженство нередко являлась своеобразной формой эксплуатации женского труда.

Заключению брака предшествовало сватовство. Существовал обычай, согласно которому сговаривали только что появившихся на свет малолетних детей, а нередко объектом сговора были и еще не родившиеся дети. Этот обычай был более характерен для обеспеченных семей. Распространенными формами брака были выдача вдовы замуж за младшего брата ее умершего мужа и женитьба вдовца на младшей сестре умершей жены.

Среди бедняков встречалась и такая форма брака, как обмен сестрами или родственницами без уплаты калыма. Наконец, практиковалось иногда (хотя и редко) умыкание девушек. В большинстве случаев оно происходило с согласия девушки. Умыкание не освобождало от уплаты калыма.

Чаще всего брак имел характер сделки между родителями юноши и девушки, в основе ее лежала уплата выкупа (калыма) за невесту. Согласия зга брак юноши и девушки обычно не требовалось. Уплата калыма, являвшегося обязательным условием заключения брака, была крайне трудным делом для неимущих слоев населения, наемных пастухов и бедняков. Нередко бедняки были обречены из-за этого на бессемейность. Даже в середняцких семьях уплата калыма была нередко делом всей семейнородственной группы, к которой принадлежал жених. Размеры калыма были различны, они зависели от достатка семей жениха и невесты. Калым в некоторой мере компенсировался приданым (сеп), в которое у богатых семей входила и юрта для молодых; обычно же оно состояло из одежды, украшений, домашнего убранства и утвари. Изредка практиковалась отработка за невесту: жених в течение нескольких лет трудился в хозяйстве ее отца.

Обычным явлением были ранние браки. Выдавали замуж 13—15-летних девочек. Власть родителей приводила нередко к тому, что мальчиков женили на взрослых девушках, а 9—10-летние девочки становились женами глубоких старцев.

У киргизов сохранялась экзогамия, но она имела «поколенный» характер: в прошлом, по обычаю, разрешалось брать жену из семьи родственника по мужской линии не ближе чем из седьмого колена, однако это ограничение местами постепенно отмирало. Реальное значение в киргизской семье имело лишь родство по мужской линии, хотя сохранялись некоторые следы и более древних семейно-брачных отношений, связанных с материнским правом. У киргизов были распространены кузенные браки. В литературе (Н. П. Дыренкова) отмечалось, что у киргизов бытует лишь односторонний кузенный брак — с дочерью брата матери. Действительно, особым предпочтением пользовались браки с родственниками по матери, в том числе и браки детей сестер и даже браки с сестрой матери. Но уже в 1948 г. удалось установить, что у киргизов встречались, хотя и реже, браки с дочерью сестры отца. Таким образом, можно считать, что ж у киргизов существовал перекрестно-кузенный брак. Вместе с тем в некоторых племенах на юге Киргизии практиковались браки между близкими родственниками по мужской линии, в чем нельзя не видеть влияния .норм шариата.

Среди родственников матери особое место отводилось брату матери, который по отношению к детям сестры имел определенные права и обязанности. Он пользовался с их стороны особым уважением. Брат матери жениха и брат матери невесты играли важную роль в свадебном обряде. Род матери проявлял особое расположение к племянникам по женской линии. Во время свадебных и других празднеств гостей-племянников выделяли в особую группу, для них устраивали специальное угощение (жээн аяк), им раздавали подарки. Наряду с этим племянник также пользовался значительными правами. Его право на получение подарков от дяди по матери отразилось в киргизской пословице: «лучше пусть придут семь волков, чем племянник».

Помимо обычаев левирата и сорората, у киргизов существовали и другие обычаи, свидетельствующие о древних формах брака. Так, старики сохранили воспоминание о существовавших некогда у киргизов своеобразных внебрачных отношениях, допускавшихся обычаем: младший брат имел право на внебрачное сожительство с женой своего старшего брата. Такого рода отношения представляли собой пережитки особой формы брака, предшествовавшего моногамному браку и возникновению норм левирата и сорората. Подобные формы внебрачных отношений были отмечены JI. П. Потаповым и у некоторых народов Алтая. Отчетливо выступали в некоторых обычаях и пережитки брака, для которого было характерно матрилокальное поселение. Таков обычай добрачных посещений невесты женихом (куйввлвв). После первого свидания с невестой, происходившего в аиле ее отца, жених приезжал сюда совершенно открыто, избегая лишь встреч со старшими родственниками невесты. Важная роль в этих свиданиях принадлежала родственницам невесты. Период досвадебных посещений невесты женихом был в отдаленном прошлом не чем иным, как фактическим началом супружеской жизни, собственно брака. Приезды жениха сопровождались разного рода обрядами и обычаями. В южной Киргизии бытовали обычаи длительного проживания молодой после свадьбы в доме отца, куда ее муж приезжал лишь время от времени. Общераспространенным был и обычай посещения молодой своих родителей — терку лев, которое происходило через год после свадьбы. Пребывание у них продолжалось нередко до месяца. Это одна из разновидностей известного обычая «возвращения домой».

В терминологии родства у киргизов сохраняются до сих пор черты классификаторской системы. Она включает значительное число терминов, каждый из которых относится к целой группе лиц.

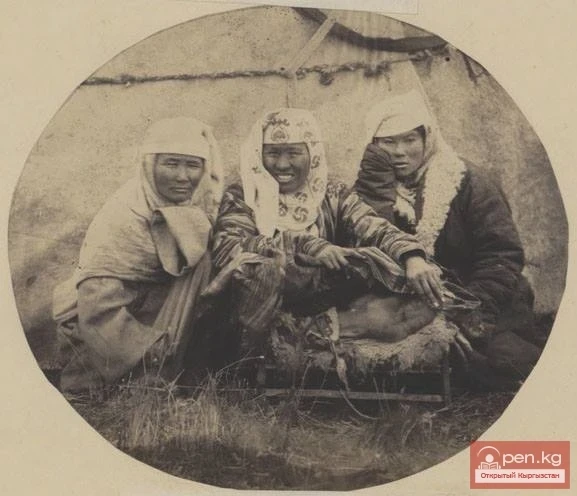

Отношения в киргизской семье строились на патриархальной основе. Глава семьи считался распорядителем всего имущества и судьбы своих детей. Положение женщины в семье, как и в обществе, было неполноправным. Выкуп — кун — за убийство или увечье женщины уплачивался в половинном размере. Женщина не могла быть, за редким исключением, свидетельницей на суде. Она не обладала имущественными правами и фактически была лишена права наследования. После смерти мужа или отца женщина расценивалась как часть имущества, переходящего к родственникам мужа или братьям. При разводе дети должны были оставаться у отца. В то же время женщина являлась главной рабочей силой в семье, выполняя все работы по ведению домашнего хозяйства, воспитанию детей, уходу за скотом, изготовлению одежды и утвари. Все это тяжелым бременем ложилось на киргизскую женщину и приводило ее к преждевременной старости. Такие обычаи, как выдача замуж малолетних, калым, многоженство были унизительными для киргизской женщины, низводили ее до положения рабыни.

Необходимо, однако, отметить, что, находясь под полной опекой и в подчинении у мужчины, киргизская женщина пользовалась все же некоторой свободой и самостоятельностью в домашнем быту и в хозяйстве. В бедняцких семьях она была гораздо менее бесправной, чем в зажиточных и байских, являясь помощницей и советчицей мужа во всех хозяйственных и семейных делах. В отдаленном прошлом женщина в киргизском обществе, как об этом можно судить по данным фольклора, занимала более высокое положение.

В результате глубоких революционных преобразований общественных отношений, осуществленных в нашей стране 'под руководством Коммунистической партии, в такой же степени, как и другие стороны быта, подверглись ломке и прежние патриархальные семейные отношения. Колхозное строительство и развитие промышленности, сопровождавшиеся широким привлечением киргизской женщины к общественно-полезному труду, принесли ей экономическую независимость, что обеспечило равноправное положение ее в семье. А эго в свою очередь явилось крупнейшим фактором, вызвавшим глубокие изменения в семейно-брачных отношениях, которые привели к возникновению нового типа семьи — киргизской, советской семьи.

Существенной чертой нового типа семейно-брачных отношений является заключение браков по инициативе самих молодых людей, по их взаимной склонности и любви, чему обычно не препятствуют и родители. Этому в огромной степени способствовало то обстоятельство, что унизительный для женщины обычай уплаты калыма был запрещен законом. Однако надо отметить, что в некоторых местах до наших дней пережиткикалыма иногда еще сохраняются, но в скрытой или замаскированной форме. Браки оформляются в установленном советским законом порядке—путем регистрацив в ЗАГСе, хотя по традиции во многих семьях совершают и мусульманский акт бракосочетания.

Таким образом, современный брак утратил в целом прежний характер сделки между родителями юноши и девушки. Все меньше становится браков, заключаемых по настоянию родителей. Если родители девушки не дают согласия на брак с ее избранником, намереваясь выдать ее за другого, молодые люди договариваются, и жених тайно уводит к себе девушку. Такой способ заключения брака не имеет ничего общего с встречающимися иногда случаями похищения девушек без их согласия с целью вступления в брак. Этому нетерпимому в советском обществе явлению дается решительный отпор.

Исчезли обычаи сговора родителей о будущем браке детей, еще находящихся в колыбели. Прекратил существование и позорный обычай левирата.

В прошлом, когда прочно сохранялись экзогамные брачные запреты, довольно часто привозили жену издалека. Теперь многие молодые люди берут жен в пределах своего селения, так как с переходом к оседлому образу жизни во многих случаях в одном селении или колхозе поселились группы различного происхождения и стали возможны без нарушения традиционных запретов браки между близкими соседями. Это несомненно способствует укреплению браков, поскольку молодые люди обычно хорошо знают друг друга с детства, вместе учились в школе, совместно трудятся на производстве.

Серьезные успехи достигнуты в борьбе с ранними браками, имевшими раньше широкое распространение, хотя отдельные случаи браков с несовершеннолетними девушками еще встречаются. В советских условиях стал абсолютно господствующим принцип моногамии. С уродливыми пережитками многоженства, которые иногда обнаруживаются, ведут борьбу советская общественность и судебные органы.

Одним из важных последствий установления новых национальных взаимоотношений, основанных на дружбе между народами, братском сотрудничестве между ними, следует считать появление смешанных браков. Такие браки, например, между киргизами и узбеками, бывали и раньше, ныне же они стали обычным явлением. Теперь уже перестали быть редкостью, как то было прежде, браки между киргизами и русскими. Это свидетельствует о преодолении былой национальной и религиозной замкнутости. Смешанные киргизско-русские семьи, в которых мужья — киргизы, жены — русские, являются своего рода проводниками многих культурных навыков, передовых форм домашнего быта и семейных обычаев, характерных для русских.

Свадьба является значительным событием не только для семей брачущихся, но и для довольно широкого круга родственников. В ней участвует обычно и колхозный актив. В свадебных обычаях сохраняется еще много традиционных элементов. Но эти обычаи нередко выступают уже в значительно измененном виде. Торжественное празднование свадеб было доступно в прошлом только обеспеченной части населения. Теперь большинство колхозных семей имеет возможность богато справлять их. Хотя и подвергся изменению, но еще бытует обычай сватовства. Довольно часто девушка переезжает в дом будущего мужа вскоре после окончания переговоров между сторонами, не дожидаясь обязательного в прошлом свадебного пира в доме отца невесты. В тех случаях, когда свадьба происходит в доме отца невесты, соблюдаются такие церемонии, как осмотр приданого, переодевание жениха в новый комплект одежды, который дарят ему родители невесты. Устраиваются игры молодежи (кыз оюн). Наиболее популярна игра токмок салуу, в ходе которой молодые люди исполняют лирические песни, шутки, импровизированные произведения. Перед отъездом молодой происходит ее прощание с матерью и другими родственницами и подругами.

Когда жених отправляется за молодой, чтобы устроить пир в своем доме, его сопровождает несколько друзей, выполняющих функции дружек (куйве жолдош). Они должны преподнести родственницам молодой подарок (жецгетаи), чаще в виде денег. Молодая берет с собой обычно самую необходимую одежду и обязательно — свадебную занавеску (квшвгв).

По пути следования новобрачных в южной Киргизии иногда дети и подростки протягивают через дорогу аркан. Чтобы освободить путь, их одаривают мелкими деньгами.

Приезжающих встречает среди других мать молодого, которая осыпает новобрачных домашним печением, произнося благопожелания. По приезде в дом мужа молодая иногда по-прежнему несколько дней сидит за занавеской. Родственники и знакомые семьи мужа заходят в дом, чтобы посмотреть молодую, и делают подарок за смотрины — кврумдук.

Свадебный пир — той — проводится обычно очень торжественно. Иногда его устраивают сначала для представителей старшего поколения и почетных гостей, а затем уже для женатых сверстников и друзей из молодежи. Помимо обильных угощений, организуется поочередное пение, проводят игры, заводят патефон. Иногда на свадьбу приглашают артистов и музыкантов, которые исполняют произведения народной музыки.

В расходах на свадебное угощение, как и в других свадебных расходах, принимают большое участие близкие родственники жениха. Видное место в свадебных церемониях до сих пор занимает многократный взаимный обмен подарками между семьями брачущихся. В состав приданого, в изготовлении которого участвует и сама девушка, входят предметы домашнего обихода (одеяла, войлочный ковер, декоративное вышитое панно, свадебная занавесь) и одежда для невесты (несколько платьев, пальто, жакет, туфли). Приданое привозит чаще всего мать молодой после свадьбы. Но привозу приданого обычно предшествует визит родителей молодого и его родственников к родителям молодой. Они привозят с собой подарки для родственников семьи молодой.

Изменение характера брачных отношений, в которых отразились выросшая самостоятельность киргизской молодежи, ее новое советское мировоззрение, самым благоприятным образом повлияло на весь уклад семейной жизни.

Значительный прогресс отмечается в самой форме семьи. Правда, обычай проживания большими неразделенными семьями в некоторой степени еще сохраняется и теперь: в каждом селении можно встретить семьи, в которых совместно проживают и ведут общее хозяйство отец с несколькими женатыми сыновьями или два женатых брата. Но преобладающей, типичной стала малая семья. Ее утверждение как абсолютно господствующей формы семьи способствовало освобождению семейных отношений от свойственных неразделенным семьям черт патриархальности. Это положительный и крупный шаг в развитии киргизской семьи, особенно ощутимый для женщин.

В неразделенных семьях насчитывается иногда до 15 членов. Во внутреннем их укладе можно наблюдать более отчетливо выраженную власть главы семьи. Но в этих же семьях развита материальная и трудовая взаимопомощь, облегчающая участие их членов в общественном труде. Отдельные неразделенные семьи были зарегистрированы и среди киргизских рабочих-шахтеров.

У киргизов преобладают средние по числу членов семьи, состоящие из четырех-пяти человек. Однако значительный процент составляют семьи из шести членов и больше. Характерной чертой киргизской семьи является прочность родственных связей, поэтому принято за обыкновение включать в состав семьи тех или иных близких, а иногда и дальних родственников, по каким-либо причинам лишившихся семейного очага (взрослого брата или сестру главы семьи, брата или сестру отца, вдову брата или брата отца, сына или дочь брата или сестры, детей брата отца или матери).

В настоящее время нередко можно наблюдать своеобразное «расщепление» семьи, чаще большой, неразделенной, на две части, обособленные семь-восемь месяцев в году (а иногда и круглый год) в территориальном отношении, но связанные как семейно-родственными узами, так и интересами общего домашнего хозяйства. Часть членов такой семьи работает на животноводческой ферме и находится со скотом на отгонных пастбищах, а другая часть — в полеводческой бригаде. Этим семьям приходится жить «на два дома», что налагает известный отпечаток на их домашний быт. Необходимость деления семьи на две части вызывается нередко и наличием детей-школьников, живущих в поселке. В то же время другие семьи животноводов в течение многих лет в полном составе живут вне поселка на дальних пастбищах.

Совершенно иной стала экономическая основа семьи, что изменило и характер внутрисемейных отношений. В прошлом все устои семьи определял принцип частной собственности на средства производства. С переходом всех средств производства в общественную собственность и установлением безраздельного господства социалистической системы хозяйства киргизская советская семья хотя и продолжает сохранять некоторые хозяйственные функции, но главные свои силы трудоспособные члены семьи отдают не развитию частного хозяйс1ъа (своего или чужого), а развитию социалистического производства. Поэтому и основу материального благосостояния семьи составляют доходы, получаемые ею от участия ее членов в общественном производстве. Второстепенную роль играют доходы от личного хозяйства. Все эти виды доходов служат теперь для удовлетворения все возрастающих разносторонних личных потребностей колхозников и их семей, для повышения материального и культурного уровня их жизни.

Совсем отпали некоторые прежние стороны хозяйственной жизни семьи, утрачены и многие производственные функции. Теперь киргизская женщина освобождена от некоторых видов труда, требовавших затраты огромных сил и времени и обусловленных в прошлом особенностями полунатурального единоличного хозяйства, кочевым образом жизни. Труд в личном хозяйстве и в домашнем быту распределяется теперь более равномерно, поскольку в нем принимают участие и мужчины. Имущественные отношения строятся на новой основе, в соответствии с советским законодательством. Весьма существенно отмирание старого обычного права наследования имущества покойного его братьями и родственниками по мужской линии. В настоящее время его законными наследниками стали жена и дети.

Самым веским показателем преобразования всей внутренней основы семьи являются новые взаимоотношения между мужем и женой, являющиеся результатом все более укрепляющейся экономической самостоятельности женщины. Равноправное положение мужа и жены, подлинно товарищеские отношения между ними, как и более свободное и самостоятельное положение молодежи, сочетаемое с уважением к старшим, возникли в процессе преодоления господствовавших в старой семье патриархальных традиций. С встречающимися еще иногда случаями проявления феодально-байского отношения к женщине и детям партийные организации и советская общественность Киргизии ведут неослабевающую борьбу.

Большую роль в изменении внутрисемейных отношений у киргизов сыграло многообразное влияние русского народа, его передовой культуры, общение с русскими семьями, живущими по соседству. Особенно отчетливо это влияние проявляется в городах и поселениях городского типа, но его можно наблюдать повсеместно и в сельских местностях, не исключая и отдаленных высокогорных районов республики.

В киргизской семье детям прививают трудовые навыки, воспитывают у них чувство ответственности, взаимопомощи, привязанности к семье, уважения к старшим. Именно поэтому общей чертой киргизского семейного быта является отмеченная выше большая прочность родственных связей. Воспитание молодого поколения, являющееся важнейшей функцией семьи, осуществляется совместно с советской школой, пионерской и комсомольской организациями. В детях воспитываются любовь к Родине, к Коммунистической партии, преданность делу коммунистического строительства, чувство интернационализма. Со своей стороны школа помогает выработке правильных принципов самого семейного воспитания. Учителя, большинство которых получило образование в городах, воспринимали там не только знания, но и лучшие стороны русской культуры. В тех сельских местностях, где отсутствуют компактные массивы русского населения, семьи колхозников именно с помощью учителей и получили представление о современных взглядах на воспитание детей в семье. Всюду же, где киргизское население близко соприкасается с русским, пример русских семей и опыт долголетнего общения с ними сказываются положительно на воспитании детей в киргизских семьях. Результаты этого влияния прослеживаются в более внимательном, чем раньше, отношении к детям, их нуждам и запросам, в поощрении способностей детей к музыке, пению, вышиванию, в благожелательном отношении к получению детьми не только среднего, но и высшего образования, в выделении детям-школь- никам своего «рабочего места» в доме для приготовления уроков, в более строгом отношении к внешности ребенка, его одежде, опрятности.

Теперь принято давать детям новые, в том числе и русские, имена. Но живуча еще и старая традиция отражать в детских именах особо знаменательные события окружающей жизни и памятные даты. В именах киргизских детей можно найти названия советских праздников, в них отражены Советская власть, Отечественная война, мир, перепись населения, переезд на сырты и т. п. Большинство детских имен имеет традиционный характер.

Рождение ребенка рассматривается в любой семье как счастливое событие. Оно отмечается обязательно угощением (жентек), состоящим из национального лакомства боорсок и лепешек с топленым маслом. Через пять-семь дней ребенка кладут в колыбель (бешик). Несмотря на отрицательные качества колыбели, унаследованной от старого кочевого быта, детские кроватки пока распространены незначительно. Первое укладывание ребенка в колыбель сопровождается устройством небольшого женского праздника (бешик той). Колыбель окуривают дымом горящего можжевельника, бросают жир в огонь и совершают некоторые другие обряды. Устраивается угощение и на 40-й день (кыркы), когда на ребенка надевают рубашечку, сшитую из 40 лоскутов, собранных у соседей, и купают в «40 ложках» воды. Эти и другие обряды, которыми сопровождается период младенчества, составляют пережитки древних верований, связанных с желанием сохранить жизнь ребенка, сделать ее долгой и счастливой. Они выполняются некоторых семьях по инициативе старых женщин, оказывающих влияние на своих невесток, дочерей и других молодых родственниц, которые подчиняются установившейся традиции, не вдумываясь в содержание этих обрядов. К числу укоренившихся обычаев относится и мусульманский обряд обрезания, совершаемый над мальчиками

Входят в быт и новые обычаи, соблюдаемые в первую очередь в семьях интеллигенции: отмечать день рождения детей, устраивать для них елку. Детям покупают игрушки, дают деньги на посещение киносеансов.

Большим уважением пользуются многодетные матери. Советское правительство окружило киргизскую женщину-мать, как и других женщин нашей страны, огромной заботой. Пособия многодетным и одиноким матерям, бесплатная медицинская помощь, детские ясли, отпуска по беременности и многое другое создали благоприятные условия для увеличения рождаемости в киргизских семьях и уменьшения детской смертности.

В киргизских семьях, где так велика любовь к детям, нередко можно встретить усыновленных, в том числе и детей здравствующих близких родственников. Во время Великой Отечественной войны получило распространение усыновление киргизскими семьями русских детей. В этом явлении проявилась новая, советская идеология, основанная на идее дружбы и братства народов.

Если процесс развития старой киргизской семьи шел в направлении постепенного распада патриархальных связей, обособления и индивидуализации семьи, ее укрепления в качестве хозяйственной единицы феодального общества, то процесс развития киргизской семьи в советском обществе идет принципиально иным путем и на новой основе. Став уже моногамной семьей и постепенно утрачивая черты хозяйственной единицы общества, она превратилась в важную ячейку советского трудового коллектива как в городе, так и в деревне. В противоположность старой семье прогресс современной киргизской семьи характеризуется развитием и укреплением ее многосторонних связей со всем социалистическим обществом. Важнейшее значение при этом имеет упрочение в семейной жизни принципов коммунистической морали, неразрывно связанное с преодолением феодально-байского отношения к женщине.

Остатки религиозной идеологии прочно удерживаются в семейных обычаях, связанных с погребальным обрядом. Хотя все основные элементы ритуала погребения совершаются в соответствии с требованиями мусульманской религии, многое в нем восходит и к народной традиции, к воззрениям, вытекающим из древнего культа предков.

У киргизов похороны и поминки превращаются обычно в своего рода общественное событие, в котором участвуют не только члены семьи и близкие родственники, но и широкий круг дальних родственников, которых специально извещают, если они живут в других селениях, районах и городах, а также односельчане. Похороны и связанные с ними обычаи вызывают очень большие расходы.

Во многих сельских местностях до сих пор принято тело умершего до погребения помещать в юрте, которая специально ставится во дворе для этой цели. Традиционный характер носит оплакивание покойного, в котором участвуют женщины, исполняющие трогательные плачи-причитания. Они сидят в юрте, где помещается усопший. Близкие родственники- мужчины стоят около юрты, опершись на посохи. Пока прибывают родственники или желающие выразить соболезнование, плач и рыдания слышатся и в юрте и вне ее. Вдова обычно сидит с распущенными волосами, покрытая темным или светлым платком (в зависимости от возраста покойного).

После двукратного обмывания тела умершего, которое затем заворачивают в белый саван, совершается обряд отпущения грехов (доорон) и читается заупокойная молитва. В обмывании местами и теперь обязательно участвуют свойственники (сввк тамыр) из разных групп (из тех, откуда брали в семью девушек, и из тех, куда девушек отдавали из данной семьи замуж). Представителям других крупных семейно-родственных групп, присутствующих на похоронах, иногда и теперь вручают деньги «на помин души» (муче).

На кладбище, по старому обычаю, отправляются только мужчины. До настоящего времени во многих населенных пунктах каждая семейнородственная группа имеет свое кладбище, но все чаще теперь наблюдается смешанное захоронение.

В устройстве могил отмечается несколько вариантов, причем один из них восходит, по-видимому, к древнему, так называемому катакомбному типу погребальных сооружений.

В северной Киргизии до сих пор сохраняется традиция устраивать вокруг могил глинобитные оградки или возводить надмогильные сооружения в виде небольших мавзолеев — глинобитные (моло) или из сырцового кирпича (кумбвз).

В погребальный обряд входит определенный цикл поминок, которые совершаются на третий день после смерти (у чу лук), на седьмой день (жетилик) и на 40-й день (кыркы). На 40-й день (или на 20-й день) ближайшие родственники посещают могилу покойного. Они берут с собой различные продукты, которые съедают возле могилы. Это посещение называют бейит башына баруу (хождение на сороковины). Завершаются все церемонии тризной — аш, устраиваемой через год после смерти, а иногда и раньше. Тризны нередко бывают очень многолюдными, с обильным угощением, для чего забивают много скота. Советская общественность выступает против устройства таких расточительных тризн, тяжело отражающихся на бюджете семьи. После тризны прекращаются оплакивание умершего и соблюдение траура.

Источник: Facebook —