В течение поездки Маннергейм пытался учить китайский и кыргызский языки. Удивительна способность этого человека фиксировать наречия малоизвестных народов. Например, в 1911 году вышла его объемная статья, изданная на основе заметок о двух народах тюркско-монгольского происхождения. В ней содержится немало образцов употребляемой местными жителями лексики. Вследствие публикации этой работы личность исследователя упоминается в истории изучения Алая как одного из пионеров в этой области.

Помимо всего, путешественник проявил живой интерес к народу абдалов, загадочному по происхождению и почти поголовно занимавшемуся нищенством. Внимание автора заметок привлекли и жившие в горах к югу от Хотана представители этносов шихшу и пахту, а также широко расселившиеся дунгане, исповедовавшие ислам китайцы, евреи Кай-Фына и некоторые другие народы. Добавим, что российский офицер Маннергейм стал пятым по счету европейцем, удостоившимся аудиенции у духовного лидера тибетцев Далай-ламы XIII. Встреча произошла в монастыре Утай-Шань, как пишет автор дневника, в Иванов день 1908 года.

Из всего пройденного экспедицией маршрута Карл Маннергейм нанес на карту 3 087 километров пути. Во второй части его дорожного дневника, изданного в английской редакции, опубликованы вычерченные набело уже в Финляндии отрезки 92 маршрутов, выполненные на 14 листах карт. Этот топографический материал чрезвычайно важен для ознакомления с географией региона. К сожалению, не сохранились подлинные, сделанные рукой автора, зарисовки маршрутов. Досадно и то, что опубликованные в шведской и финской редакциях дорожного дневника карты маршрутов содержат в себе ошибки. Общая же карта, приложенная Маннергеймом к его рапорту, местами показывает маршрут слишком приблизительно...

К слову, еще перед началом Первой мировой войны Маннергейм собирался сам обработать некоторые части добытого им научного материала с целью подготовить к публикации, но уже в 1939 году он писал врачу-миссионеру Густаву Ракету: «Когда я пришёл к простой мысли, что вряд ли когда-либо найду время обработать дневниковые записи моей экспедиции 1906-1908 годов, я подарил их вместе с картами и другим материалом Финно- Угорскому обществу. Однако теперь, как ты, возможно, узнал от профессора Хилдена, Финно-Угорское общество, к моему ужасу, решило издать дневник необработанным и в английском переводе. С моей точки зрения, эта затея выглядит слишком смелой, но ученые мужи думают иначе, и уж коль скоро я подарил им весь материал, мне больше нечего сказать по этому поводу».

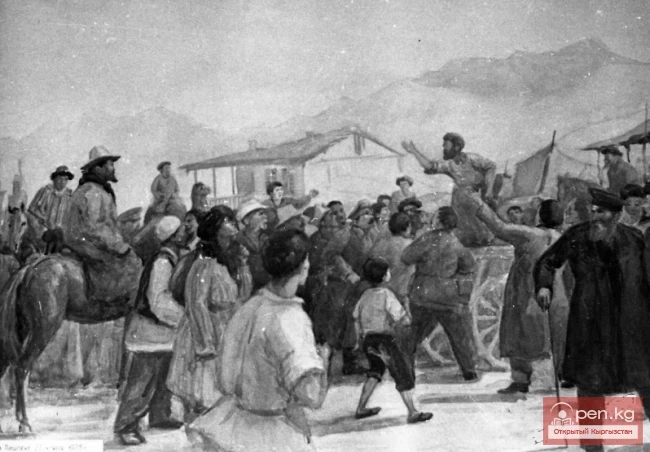

В начале нелегкого и занимательного пути по Центральной Азии произошла встреча Маннергейма с Курманджан даткой. Первая аудиенция родоправительницы с офицером состоялась 13 августа 1906 года. К тому времени Алайская царица была уже своего рода живой легендой XIX века. Потому вполне естественно, что встреча с нею была для исследователя чрезвычайно интересной. Много повидавший за время своего путешествия, он понимал значение данной встречи и решил запечатлеть на память ее облик для истории.

Разумеется, как записи, так и фотографии ценны нам как историко-этнографический материал, собранный современниками.

Справедливости ради заметим, что первые сведения о Курманджан путешественник, видимо, получил еще в Оше. Поэтому, не задерживаясь долго в этом городе, он отправляется сразу в Алай, где в это время доживала свои последние дни Алайская царица. Еще не доехав до Алая, Маннергейм встретился с одним из сыновей Курманджан - дружелюбным и учтивым Асанбеком (Хасанбеком).

Путника прежде всего заинтересовала трагическая судьба старшего сына Курманджан Абдуллабека, и он оставил о нем следующую запись: «Абдуллабек, брат Хасанбека, командовал войском в битве против двенадцатитысячного русского войска под командованием Скобелева. Храбрые киргизы, вооруженные старинными винтовками, не могли продержаться против современных винтовок русских и вернулись в Алайскую долину, преследуемые Скобелевым. В этой битве у Хасанбека была маленькая команда».