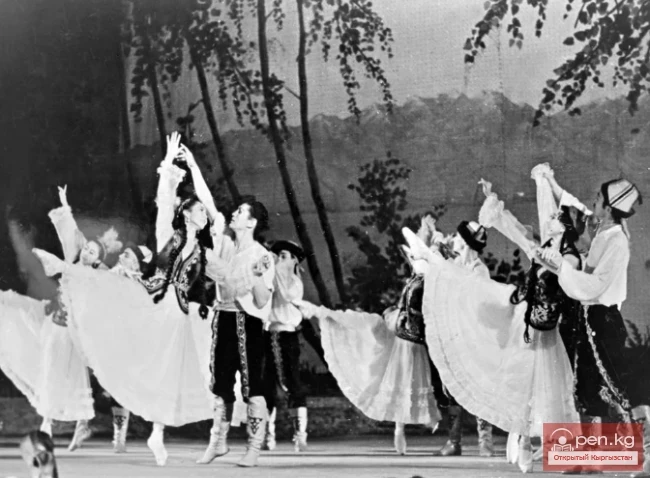

Методика разучивания кыргызского народного танца. Часть 3

Движения рук девушек в народном танце Движение 1. Мягкие вращательные движения кистей рук от себя. Исходное положение. Руки в «пониженной» 2-й позиции, локти свободны, кисти свободны, направлены пальцами вниз. Во время исполнения танца поднимают кисти, затем поворачивают вперед, переводя ладонями к себе, пальцами вперед. Вращение выполняется быстро, но мягко.