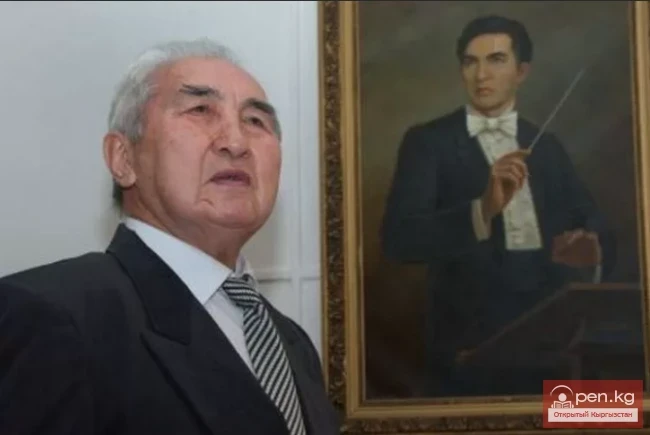

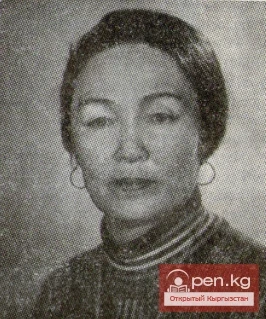

Кыдыкеева Бакен

Киноактриса. Народная артистка СССР (1970). Лауреат Государственной премии Киргизской ССР им. Токтогула (1970). Родилась 20 октября 1923 года в селе Токолдош Ворошиловского (ныне Аламединского) района в семье крестьян. После окончания семи классов в средней школе № 5 г. Фрунзе стала выступать на сцене Театра юного зрителя — в 1938—1941 годах. В 1941 году входит в труппу Пржевальского областного драматического театра, затем в 1942—1944 годах — артистка Тянь-Шаньского областного драматического театра. С 1945 года становится одной из ведущих актрис Киргизского драматического театра.

Уже первые крупные роли Б. Кыдыкеевой — Ларисы в «Бесприданнице» А. Островского, Айганыш в «Курманбеке» К.Джантошева, Катерины в «Грозе» А. Островского — открыли зрителю крупное, самобытное дарование актрисы. За сорок лет актрисой создано более 100 разноплановых, разнохарактерных образов. Многие из них вошли в золотой фонд киргизского драматического искусства: Анна («Анна Каренина» Л. Толстого), Сейде («Лицом к лицу» Ч. Айтматова), Дездемона («Отелло» В. Шекспира), Лауренсия («Овечий источник» Лопе де Вега), Мария Александровна («Семья» И. Попова) и другие. Крупного успеха добилась актриса в «Оптимистической трагедии», создав яркий образ Комиссара. Эта роль была удостоена премии на Всесоюзном фестивале театров в 1976 году.

В 1974 году Б. Кыдыкеева дебютировала как режиссер-постановщик, представив на суд зрителей лиричный, своеобразный спектакль «Махаббат» по пьесе А. Осмонова.

Многолетняя серьезная работа на сцене помогла актрисе стать большим мастером в кино. Первый ее кинообраз — Салтанат — женщина-агроном, человек бескомпромиссный в общественной и личной жизни.

Человеческое обаяние, темперамент в сочетании с редким умением самостоятельно лепить характер персонажа — черты, определившие постоянное внимание режиссеров к актрисе. Без нее не обходилась ни одна картина студни «Киргизфильм», начиная с «Токтогула» (1959) и «Перевала» (1961). Но ни В. Немоляев, ни А. Сахаров не смогли предложить Б. Кыдыкеевой интересную трактовку ролей Бурмы и Райхан. Она играла броско, внешне выразительно, но без глубокого проникновения в характер героинь, лишенных к тому же драматургами объемности и жизненной достоверности.

Талант Б. Кыдыкеевой раскрылся в полной мере на экране лишь в 60-е годы, когда с приходом на «Киргизфильм» молодых режиссеров, сценаристов, операторов — выпускников ВГИКа и Высших сценарных и режиссер- ких курсов — в киргизском кино возобладала ориентация на документальную точность в изображении среды, философскую значимость и художественное своеобразие в отражении жизненных проблем. В фильме М. Убукее- ва «Белые горы» (1964, «Трудная переправа») актриса создала величественный, в духе античных трагедий образ слепой женщины (приз как лучшей актрисе года на смотре-соревновании кинематографистов Средней Азии и Казахстана в г. Алма-Ате в 1965 году), потерявшей во время восстания 1916 года всех своих близких. В ее поведении, манере двигаться, говорить зрителя поражает стоическое спокойствие, та особая умудренность страданием— своим и народа — которые позволяют простой крестьянке предвидеть будущее. Обобщая в образе героини судьбы многих, актриса не лишала его индивидуальных, житейских черт. Символическое в Слепой вырастало из достоверных деталей, из общей тональности фильма.

Гордым чувством собственного достоинства наделяв/ Б. Кыдыкеева всех своих героинь, начиная с Салтанат. Но со Слепой и Чернухи в «Первом учителе» (1965) эта черта характера приобретает многозначность и глубокое психологическое обоснование. Трагическое достоинство придает ей время. Но оно же суровыми испытаниями возвышает судьбу человеческую до судьбы народной. Так, как это показано актрисой на примере Толгонай в картине Г. Базарова «Материнское поле» (1967, приз за лучшее исполнение женской роли на VII смотре-соревновании кинематографистов Средней Азии и Казахстана в г. Фрунзе в 1968 году). Эта женщина символизирует Мать, чье великое противостояние страданиям и смертям — залог бессмертия человечества на Земле. И она же просто крестьянка, как Слепая. Удары судьбы на этот раз не погасили свет в глазах. Созерцание красоты мира обострило до исступления горе Толгонай. А потом пришло мудрое осознание необходимости продолжать жить и работать.

Осознание себя личностью, ни в чем не уступающей мужчине в труде и борьбе за высокие нравственные идеалы — вот что роднит комиссара эскадрона Хадичу Аминову во «Всадниках революции» (1967) К. Ярматова с женой табунщика Жайдар в «Беге иноходца» (1969) С. Урусевского. Решительность и напористость современной женщины были актрисой даже комедийно заострены в картине «Улица» (1972) Г. Базарова. Но природе ее таланта ближе драмы души. В узбекском фильме «Встречи и расставания» (1974, реж. Э. Ишмухамедов) Б. Кыдыкеева сумела раскрыть перед зрителем трагедию утраты ее героиней Ходичихон-бегим Родины. А в «Зенице ока» (1976, диплом за роль Асылкан на Всесоюзном кинофестивале в г. Риге в 1977 году) Г. Базарова актриса вновь киргизская мать и опять в драматический момент жизни — смерти мужа. Сильная женщина, она должна быть и будет надежной опорой семьи.

Другие фильмы: «Алымкан» (Бурма), «Выстрел на перевале Караш» (Кадича-байбиче), «Тайна предков» (мать чукчи), «Поле Айсулу» (секретарь райкома), «Аманат» (бабушка Аманата), «Процесс» (мать Дарихи).

Награды — медали «За трудовое отличие» (1946), «За победу над Германией в Отечественной войне» (1947), «За трудовое отличие. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970). Грамота Верховного Совета Киргизской ССР (1946). Орден Ленина (1958). Почетные грамоты Верховного Совета Киргизской ССР (1969, 1973, 1977).

Член СК СССР с 1970 года.

КНИГИ, СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ

Величайшая цель.— «Советская культура», 1961, 22 , августа.

Мой Станиславский.— «Советская Киргизия», 1963,' 18 января.

Героини моей мечты.— «Советское кино», 1963,12 октября.

Жизнь во имя мечты.— «Комсомолец Киргизии», 1966, 12 октября.

Первая рецензия.— «Правда», 1972, 5 мая.

Русскому театру — глубокий поклон.— «Советская культура», 1974, 1 ноября.

Год радостного труда.— «Советская Киргизия», 1975, 1 января.

Быть достойными народного признания.— «Искусство кино», 1979, № 8, с. 136.

РАБОТЫ О ТВОРЧЕСТВЕ АКТРИСЫ

Бакен Кыдыкеева.— «Кинословарь». М., «Советская энциклопедия», 1970, т. 2, с. 1117.

Боров А. Бакен Кыдыкеева,— «Советская Киргизия», 1956, 18 марта.

Боров А. и Укаев К. Бакен.— «Советская Киргизия», 1967, 28 мая.

Боров А. Бакен Кыдыкеева.— «Советская женщина», 1975, № 7, с. 36.

Гуревич Л. Бакен Кыдыкеева.— Сб. «Актеры советского кино», М., «Искусство», 1973, вып. 9. с. 154—167.

Джумабаев Б. Бакен Кыдыкеева,—«Литературный Киргизстан», 1967, с. 115—123.

Досумбаев ; К. Счастливая судьба Бакен Кыдыкеевой.— «Вечерний Фрунзе», 1980, 26 мая.

Закржевская Д. Бакен Кыдыкеева.— «Комсомолец, Киргизии», 1970, 13 августа.

Иванова В. Обретение или утрата.— «Советский экран», 1974, № 15, с. 5.

Иванова В. Молчание Бакен Кыдыкеевой.— «Советский экран», 1974, № 20, с. 8—9.

Иванова В. Бакен Кыдыкеева.— Сб. «Экран 74—75». М., «Искусство», 1976, с. 156—159.

Иванова В. Судьба актрисы.—«Советский экран», 1978, № 22, с. 12.

Иманкулов Д. Вся жизнь в искусстве.— «Советская Киргизия», 1970, 30 июня.

Кладо Н. Рассказ вместо размышлений.— «Советский экран», 1968, № 5, с. 5.

Кожухова Г. «Материнское поле».— «Правда», 1967, 6 декабря.

Логовинская М. Лауренсия — Дездемона — Салтанат.—«Советская Киргизия», 1957, с. 26..

Островин И. Бакен Кыдыкеева.— «Советский экран», 1960, № 17, с. 7.

Рыскулов М. И мастерство, и вдохновение.— «Советская культура», 1974, 12 февраля.

Чернович В. Киноэкран Бакен Кыдыкеевой.— «Советская Киргизия», 1973, 16 декабря.