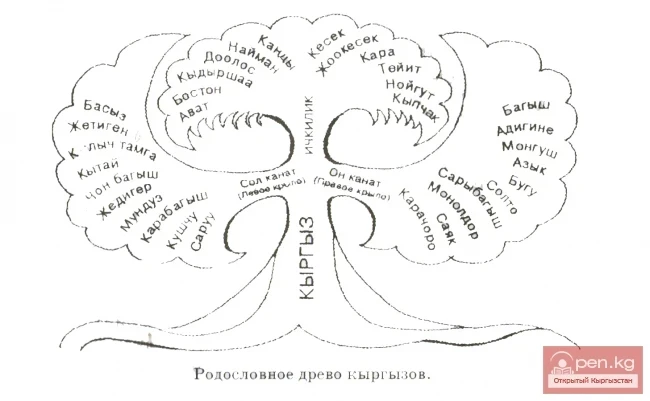

Этническая история кыргызских южных племен

Территория Ошской области занимает юго-западную часть Кыргызстана. Площадь ее составляет 75,5 тыс. км2 Из них 46 тыс. км2 приходится на южную ее часть. В прошлом Ошская область целиком входила в Кокандское ханство. После его ликвидации и образования Туркестанского края эта территория была включена в состав Ферганской области (1876 г.) и вплоть до национального размежевания Средней Азии (1924 г.) входила в Кокандский, Скобелевский (Маргеланский), Андижанский, Наманганский и Ошский уезды.