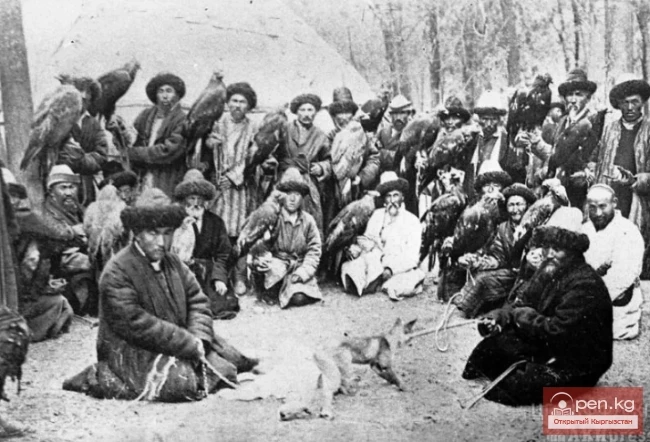

Техника охоты и деление добычи.

Охотились кыргызы как верхом на лошади, так и без нее. При большом слое снежного покрова на ноги надевали специальные ступательные лыжи жапкак, которые значительно облегчали хождение. За крупными жвачными животными, обитающими высоко в горах, охотились либо коллективно способами засады буктурма, либо индивидуально.

Способ буктурма или тосот (на Аксы и Чаткале) осуществляли следующим образом. Участники разделялись на две группы, первая айдакчылар состояла из гонщиков «карасанчы», они должны были незаметно обойти животных сзади и гнать их в сторону второй группы мергенчилер, в которую входили опытные стрелки, они располагались дугообразно и держали ружья наготове (Айталиев, 2011. С. 146). Если животные бежали не туда, выпускали охотничьих борзых собак тайган, которые гнали дичь в места, где бег был затруднен, оттуда собаки лаяли, давая знак хозяевам, последние отстреливали животных.

«Салбуурун» был связан с уходом со стоянки на длительный срок, в ходе охоты мясо дичи заготовляли впрок. Этот способ служил и как спортивное развлечение. Собираясь на такую охоту, запасались пищей азык, готовили снаряжение и обмундирование, транспортных животных. В период охоты в качестве жилья тунок использовали пещеры уцкур. Ночью перед ней разводили костер, чтобы отпугнуть хищных зверей. В этом убежище для других охотников, которые могли оказаться здесь когда-либо, оставляли продукты, подвешивая их на стене или потолке, и теплые вещи.

Своеобразный простейший прием охоты на кабанов в зимнее время описывает В. И. Кушелевский. Так, кыргызы старались загнать стадо кабанов на лед, понимая, что животные становятся беспомощными. Так как кабаны не могут сделать и шага по скользкому льду, охотники убивали их толстыми дубинками и топорами (Кушелевский, 1890. С. 315).

При охоте на маралов часто применялись такие виды техники как выслеживание зверя и вылеживание. Как пишет П. И. Шрейдер, «вылеживание» происходит от слова лежать. Кыргызы, убедившись, где может пройти на водопой или вообще показаться марал, ложились с подветренной стороны в густой траве, совершенно зарывшись в нее. Эти охотники выходят и едят только тогда, когда убеждены, что зверь не покажется в течение долгого времени (Шрейдер, 1893. С. 184).

В арсенале охотников имелись разнообразные приспособления и оружия как из подручных материалов, так и покупные.

Опытные охотники успешно пользовались традиционными приемами в советское время. Так, хорошо знающие места кормежек, лежек и купалок кабанов, часто охотились скрадом, который требовал выносливости, терпения и умения осторожно подкрасться к кабану на верный выстрел. Способ скрадывания применялся и в охоте на маралов во время пастьбы, их отстреливали также во время посещения солонцов - естественных или специально для этого устроенных (Охотничье-промысловые звери Киргизии. 1969. С. 84, 95).

Делили добычу и распределяли ее между охотниками согласно народной традиции: ожидавшие внизу люди спускали туши и разделывали их около речки. Правила распределения кусков мяса имели локальные особенности. Так, у северных кыргызов распределение осуществлялось согласно возрасту: самому старшему давали крестец уча, следующему - ляжку сан, потом - трубчатые кости передней части. Грудинку теш и шкуру тери должен был получить охотник, застреливший это животное. А в Аксыйском и Чаткальско районах куски дичи равномерно распределялись между всеми участникам Шкура доставалась человеку, разделавшему тушу, вдобавок к позвоночнику атланту ооз омуртка и голова келде. Грудинку же получал охотник, застреливший добычу, как и у кыргызов северной части республики.

Согласно традиции, при возвращении охотник должен был одаривать куском мяса всех встречавшихся и намекнувших на это, произнеся слова шыралга (подарок охотника из добычи). «Бывали случаи, когда охотники раздавали, таким образом, все добытое на охоте мясо» (Абрамзон, 1971. С. 96).

Промысловые животные Киргизии начала XX в.