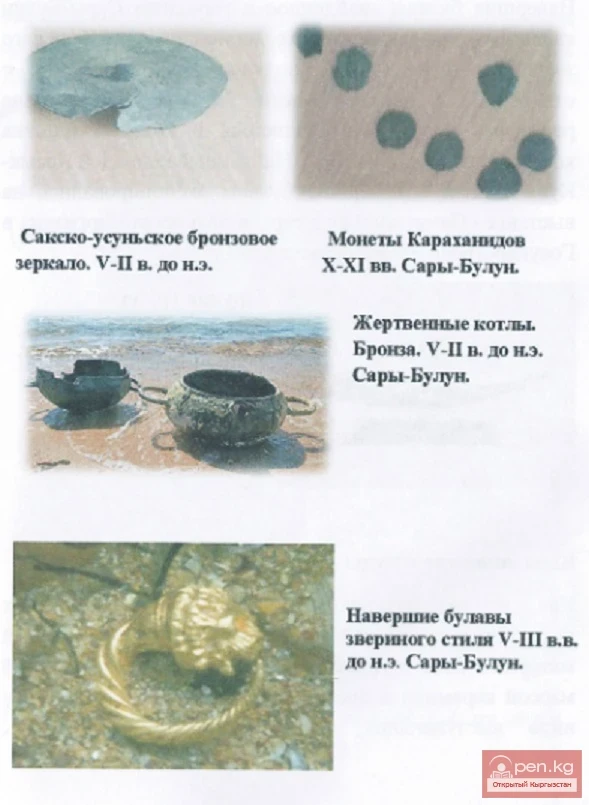

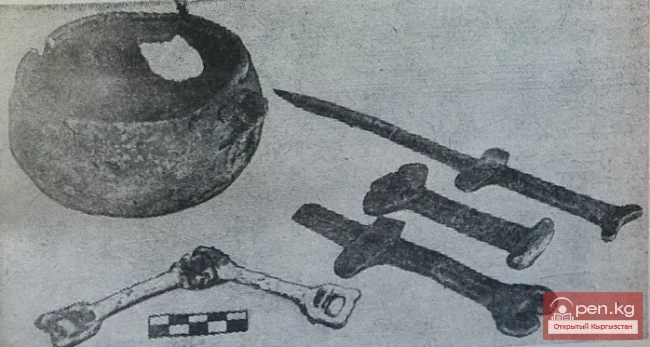

Находки сако-усуньского времени

Мало что дали в строго научном доказательстве развития земледелия в усуньском обществе раскопки поселений первых веков нашей эры Луговое (А. Н. Бернштам) и Карабалтинское (А. К. Абетеков). Находки зернотерок даже в комплексе с остатками глинобитных жилищ еще не являются неоспоримыми фактами, свидетельствующими о занятиях населения, их оставившего, земледелием.

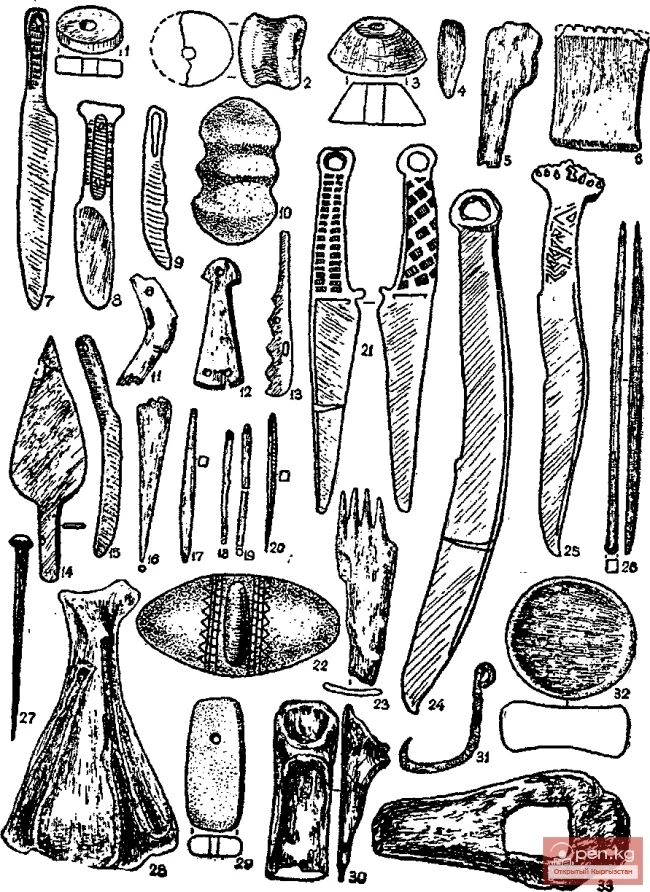

Нужны были находки орудий труда, которыми обрабатывают землю, — мотыг, и орудий, которыми убирают урожай, — серпов. Неплохо бы найти и остатки соломы злаковых (но это уже почти из области фантастики).

Случайные находки серпов и мотыг, относящихся, как позже выяснилось, к сако-усуньскому времени, были сделаны в Чуйской долине, но они мало что проясняли, так как не имели ни точной хронологии, ни привязки к тому или иному типу памятников. Впервые в Семиречье усуньские каменные мотыги и обломок бронзового серпа в комплексе с зернотерками и характерной круглодонной керамикой были найдены К. А. Акишевым в 1962—1963 гг. на берегу р. Кегень при раскопках поселения Актас-2. Здесь же были выявлены дополнительные данные (правда, не во всем достаточно убедительные), свидетельствующие, что земледелие было как богарным, так и поливным, практиковалось также огородничество и садоводство. Тут сомневаться не приходилось. Гипотетические выводы М.В. Воеводского и М. П. Грязнова о комплексном скотоводческо-земледельческом хозяйстве усуней получили убедительную фактологическую базу.

Наши работы на подводных городищах не только расширили эту фактологическую базу территориально, но позволили сделать ряд дополнительных наблюдений относительно Прииссыккулья.

1. Время возникновения занятий земледелием на берегах оз. Иссык-Куль остается еще не выясненным, тем не менее уже сейчас есть все основания утверждать, что земледелие не возникло в усуньское время. Здесь обрабатывали землю и сеяли злаковые культуры гораздо раньше. Если поселение Актас-2 и Карабалтинское поселение датируются их первооткрывателями I—III вв. н. э., то серповидные каменные ножи чустского типа, свидетельствующие об уже развитом земледелии, найденные на иссык-кульских поселениях, относятся ко времени не позже VIII—VII вв. до н. э., то есть ко времени начального этапа формирования культуры саков.

2. Весь облик материальной культуры городища Сарыбулун (особенно керамика, орудия труда из камня, бронзовые серповидные ножи) очень близок к облику материалов древнеземледельческих поселений I тыс. до н. э. Ферганы, Ташкентского оазиса и Восточного Туркестана. Представляется, что развитие культуры земледелия Прииссыккулья находилось в постоянных связях с древнеземледельческими культурами перечисленных выше регионов, особенно Ферганы.

3. Поселения Прииссыккулья в I тыс. до н. э. были очагами не только земледелия, но и ремесленных занятий.

Часть каменных орудий (а именно: одна из зернотерок и десятка полтора шаров) использовались для обработки и обогащения медной руды в пределах городища Сарыбулун. Плавка обогащенной руды и металлического лома осуществлялась, во всей видимости, здесь же. На городище Сарыбулун, например, найдены небольшой слиток бронзы (меди) несколько фрагментов крупных сосудов из металла, годных лишь к переплавке. Здесь же найден и прямой свидетель местной плавки — литник, который относится к отходам бронзолитейного производства.

Подобная находка была сделана и южнее с. Долинка. В водах озера найден медный котелок, наполненный отходами литья. Среди них выделяются странной грибовидной формы (с конической головкой и тонкой ножкой) остатки литейного производства.

Эти медные «грибы» когда-то заполняли отверстия в литейной форме — литники. Отверстия эти напоминали воронки: широкий раструб и узкий круглый в сечении канал, по которому расплавленный металл заливали в форму.

Когда жидкий металл застывал и отливка могла сохранять свою форму, на ней оставалось минимум два грибовидных нароста, повторяющих форму литников. Их обрубали у самого основания и опять пускали в переплавку. Эти находки неоспоримые доказательства местного производства каких-то крупных изделий из бронзы.

Есть основания предполагать, что оседлые поселения Прииссыккулья в те далекие времена были очагами не только металлургического, но и гончарного производства. Нам еще не удалось найти бесспорных свидетельств (каковыми, например, являются бракованные сосуды, керамические шлаки или остатки обжигательной печи), что на открытых нами поселениях трудились древние гончары, но об этом говорят технологическое единство производства и стандартизация форм керамики, найденной в кочевнических курганах и на оседлых поселениях. Они настолько схожи, что практически невозможно различить целые экземпляры сосудов, найденных на городище Сарыбулун и, например, в расположенных от него в 30 км могильниках Каракол и Чельпек.

На наш взгляд, наличие большого количества сосудов в курганных погребениях говорит не столько об оседлости и занятиях земледелием, сколько о тесных экономических связях скотоводов с близко расположенными поселениями, где было развито гончарное ремесло. Эта керамика не случайно имела сферическую форму с округлым дном. Такие сосуды явно были рассчитаны на подвижный, кочевой образ жизни их владельцев.

Шарообразная форма сосудов, как заметил А. Н. Бернштам, является самой прочной на сжатие, а значит — наиболее пригодной для транспортировки. К тому же, как мы знаем, кочевники-кыргызы успешно перевозили на большие расстояния даже очень хрупкие тонкостенные сосуды из фарфора и фаянса, упаковывая их в специальные футляры (чыныкап). Нам не известны подобные приспособления в культуре древних кочевников, но зато известны факты, когда целые экземпляры круглодонной керамики сакского времени находили за многие сотни километров от места ее производства. Так, расписанные красной краской сосуды обнаружены в высокогорных долинах Памиро-Алая, Кетмень-Тюбе и даже близ Бишкека.

В свете археологических данных, полученных при исследовании городища Сарыбулун, можно по-новому осветить вопросы, касающиеся экономики саков и усуней Прииссыккулья.

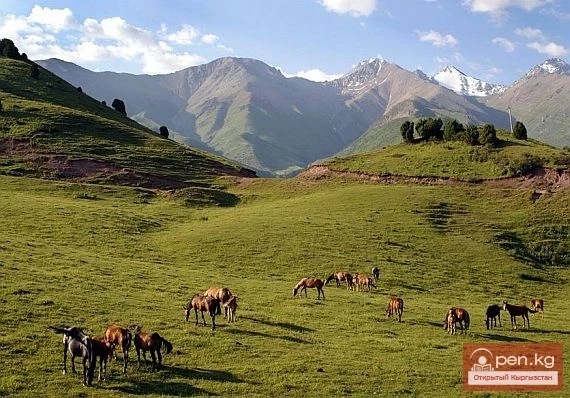

Письменные источники позволяют предположить, что климат Семиречья в I тыс. до н. э. мало чем отличался от современного. «Земли ровные и травянистые; страна слишком дождливая и холодная (с точки зрения уроженца Китая. —Авт.). На горах много хвойного леса». Климат и географическая среда Прииссыккулья и в наши дни больше благоприятствуют скотоводству. Лишь в восточной части есть хорошие условия для занятия земледелием.

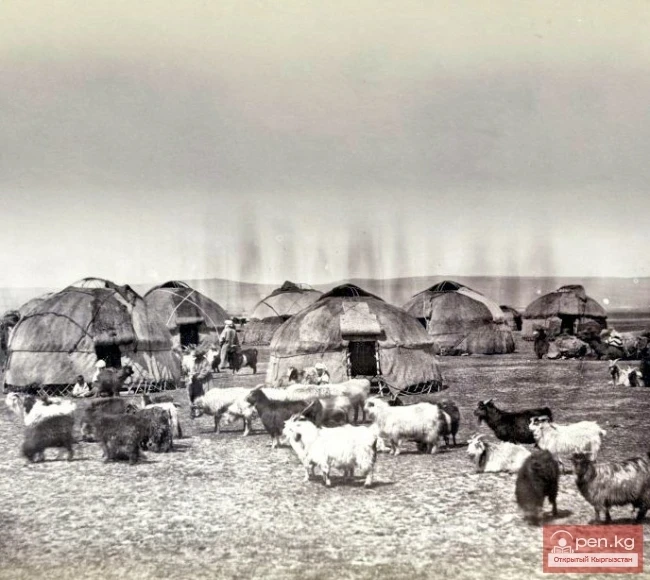

Скотоводство в условиях близости высокогорных пастбищ (джайлоо) от речных долин (кыштоо) с VIII—VII вв. до н.э. могло развиваться только как полукочевое со стационарным жильем на зимовках. Близ зимовок древние скотоводы засевали поля и огороды, разводили сады. Кроме зимовок появляются крупные поселения с металлургическим гончарным и другими ремеслами. Некоторые из них, например Чигу, обносятся крепостными стенами и становятся административно-политическими центрами. Такое хозяйство можно назвать комплексным скотоводческо-земледельческим при ведущей роли скотоводства. В усуньское время, по мнению казахского ученого К. А. Акишева, земледелие достигает таких успехов, что «каждая усуньская семья была обеспечена продуктами земледелия, главным образом мукой, зерном, а растительная пища всегда входила в рацион питания».

Действительность, документированная археологическими материалами, в значительной мере корректирует сведения письменных источников о хозяйстве древних скотоводов — оно было комплексным.

Скотоводческо-земледельческое хозяйство усуней