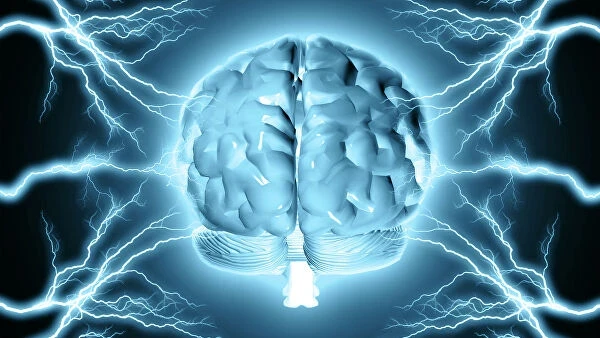

Возможен ли полноценный взгляд на мир, если наш мозг заключен в черепе? На этот вопрос отвечает нейробиолог Дейл Пёрвес, предлагая интересные размышления.

Представьте, что кто-то моет руки, и вода, стекающая в раковину, окрашивается в насыщенный красный цвет. Как вы это воспримете? Ваша интерпретация будет зависеть от обстоятельств и личного опыта. Если вы находитесь на заправочной станции после просмотра криминального сериала, вам может показаться, что это дело серийного убийцы. В то время как, если человек стоит у кухонной раковины, возможно, он просто порезался во время готовки. Если же вы наблюдаете это в художественной мастерской, вам известно, что это просто акриловая краска, которую трудно отмыть. Таким образом, ваша реакция зависит от множества факторов.

Наши действия в мире формируются на основе общего опыта человечества. Философ-биолог Якоб фон Икскюль (1864–1944) утверждал, что мы существуем в «умвельте» — эгоцентричном мире. На первый взгляд, всё может показаться простым: мы получаем сенсорные данные и принимаем решения. Однако на самом деле это не так просто. Во-первых, наши органы чувств фильтруют информацию, которую мы воспринимаем. Мы не способны видеть или слышать всё в окружающем нас мире. Например, человек не видит ультрафиолетовый свет, как это делают птицы, и не слышит инфразвук, как киты и слоны. Во-вторых, форма и размер нашего тела определяют наши возможности. Спортсмены-паркурщики могут удивлять своей ловкостью и решимостью, но они подвержены травмам, которые не страшны кошкам, выполняющим аналогичные трюки. Каждое живое существо имеет свои способы адаптации к окружающей среде, что также накладывает определенные ограничения.

Третьим ограничивающим фактором является изменчивость среды. Смена сезонов влияет на доступность пищи для животных. Например, в сезон дождей травы становится больше, что определяет, кто сможет ее поесть, и, следовательно, кто станет добычей. В конечном счете, каждому существу необходимо понять, как действовать в этом изменчивом мире, который не может быть полностью постигнут через наши органы чувств и физические возможности.

Но есть и четвертый аспект, о котором редко задумываются. Мы часто полагаем, что то, что мы видим (и слышим, и чувствуем), точно отражает реальность, и что другие воспринимают это так же, как и мы. Однако это далеко от истинны. Знаете ли вы, что базовые сенсорные данные не являются абсолютно точными? Они не отражают действительность в полной мере. Например, восприятие основных цветов зависит от освещения и оттенков окружающих объектов. Наши глаза не улавливают мир так, как он есть на самом деле, поскольку они не измеряют длину волн как спектрофотометр.

Дейл Пёрвес, профессор нейробиологии в Университете Дьюка в Северной Каролине, утверждает, что поскольку мы не можем видеть мир таким, каков он на самом деле, основная функция мозга заключается в том, чтобы помогать нам устанавливать связи, которые будут направлять наше поведение. По его мнению, «поиск смысла» является активным процессом, в котором мозг, опираясь на прошлый опыт, делает выводы, о которых мы даже не подозреваем, и создает целостное восприятие окружающего мира. Мозг использует усвоенные шаблоны и ожидания, чтобы компенсировать несовершенные ощущения и ограниченный опыт, стремясь предоставить нам наилучшее понимание мира.

Пёрвес — выдающийся ученый, который на протяжении своей карьеры менял направления исследований, стремясь глубже понять, как функционирует мозг, обращаясь к новым и неизведанным областям, вместо того чтобы следовать за модными тенденциями. Его карьера иллюстрирует мысли Виктора Франкла о том, что:

Успех и счастье нельзя преследовать; они должны приходить сами по себе, и это происходит лишь как побочный эффект преданности делу, которое важнее вас самих…

Если судить по наградам, успех действительно сопутствовал Пёрвесу. Он стал одним из немногих ученых, принятых в Национальную академию наук (в 1989 году) и в Национальную медицинскую академию (в 1996 году). Избрание в любую из этих академий считается одним из высших достижений для ученого в Соединенных Штатах. Если вам знакомо его имя, возможно, это связано с тем, что вы использовали его учебник по неврологии, который стал одним из самых популярных.

Несмотря на свои достижения, Пёрвесу понадобилось время и опыт, чтобы реализовать свою страсть к нейробиологии. Учаясь в Йельском университете, он сначала испытывал трудности с учебой, но затем нашел свое призвание в философии и собирался изучать медицину. Он интересовался наукой, но не знал, как стать ученым, и медицина казалась ему наиболее близкой к этому сфере. В 1960 году он поступил в Гарвардскую медицинскую школу, надеясь стать психиатром. На первом курсе он прослушал курс по нервной системе, который вели молодые нейробиологи, некоторые из которых впоследствии стали выдающимися учеными XX века, такие как Дэвид Поттер, Эд Фюршпан, Дэвид Хьюбел и Торстен Визель (последние двое получили Нобелевскую премию в 1981 году вместе с Роджером Сперри). Пёрвес получил диплом врача в 1964 году, но разочаровался в психиатрии. Он попытался переключиться на общую хирургию, но понял, что ему не хватает интереса, необходимого для успеха.

В 1965 году, когда война во Вьетнаме была в разгаре, Пёрвес получил возможность переосмыслить свои жизненные цели. Его призвали в армию, однако, как врач, он оказался в Корпусе мира и был направлен в Венесуэлу. Там он наткнулся на книгу «Механизм мозга» (1963) Дина Вулдриджа, которая обобщала знания, полученные им на первом курсе о нервной системе. Книга была написана для широкой аудитории и содержала актуальные сведения о мозге человека и животных, включая сравнение мозга с компьютерными технологиями того времени. Вернувшись в США, Пёрвес погрузился в нейробиологические исследования.

Я впервые ознакомился с работами Пёрвеса, когда учился в Университете Айдахо в начале 1990-х, изучая философию и интересуясь нейробиологией. Я искал лабораторию для проведения практического исследования под руководством профессора.

В нашей лаборатории мы исследовали маркеры иммунной системы двигательных нейронов в спинном мозге крыс, которые контролируют сокращения мышц ног. Мой научный руководитель, Марк ДеСантис, порекомендовал мне книгу Пёрвеса, когда я заметил, что в то время было мало курсов и серьезных книг по нейробиологии. Его книга «Тело и мозг: трофическая теория нейронных связей» (1988) оказалась для меня идеальной. Основной тезис заключался в том, что выживаемость нейронов и количество связей между ними зависят от целей. В отличие от статичной печатной платы компьютера, которая создается по шаблону, нейронные цепи формируются в процессе взаимодействия с объектами, такими как другие нейроны, органы или мышцы. Таким образом, по мере развития организма или эволюции вида нейронные цепи адаптируются соответственно. Почему это важно? Пёрвес доказал, что мозг — это не просто регулятор тела, но и система органов, находящаяся в динамической взаимосвязи с остальным телом, что зависит от его размера, формы и активности.

Один из примеров, который Пёрвес часто приводит, касается работы его научного кумира, Виктора Хамбургера. Хамбургер исследовал развитие центральной нервной системы в 1930-х годах, сначала в Чикагском университете, а затем в Вашингтонском университете в Сент-Луисе. Используя куриные эмбрионы и двигательные нейроны, он показал, что в развивающемся эмбрионе больше нейронов, чем во взрослой курице. Он предположил, что мышцы, на которые действуют эти нейроны, вырабатывают ограниченное количество питательных факторов, поддерживающих жизнь нейронов. Хамбургер доказал, что размер мишени определяет, сколько «пищи» доступно для нейронов. В ходе своих экспериментов он манипулировал эмбрионами цыплят и продемонстрировал, что зачаток конечности важен для выживания нейронов.

В 1970-80-х годах Пёрвес был молодым коллегой Хамбургера в Вашингтонском университете. Он исследовал выживаемость нейронов и формирование синапсов. Используя доказательства, полученные Хамбургером, Пёрвес проверял, сохраняется ли такая закономерность у других животных и зависит ли количество синапсов от конкуренции за питательные факторы.

Нейроны различаются по форме, размеру и сложности. Если вы видели типичное изображение нейрона, то знаете, что он напоминает дерево с корневыми отростками и длинной ветвью. Эта ветвь развивается в зависимости от обстоятельств. Дендриты принимают сигналы от других нейронов, а аксоны передают сигналы. Вместе со своим аспирантом Джеффом Лихтманом Пёрвес хотел выяснить, как меняется количество синапсов в процессе развития у разных видов животных. Они начали с простого нейронного соединения, где принимающий нейрон не имел дендритов, а аксон передающего нейрона образовывал синапсы на теле принимающего нейрона. Они извлекали группы нейронов, известные как «ганглии», и заполняли несколько нейронов специальным ферментом. Этот фермент окрашивался, позволяя увидеть нейрон под микроскопом и подсчитать его ответвления.

Концы ветвей представляют собой синаптические соединения. Сравнивая соединения у развивающихся крыс и у взрослых, ученые обнаружили, что нейроны сначала образуют множество синапсов. В молодом возрасте нейронные цепи могут казаться запутанными. Когда крысы становятся взрослыми, у нейронов формируется много синапсов, но только от одного нейрона цепь становится упорядоченной. Это происходит благодаря удалению лишних нейронов и соединений, а также созданию дополнительных связей от «правильного» нейрона. Как только нейроны находят подходящих партнеров, их взаимодействие может развиваться, образуя дополнительные синапсы.

Пёрвес и Лихтман подтвердили это открытие на более сложных наборах нейронов у других видов.

Как и художники, многие ученые проходят через разные этапы в своей карьере. Некоторые сосредотачиваются на одном вопросе, углубляясь в него, а другие меняют направления, как это делал Пёрвес. Его работа по трофической теории указала на необходимость использования молекулярных инструментов для визуализации развития синапсов, но он не увлекся этим. Его исследования были сосредоточены на нейронных цепях периферической нервной системы, которые легче визуализировать. Мозг, напротив, представляет собой более сложную структуру, и изучать его динамику было трудно.

В конце 1980-х и 1990-х годах внимание нейробиологов сосредоточилось на изучении мозга, особенно неокортекса — части, которая у приматов значительно увеличилась в размерах. Многие исследователи, вдохновленные работами лауреатов Нобелевской премии Хьюбела и Визеля, исследовали критические периоды в развитии зрительной части неокортекса. К этому времени Пёрвес достиг среднего возраста и столкнулся с вопросом: «Что делать дальше?» Его научная карьера подразумевала изучение всего, что интересно и важно, но ответ оказался не таким очевидным. Новый сотрудник, Энтони-Сэмюэль Ламантия, пришел в лабораторию в 1988 году. Пёрвес и Ламантия решили исследовать, как растет мозг.

Существует столько видов мозга, сколько и животных, и каждый из них прекрасен, поскольку отражает принцип «форма следует функции». Естественный отбор влияет на развитие каждого вида, формируя соответствующие размеры и формы тела и мозга в ответ на окружающую среду. Нейробиологи изучают анатомию решений, используя разные методы визуализации. Например, они могут наблюдать повторяющиеся паттерны нейронных связей, которые выглядят как пятна или полосы на коже животных.

Пёрвес стремился понять, как развиваются эти повторяющиеся паттерны. Он начал с изучения обонятельной луковицы мыши, расположенной за пределами неокортекса. У мышей есть несколько модулей, известных как «гломерулы». Обонятельные луковицы более доступны для экспериментов. Пёрвес и Ламантия разработали метод, который позволял обнажить луковицы у живых животных и окрасить гломерулы безвредным красителем. В процессе экспериментов они заметили, что мыши рождаются с неполным набором гломерул, и в процессе развития к ним добавляются новые. Это открытие было неожиданным, поскольку многие тогдашние теории утверждали, что развитие мозга — это процесс отбора полезных нейронных цепей. Теперь стало очевидно, что полезные нейронные цепи создаются, и, следовательно, опыт может влиять на их развитие. Вопрос заключался в том, были ли подобные изменения характерны и для других видов и областей мозга. В зрительной коре головного мозга макак-резусов, которые являются близкими родственниками человека, исследователи не могли наблюдать развитие модулей, как у мышей, но смогли подсчитать количество паттернов у молодых и взрослых обезьян. В отличие от гломерул у мышей, количество паттернов оставалось неизменным.

Это открытие не показалось Пёрвесу захватывающим. Он надеялся обнаружить нечто новое в развитии неокортекса у приматов. Однако он пришел к важному выводу, что большинство нейробиологов стремятся увидеть в модулях мозга фундаментальные элементы неокортекса, каждый из которых служит определенной цели. Например, один «бочонок» в сенсорной коре крысы отвечает за обработку сигналов, поступающих от одного уса. Пёрвес заметил, что повторяющиеся паттерны могут присутствовать в мозге одного вида, но отсутствовать у близкородственных видов. Более того, он обнаружил, что эти паттерны не обязательно связаны с функциями. Например, паттерны есть в зрительной коре человека и обезьяны, которая отвечает за цветовое зрение, но у ночных приматов с плохим цветовым зрением они также присутствуют. Таким образом, модули, похоже, не связаны с цветовым восприятием. Аналогично, у шиншилл, как и у крыс, есть «бочкообразная» кора, но у них отсутствуют движения усов.

Итак, почему же формируются эти модули? Пёрвес предположил, что повторяющиеся паттерны — это результат взаимодействия синаптических связей, которые находят друг друга и создают дополнительные связи в наиболее активных направлениях. Таким образом, повторяющиеся паттерны являются побочными продуктами активности нейронных связей и конкурирующих паттернов нейронной активности. Эти паттерны активности генерируются сенсорными сигналами от органов чувств — глаз, ушей, носа и кожи. Поэтому появление паттернов в мозге не обязательно указывает на их целевое назначение.

Мое первое знакомство с Пёрвесом состоялось в 1993 году, когда я проходил собеседование для аспирантуры после его перехода в Университет Дьюка. Я много читал о его работах и восхищался его независимым духом и стремлением заниматься важными вопросами. Во время собеседования я был очень нервным, но все же спросил о портретах на стенах его кабинета. На них были изображены ученые. Один из них — Джон Ньюпорт Лэнгли, британский физиолог XIX века, который сделал много для изучения нейромедиаторов и вдохновил Пёрвеса. Также был Виктор Хамбургер, который был важной фигурой в эмбриологии XX века и хорошим другом Пёрвеса. На другом портрете был Стивен Каффлер, известный нейробиолог, который обучал Пёрвеса в медицинской школе. Последний — Бернард Кац, лауреат Нобелевской премии, который изучал взаимодействие нейронов с мышцами. Пёрвес сотрудничал с ним в 1970-х и считал его образцом научного совершенства. В итоге я был принят в Университет Дьюка и через год переехал в Дарем, Северная Каролина, надеясь учиться у Пёрвеса или Ламантии.

Когда я перебрался в Университет Дьюка, Пёрвес собирался кардинально изменить направление своей работы, отказавшись от изучения мозга. Это казалось странным после стольких успехов в исследованиях нервной системы. Но он снова доверился своему инстинкту и переключился на изучение восприятия. У него возникло предчувствие, что исследование анатомии мозга и функций нейронных цепей не сможет объяснить, как мозг управляет поведением человека. Это предчувствие сформировалось во время его учебы по философии. Философ Джордж Беркли (1685–1753) заметил, что наши глазные яблоки воспринимают трехмерные объекты разного размера, а затем проецируют их на сетчатку в двух измерениях, что создает проблему обратной оптики. Это объясняет, почему так забавно сжимать пальцами фигуру человека, находящегося на расстоянии. Последствия этой проблемы серьезны: информация об объектах, поступающая в мозг, оказывается неопределенной.

В качестве решения проблемы обратной оптики ученый Герман фон Гельмгольц (1821–1894) предложил, что восприятие зависит от обучения на основе опыта. Мы учимся воспринимать объекты методом проб и ошибок. Например, поскольку у нас нет опыта общения с лилипутами, мы можем предположить, что крошечный человечек на рисунке находится далеко. Пёрвес использовал идею Гельмгольца, чтобы построить свою исследовательскую программу. С середины 1990-х годов он и его коллеги начали систематически анализировать различные визуальные иллюзии, связанные с яркостью, контрастностью, движением и геометрией. Они доказали, что наше восприятие — это конструкция, основанная на опыте, а не точное отражение реальности. Пример, приведенный в начале статьи о «красном», основан на его исследованиях цвета.

Пёрвес и его коллега Бо Лотто создали на экране компьютера два квадрата одного цвета на разных фонах. Из-за фона квадраты казались разного цвета. Участников эксперимента просили настроить оттенок, насыщенность и яркость квадратов так, чтобы они выглядели одинаково. Результаты каждого участника оценивались как показатель разницы между восприятием и реальностью. В конечном счете, Пёрвес пришел к выводу, что мозг функционирует на основе опыта. Мы формируем восприятие мира, основываясь на прошлых взаимодействиях с ним.

Это стало радикальным отходом от традиционного взгляда на то, что мозг извлекает характеристики из объектов и сенсорной информации для того, чтобы комбинировать их и управлять нашим поведением. Пёрвес аргументирует, что вместо выделения характеристик и их сочетания в мозге (например, красный + круглый = яблоко) мы формируем «умвельт», эгоцентричный мир, основанный на усвоенных ассоциациях между событием или характеристикой, контекстом и последствиями последующих действий. Наша способность к точному восприятию во многом зависит от прошлого опыта и усвоенных ассоциаций. Это подразумевает необходимость изучать окружающее пространство и объекты в нем, а также другие аспекты восприятия, которые развиваются через взаимодействие с окружающей средой. Это вполне разумно, поскольку окружающая среда постоянно меняется, и перед любым существом встают разные задачи. Не стоит ожидать, что ваш мозг будет оптимизирован для среды, в которой вы больше не находитесь. Также для вида было бы нелогично создавать мозг каждого поколения как чистый лист.

Выводы Пёрвеса ведут нас к более философскому вопросу: в какой мере «окружающая среда», которую пытается осознать мозг, действительно «существует» за пределами нашей головы? Существует ли реальная действительность? Пёрвес доказал, что даже если реальность существует, мы воспринимаем ее лишь частично, и универсального способа восприятия не существует. Например, не все люди видят одни и те же цвета одинаково. Это обусловлено двумя факторами: во-первых, цвет и его интерпретация зависят от окружающей среды, во-вторых, восприятие связано с личным опытом. Опыт формируется в зависимости от ваших взаимодействий с окружающей средой. Где вы живете: в море, на суше, в норах или в климатически контролируемом доме? Есть ли у вас зрение или вы слепы? Каковы ваши физиологические и анатомические возможности воспринимать и взаимодействовать с окружающим миром? Каков ваш предыдущий опыт? Ваше восприятие и интерпретация окружающего мира зависят от ответов на подобные вопросы.

В своих мемуарах Энни Диллард описывает, как ей попалась книга о зрении, в которой рассказывается о последствиях, когда слепые люди внезапно обретают зрение. Могут ли они увидеть мир так же, как мы, те, кто видит с рождения? Большинство из них не могут. В одном из примеров Диллард рассказывает о пациенте, который, ощупывая куб и сферу, правильно их называл. После операции, когда ему показывали те же предметы, не давая прикоснуться, он не понимал, что видит. В другом случае пациентка распознала свою мать на расстоянии, но не смогла понять взаимосвязь между размером и расстоянием из-за недостатка опыта. Подобные эксперименты показывают, насколько важен опыт для понимания мира.

В настоящее время у Пёрвеса достаточно исследований, чтобы продемонстрировать, как функционирует нервная система, или, как он сам осторожно формулирует, «как она, по-видимому, работает». Функция нервной системы заключается в создании, поддержании и изменении нейронных связей для управления адаптивным поведением — тем, которое способствует выживанию и размножению в мире, который сенсорные системы не могут точно отобразить. Удивительно, что принципы нейронной активности и изменения синаптических связей, управляющие развитием, также действуют в нашем постоянном восприятии изменяющегося мира. Мы полагаемся на свой индивидуальный опыт. Если мы воспринимаем события так, как и другие, это происходит благодаря схожести наших тел и общему опыту.

Недавно я спросил Пёрвеса, как он оценивает свой карьерный путь. Его ответ сильно отличался от моего понимания. Я думал, что он всегда задавался вопросом о том, как устроена нервная система, что и привело его к изучению таких масштабных тем, как трофическая теория, нейронные связи, организация мозга, восприятие и формирование реальности через опыт. Однако он ответил:

На самом деле я не вижу четкой сюжетной арки. Как вы знаете, в своей работе ученые часто руководствуются корыстными соображениями: например, какое направление исследований имеет больше шансов на грантовую поддержку или решает актуальные проблемы. Тема, которую вы упомянули, не была для меня приоритетной, хотя, оглядываясь назад, она кажется подходящей.

Значительные открытия Пёрвеса в области исследований стали результатом его уникального подхода к науке. В нейробиологии распространен путь, когда в начале карьеры исследователь определяет одну проблему и продолжает углубляться в неё, изучая все больше деталей. Затем он может освоить новую технологию, например, функциональную магнитно-резонансную томографию, и исследовать ту же проблему с её помощью. Другие исследователи применяют новый метод, собирают данные и лишь потом задаются вопросом, какую историю можно на основе этого рассказать. Пёрвес же формулирует важный и интересный вопрос, на который можно ответить «да» или «нет», а затем находит средства для получения ответа.

Таким образом, за его работой и подходом стоят глубокие размышления о значении открытий в контексте науки о мозге. Пёрвес всегда активно вовлечен в процесс. Лишь немногие исследователи могут похвастаться оригинальными и влиятельными работами в различных областях своей специализации. Дейл Пёрвес добился значительных успехов, от малых до крупных нейронных цепей, от телесного опыта до нового понимания функционирования мозга.