Судьбы двух ветвей эпической фольклористики различны: если манасоведение берет начало в прошлом веке, то изучение малого эпоса началось гораздо позже.

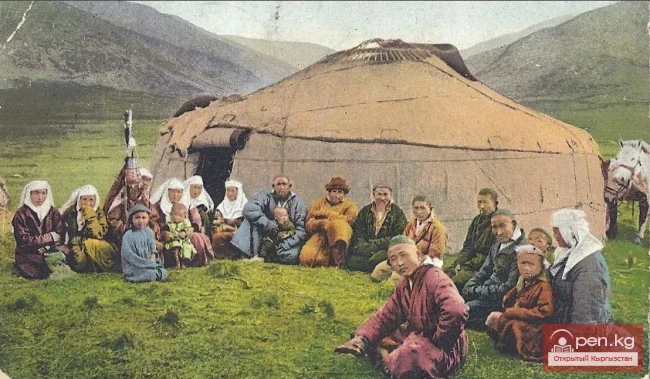

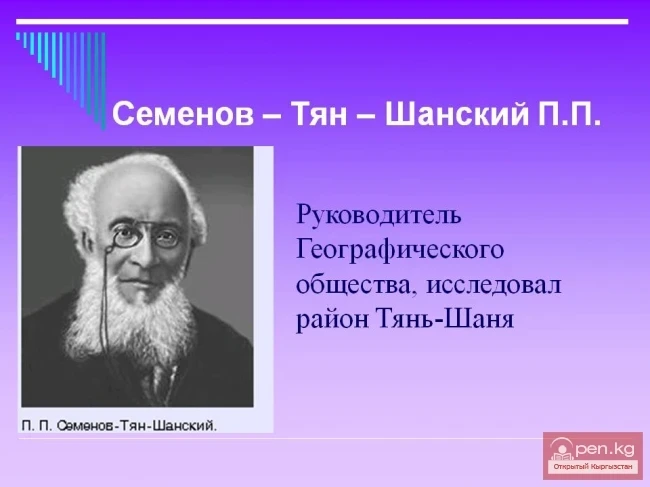

Первооткрывателями в собирании и изучении эпоса «Манас» были ученые-востоковеды, члены Русского географического общества Ч. Вали- ханов и В. Радлов, которые во второй половине XIX в. совершали длительные научные экспедиции в северную часть Кыргызстана.

Казахский ученый Чокан Валиханов в 1856 г. во время своего путешествия по Иссык-Кулю прослушал эпос «Манас» в исполнении одного сказителя (имя его неизвестно), записал в арабской графике большой эпизод под названием «Поминки по Кокетею» («Кекетейдун ашы») и затем опубликовал его в «Записках Русского географического общества» в прозаическом пересказе на русском языке.

Ч. Валиханов верно оценил исключительную роль и значение эпоса в традиционном наследии кыргызов. «Самое древнее и замечательное предание дикокаменных киргиз, нет сомнения, есть предание о своем происхождении..., — пишет ученый. — Любовь к старине и обилие преданий отличают народы кочевые монгольских тюркских племен от оседлых их собратий. Простота и естественность этих преданий делает их высокохудожественными в историческом отношении».

Несмотря на знакомство только с определенной частью эпоса, Ч. Валиханов сумел увидеть его уникальность: «’’Манас” — это энциклопедическое собрание всех сказок, повестей, преданий, географических, религиозных, умственных познаний и нравственных понятий народа в одно целое, приуроченное к одному времени, и все это сгруппировано около одного лица, богатыря Манаса» .

Здесь же автор отмечает исторический характер развития монументального эпоса: «’’Манас” — произведение целого народа, вырастившего плод, созревавший в продолжение многих лет, — народный эпос, нечто вроде степной Илиады. Следы позднейших добавлений и украшений видны в ней с очевидной ясностью: может быть, самое сложение ее из прозаического (джумока) в поэтическое — всеми чертами есть произведение позднейших времен. Трех ночей недостаточно, чтобы послушать “Манаса”, столько же нужно для “Манаса второго”, его сына».

С тех пор библиография «Манаса» в мире насчитывает более трех тысяч названий. Часть из них содержит сведения о музыкальном стиле эпоса.

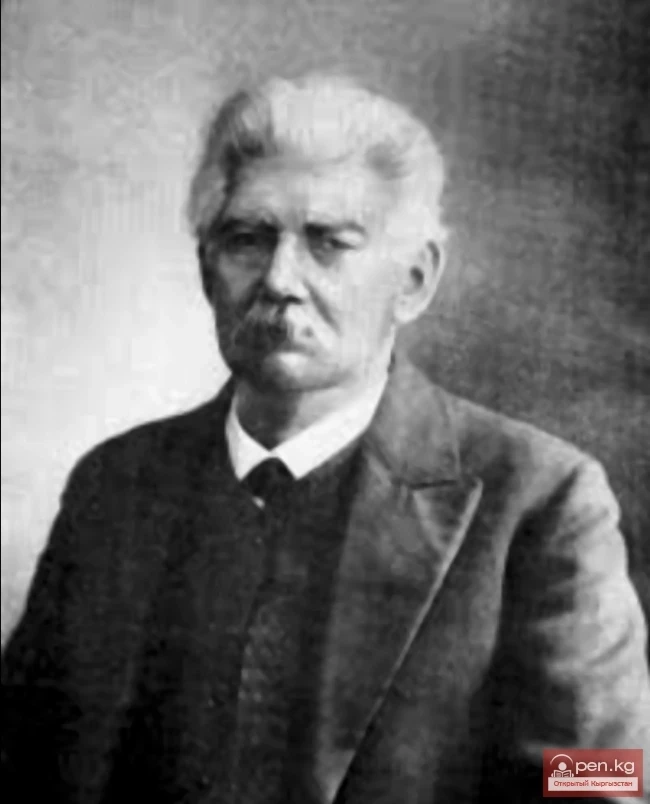

Академик Василий Радлов в 60-е годы прошлого столетия побывал в Чуйском и Иссык-Кульском регионах и записал отрывки из всех трех частей эпоса «Манас». Эти тексты были опубликованы в 1885 г. на кыргызском языке в русском алфавите и с переводом на немецкий язык — в Германии. В лейпцигском издании, вышедшем в 1884 г. под названием «Aus Sibirien», В. Радлов поместил нотный пример из восьми звуков, который свидетельствует о том, что ученый придавал большое значение музыкальной стороне кыргызского эпоса :

Ч. Валиханов и В. Радлов высоко оценили художественное значение эпоса «Манас» и сказительское мастерство кыргызских манасчы. Широкая популярность «Манаса» среди населения позволила В. Радлову констатировать: «Каждый киргиз знает часть этого эпоса». После аналитического сопоставления «Манаса» с древнегреческими эпосами «Одиссея» и «Илиада» Ч. Валиханов сравнил манасчы с аэдами и рапсодами.

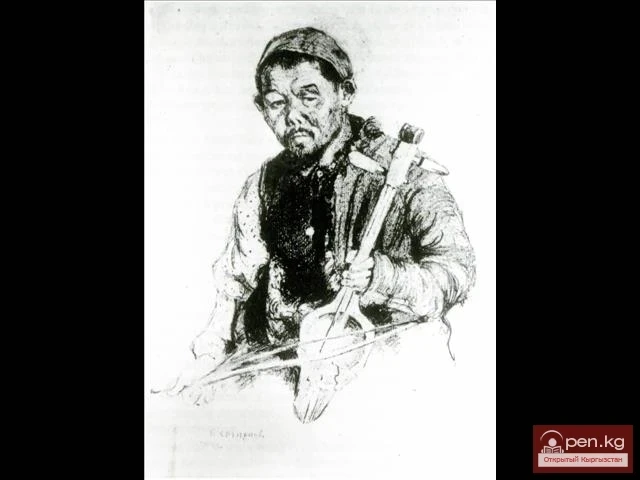

Основное внимание Ч. Валиханова и В. Радлова было обращено на лингвистически-литературное содержание эпоса. Однако они не могли не видеть, что сказитель — это главная фигура во всей системе эпического творчества. По законам устной импровизационной традиции «Манас» и манасчы — понятия неразделимые.

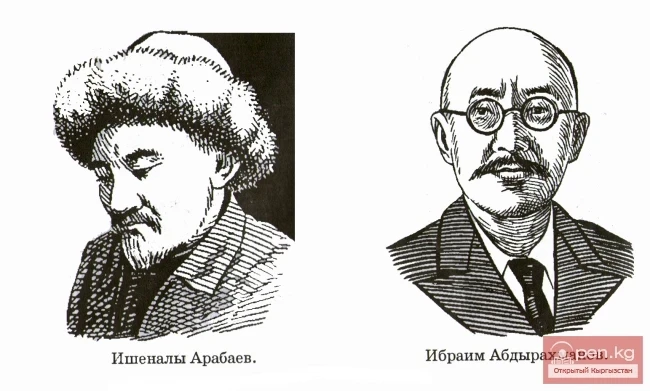

В XX в. значительно активизируется интерес к кыргызскому эпосу. Появляются новые энтузиасты его собирания и изучения. К ним относится Каим Мифтаков, один из первых советских собирателей кыргызского устного народно-поэтического творчества. В Кыргызстане начинают работать национальные кадры фольклористов. Большой вклад в дело собирания большого эпоса внес манасовед, этнограф и профессиональный исполнитель «Манаса» Ибраим Абдрахманов.

Нотная запись музыки кыргызского народного эпоса началась в послеоктябрьское время, вместе с активным собиранием и изучением фольклора во всех республиках СССР.

А. Затаевич, специально приглашенный с этой целью правительством Киргизской АССР, сделал по слуху восемь нотных записей фрагментов большого и малого эпоса . Пять из них — вокальные («Манас», «Семетей», «Шырдакбек», «Сары Солтон», «Жаныш-Байыш») и три — эпизоды малого эпоса в виде кюу для комуза («Чоц кошун», «Семетей куу», «Мендир- ман»).

В 1939 г. во всесоюзном издательстве «Музгиз» вышел нотный сборник «Киргизский музыкальный фольклор», подготовленный, при участии кыргызских филологов, сотрудниками Кабинета по изучению музыки народов СССР и лаборатории музыкальной акустики Московской консерватории. В этом сборнике, приуроченном к первой Декаде кыргызского искусства в Москве, были представлены два отрывка из первой части трилогии в версии Саякбая Каралаева. Расшифровка мелодий «Манаса» осуществлена работниками Кабинета В. Кривоносовым и Н. Бачинской на основе записей, произведенных усовершенствованным аппаратом Telefunken. Поэтический текст расшифрован У. Жакиевым, русский подстрочный перевод выполнен X. Карасаевым и отредактирован профессором К. Юдахиным.

Выпуском этого сборника положено начало научному подходу к записи и расшифровке музыки эпоса, так как была поставлена цель возможно более точного воспроизведения особенностей сказительского искусства манасчы в плане динамических оттенков, артикуляции, темпа исполнения, метроритмической и ладоинтонационной организации.

На основе своих записей фольклорист В. Кривоносов опубликовал в журнале «Советская музыка» (1939) статью «Напевы эпоса “Манас”», в которой дал характеристику мелодики эпоса и выделил наиболее типичные приемы музыкально-исполнительской интерпретации.

Новый этап записи и изучения музыки большого и малого эпосов связан с собирательской и исследовательской деятельностью В. Виноградова. Уже в первой своей статье, посвященной эпосу «Манас» , В. Виноградов поставил вопрос о серьезном изучении поэтического содержания и музыкального языка большого эпоса, определил статус сказителя, охарастеризовал основных героев эпоса и индивидуальную исполнительскую манеру двух ведущих современных манасчы — М. Мусулманкулова и С. Орозбакова. В то же время В. Виноградов не избежал общей ошибки в оценке варианта Сагымбая Орозбакова, явившейся следствием господства антирелигиозной догматики. Очевидно, по этой причине от Орозба¬кова не сделано ни одной фонозаписи, и его музыкальный стиль нам неизвестен.

В своем нотном сборнике «100 киргизских песен и наигрышей», изданном в 1956 г. в Москве, В. Виноградов поместил крупный, редко исполняемый и богатый в речитативно-интонационном отношении отрывок из большого эпоса под названием «Алмамбет», который был записан от сказителя и ученого-фольклориста Ибраима Абдрахманова.

В книге «Киргизская народная музыка», вышедшей в 1958 г. во Фрунзе, в статьях и выступлениях, посвященных кыргызскому народному эпосу, В. Виноградов постоянно расширял крут вопросов теории и истории большого и малого эпосов. На основе детального интонационного и ритмического анализа напевов и стихов «Манаса» он установил четыре вида кыргызского народного речитатива как единую и гибкую систему эпического мелодического стиля.

В книгу В. Виноградова «Музыкальное наследие Токтогула» (М., 1961) вошли два отрывка из дастанов «Курманбек» и «Сарынжи-Бекей», записанные от акына Алымкула Усенбаева. Записи краткие: из первого приведен лишь шестистрочный отрывок, а из второго — одиннадцатистрочный. Оба примера подтверждают практику исполнения произведений малого кыргызского эпоса с комузным сопровождением в стиле поэмного речитатива.

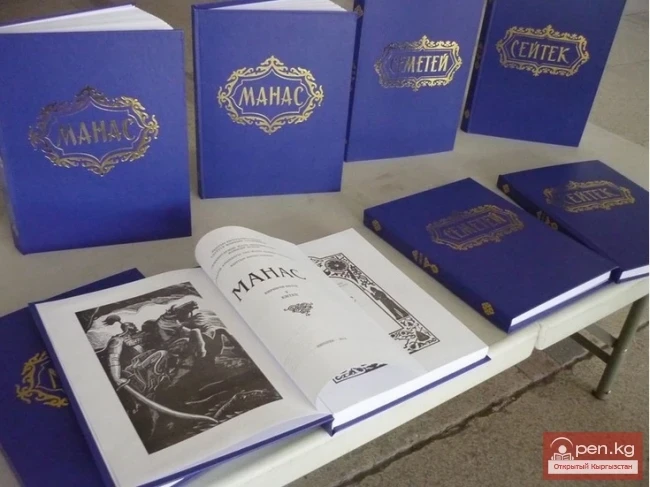

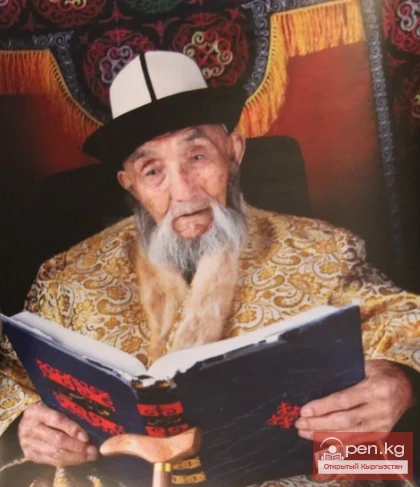

Эстафета изучения кыргызского народного эпоса перешла к следующему поколению его собирателей и исследователей. С 1957 г. в Национальной академии наук работает сектор манасоведения. В 1990 г. в столице Кыргызстана состоялся Всесоюзный симпозиум по проблемам комплексного изучения эпоса «Манас». Продолжается расшифровка музыки и слов большого и малого эпосов в исполнении различных манасчы и дастанчы. Для изучения используются фонозаписи, находящиеся в фонде Кыргызского радио, в Государственном архиве Кыргызской Республики, а также воспроизведенные на грампластинках. Производятся новые записи и расшифровки. Так, манасоведом-филологом НАН КР Ж. Орозобековой записан новый вариант первой части эпоса «Манас» в исполнении Шаабая Азизова.

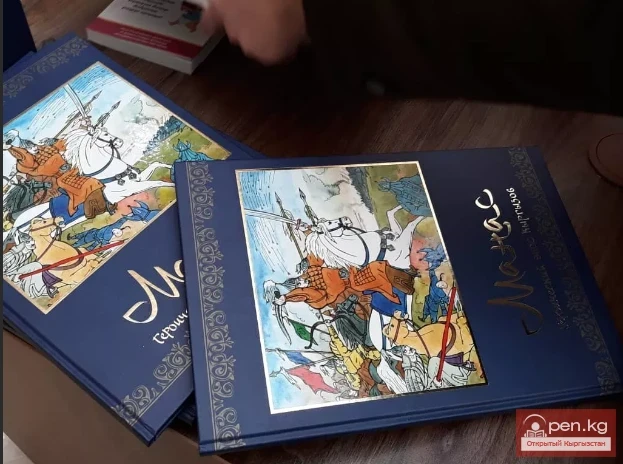

Изданные двухтомная энциклопедия «Манас» (Бишкек, 1995), трехтомник «Манас» на кыргызском и русском языках (М., 1884) и начатое многотомное издание эпоса «Манас» в варианте Саякбая Каралаева (Бишкек, 1995) содержат ряд статей о музыкальном стиле большого эпоса.