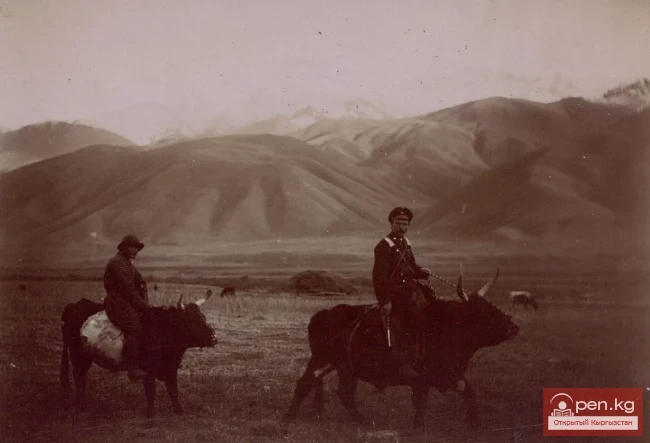

Экономика кыргызов в XVIII — начале XX века

Развитие внутренней торговли в Кыргызстане, особенно с начала XX века, способствовало оживленному товарообмену между кочевым и оседлым населением. Сравнительная малочисленность торгово-промышленного, даже земледельческого населения северной части Кыргызстана привела к тому, что скотоводы стали сбывать свои продукты в хлопководческие и промышленные районы юга. Скот и продукты скотоводства туда поставлялись через ярмарки или путем организации перегона через горные перевалы. Так в начале XX века в Кыргызстане зарождалось промышленное скотоводство. В Северном Кыргызстане в торговый оборот поступали и продукты земледелия. Большинство их сбывалось на месте, но определенная часть уходила и за пределы области. Значительная часть в производстве продуктов земледелия приходилась на долю кыргызов.

После 80-х годов XIX века в Ферганской долине расширились посевные площади под техническими культурами (прежде всего, под хлопчатником) и появилось промышленное население. Это обусловило рост потребности оседлого населения в продуктах питания, что повлияло на ускорение процесса оседания кыргызов и увеличение посевных площадей. Таким образом, торговля (особенно в начале XX века) дала сильный толчок к развитию внутреннего рынка в Кыргызстане. Однако следует сказать, что из-за «разделения» Кыргызстана между несколькими областями он оказался в составе двух региональных рынков — Ферганского и Семиреченского, центры которых находились вне территории Кыргызстана. Это обстоятельство затрудняло формирование внутреннего рынка.

В колониальный период мелкотоварное производство в Кыргызстане развивалось медленно.

Постепенно, с развитием капитализма, некоторые виды местных промыслов все более сокращались, часть их, например изготовление бытовых металлических и деревянных изделий, утратила свое былое значение. Теперь потребности кыргызов в этих товарах могли удовлетворяться заводскими изделиями, привозимыми из России. Тем не менее продолжали существовать многие виды домашнего промысла, которые были тесно связаны с кочевым и полукочевым бытом местного населения. Производимые изделия были здесь вне конкуренции с промышленными товарами из России. Поэтому с присоединением края к России наблюдалось даже некоторое развитие таких промыслов. Об этом свидетельствуют данные о количестве ремесленников в Кыргызстане.

С 80-90-х годов XIX века в городах и больших селениях Кыргызстана возникали мелкие предприятия, обрабатывавшие преимущественно сельскохозяйственное сырье. За 30 лет (1883-1913) количество их возросло со 165 до 569. Это были предприятия перерабатывающей, добывающей промышленности, крупные мельницы и т. д. В большинстве случаев они основывались на применении ручного труда. Для многих предприятий кустарной промышленности была характерна сезонность работы.

В начале XX века как в обрабатывающей, так и в добывающей промышленности появились сравнительно крупные капиталистические предприятия. Это было связано с проникновением российского и отчасти иностранного капитала. По своим технико-экономическим показателям они соответствовали капиталистическому предприятию фабрично-заводского типа в центре России. Это хлопкоочистительные заводы в селах Араван и Найман, пивзаводы, кожзаводы и несколько шерстомоек в Пишпеке, Пржевальске и Оше, а так-же крупные рудники по добыче каменного угля и нефтепромыслы на территории Кыргызстана.

Русское правительство стремилось к тому чтобы природные ресурсы края использовали преимущественно русские капиталисты. Тем не менее, некоторые иностранцы-предприниматели и акционеры все же проникали в Туркестан. Обычно это осуществлялось посредством участия иностранного капитала в составе акционерных обществ, созданных в России, или в составе обществ, большинством членов которых были российские подданные. Таким образом, в начале XX века в крае стали активно действовать такие фирмы, как «Правление Андреевского торгово-промышленного товарищества», «Товарищество мануфактур Людвиг Рабенек», Ферганское нефте-горнопромышленное акционерное общество «Чимион», Акционерное общество «Кызыл-Кия» и ряд других.

В 1913 году на территории Кыргызстана находились 32 предприятия различных отраслей: семь каменноугольных копей (занято около 1 тыс. рабочих), два нефтепромысла, два хлопкоочистительных завода, семь шерстомоек, два маслобойных завода, два пивоваренных завода, пять вальцовых мельниц и несколько других предприятий. Из них наиболее крупными были шерстомоечные заводы в Токмаке (100 рабочих) и в Пишпекском уезде (235 рабочих), пивоваренный завод в Оше (84 рабочих), две угольные шахты: в Кызыл-Кии (598 рабочих) и в Сулюкте (207 рабочих).

Если в целом в Туркестанском крае по своим размерам и технико-экономическим показателям доминирующей была обрабатывающая промышленность, то на территории Кыргызстана — горная. Капиталы большинства действовавших в Кыргызстане акционерных обществ (а их здесь было более 10 и обороты их составляли около 10 млн рублей) были вложены в горное дело. На его долю приходилось 50% продукции и 59% рабочих.

Кыргызы некоторое время выплачивали царским властям такие же налоги, как и Кокандскому ханству. Позднее, в соответствии с местными условиями, были выработаны новые механизмы налогообложения. Согласно принятым нормам, занимающиеся кочевым скотоводством кыргызы выплачивали с каждой юрты 2 рубля 75 копеек налога. Так как земля считалась государственным достоянием, за каждую выпасаемую овцу необходимо было платить 3 копейки, за лошадь — 30 копеек, за верблюда — 50 копеек налога. С 1882 года ставка налога повышалась и во время первой мировой войны достигла 15 рублей.

Оседлое население облагалось двумя видами налога. С зерновых площадей взимался харадж, с садовых и овощных — танап. Танап — мера площади, харадж составлял одну десятую урожая и выплачивался натурой. В 1886 году поря¬док взимания танапа был немного изменен. Этот вид налога стал называться оброком и должен был выплачиваться со всей пахотной земли, независимо от того, возделывалась она или нет. Помимо установленных царским правительством налогов местные баи-манапы, опираясь на традиционное патриархально-феодальное право, взимали с простых людей дополнительные подати и выплаты: за выпас скота — чеп ооз, для чествования манапов — чыгым, натурой со скота и зерна — журтчулук, на прокорм — союш, за прогон скота через свою территорию — туяк пул, на свадьбы и поминки — кошумча и др. Служители религии имели свою систему податей. Коррупция в среде местных чиновников стала обыденным явлением.

Читайте также:

Программа управления туристической местностью

Проект «Инициатива USAID по развитию бизнеса» (BGI), в рамках компонента по развитию туризма,...

Добаев Кыргызбай Душенбекович

Добаев Кыргызбай Душенбекович (1954), доктор педагогических наук (2000) Кыргыз. Родился в с....

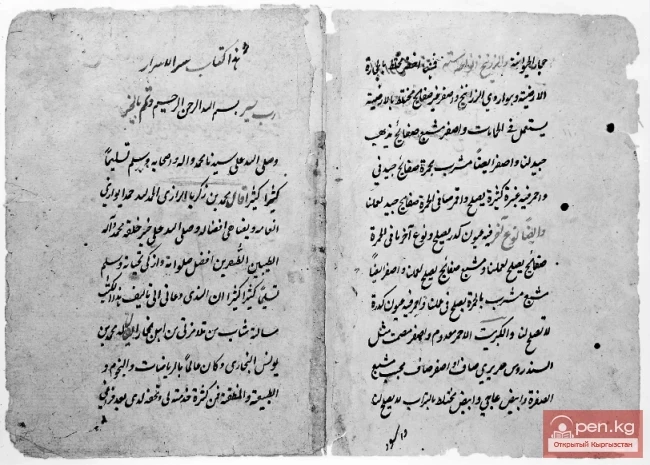

Кыргызский вакф XIX века

Кыргызский вакф Так называемый кыргызский вакф XIX века - явление не исключительное, хотя и...

Карымшаков Ракым Карымшакович

Карымшаков Ракым Карымшакович (1936), доктор физико- математических наук (1995), профессор (2001)...

Виды высших растений, выведенные из «Красной книги» Кыргызстана (1985)

Виды высших растений, выведенные из «Красной книги» Кыргызстана (1985) Татаал тузулуштуу...

Виды насекомых, занесённые в 2004 IUCN RLTS, не включаемые в Красную книгу Кыргызстана

Виды насекомых, занесённые в 2004 IUCN RLTS, не включаемые в Красную книгу Кыргызстана 1....

Уклонение вакф-учредителей от уплаты налогов

Вакфные докумены Несомненно, вакф медресе Алымбека - одно из самых крупных земледельческих...

Жоробеков Жолборс

Жоробеков Жолборс (1948), докторполитических наук (1997) Кыргыз. Родился в с. Джал Наукатского...

Медресе «Алымбек-чек» в г. Оше Ферганской области

Вакфные права медресе «Алымбек-чек» Согласно архивным документам, медресе было построено из...

В Бишкеке состоится концерт Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Л.Зыкиной

В Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова 18 ноября состоится концерт...

Аширбаев Токтосун (1948), доктор филологических наук

Аширбаев Токтосун (1948), доктор филологических наук (2001). Кыргыз. Родился в селе Ана-Кызыл...

Поэт Совет Урмамбетов

Поэт С. Урмамбетов родился 12.03.1934 г. в с. Тору-Айгыр Иссык-Кульского района Иссык-Кульской...

Актанов Тойчу Кулунтай уулу (1910-1942)

Актанов Тойчу Кулунтай уулу (1910-1942) -представитель первого поколения кыргызских советских...

Прозаик, журналист Джапар Саатов

Прозаик, журналист Дж. Саатов родился 15. 02. 1930 г. в с. Алчалуу Чуйского района Киргизской ССР...

Поэт, критик, литературовед Омор Сооронов

Поэт, критик, литературовед О. Сооронов родился в с. Гологон Базар-Курганского района Ошской...

95-летие Турдакуна Усубалиева. Открытие книжной выставки в Нацбиблиотеке

С 14 октября 2014 года в зале редких и особо ценных изданий Национальной библиотеки Кыргызской...

Поэт Абдравит Бердибаев

Поэт А. Бердибаев родился 9. 1916—24. 06. 1980 г.г. в с. Малтабар Московского района Киргизской...

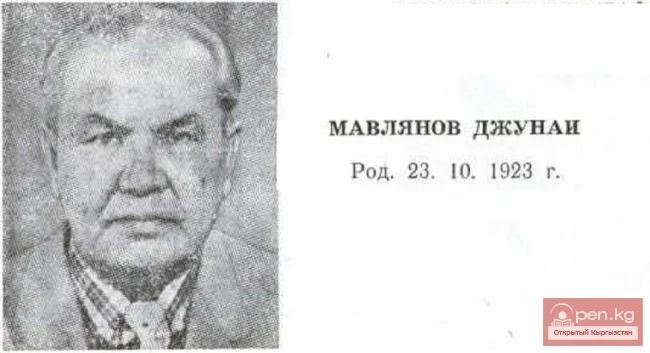

Прозаик, поэт Джунай Мавлянов

Прозаик, поэт Дж. Мавлянов родился в с. Ренджит (ныне с. Кош-Тюбе) Джанги-Джольского района Ошской...

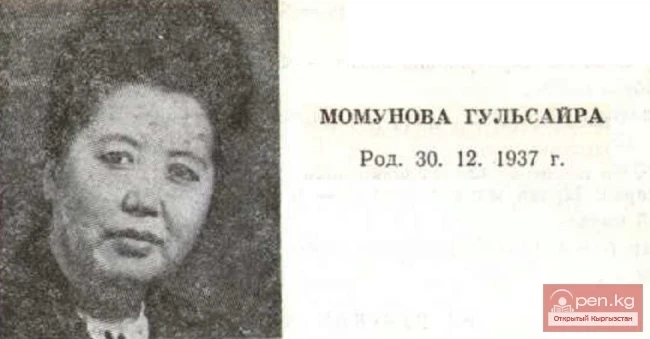

Поэт Гульсайра Момунова

Поэт Г. Момунова родилась в с. Кен-Арал Ленинпольского района Таласской области в семье...

Поэт, прозаик Анатан Омурканов

Поэт, прозаик А. Омурканов родился 2. 06. 1945 г. в с. Чеш-Дюбе Манасского района Таласской...

Вакф - одна из оригинальных форм землевладения

Рассматривая документы по вакфу медресе Алымбека, трудно не согласиться с тем, что учредителями...

Прозаик Качкынбай (КЫРГЫЗБАЙ) Осмоналиев

Прозаик К. Осмоналиев родился 5. 03. 1929 г. в с. Чаек Джумгальского района Нарынской области в...

Поэт, прозаик, переводчик Толеген Козубеков

Поэт, прозаик, переводчик Т. Козубеков родился 10. 02. 1937 г. в с. Кызыл- Джар Ленинпольского...

Поэт Тенти Адышева

Поэт Т. Адышева родилась 1920— 19. 04. 1984 гг. в с. Кюн-Чыгыш Тонского района Иссык-Кульской...

Поэт Субайылда Абдыкадырова

Поэт С. Абдыкадырова родилась в с. Сары-Булак Калининского района Киргизской ССР в семье...

Международная конференция «Современные медиа: вызовы и риски» в столице Кыргызстана

25 ноября в Бишкеке в 9 часов 30 минут в Кыргызско-Российском Славянском университете им. Б.Н....

Поэт, прозаик Медетбек Сейталиев

Поэт, прозаик М. Сейталиев родился в с. Уч-Эмчек Таласского района Таласской области в семье...

Поэт Суюнбай Эралиев

Поэт С. Эралиев родился 15. 10. 1921 г. в с. Уч-Эмчек (ныне — Таласский район Таласской области) в...

Поэт, сказитель-манасчи Уркаш Мамбеталиев

Поэт, сказитель-манасчи У. Мамбеталиев родился 8. 03. 1934 г. в с. Талды- Суу Тюпского района...

Концерт русского народного ансамбля «Россия» им. Л. Зыкиной(г.Москва)

18 ноября 2014 года в 18-30часов в Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова...

Поэт Абдылда Белеков

Поэт А. Белеков родился 1. 02. 1928 г. в с. Корумду Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области...

Саламатов Жолдон

Саламатов Жолдон (1932), доктор физико- математических наук (1995), профессор (1993) Кыргыз....

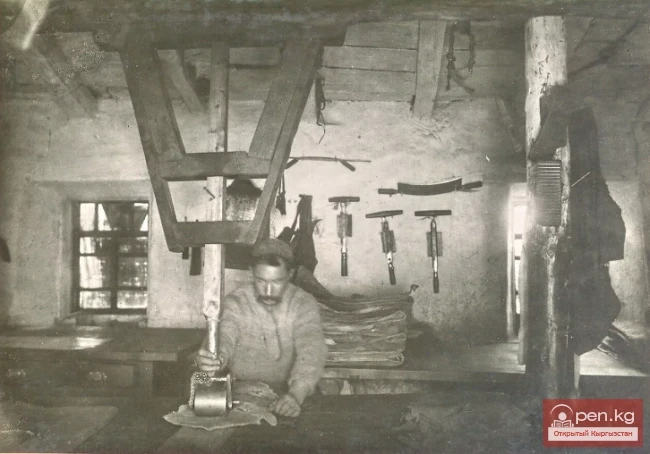

Ведомости кожевенного завода города Пишпека. Документ №10 (ноябрь 1886 г.)

ВЕДОМОСТЬ О КОЖЕВЕННОМ ЗАВОДЕ г.ПИШПЕКА, НАПРАВЛЕННАЯ НАЧАЛЬНИКОМ ТОКМАКСКОГО УЕЗДА ВОЕННОМУ...

Поэт Мариям Буларкиева

Поэт М. Буларкиева родилась в с. Козучак Таласского района Таласской области в семье колхозника. В...

Сохранение вакфа Алымбека после падения Кокандского ханства

Попытки обойти законодательство по расширению вакфа Обращение недвижимого имущества в вакф, как...

Прозаик, критик Даирбек Казакбаев

Прозаик, критик Д. Казакбаев родился 20. 06. 1940 г. в с. Джаны-Талап Ак-Талинского района...

Поэт Акбар Токтакунов

Поэт А. Токтакунов родился в с. Чым-Коргон Кеминского района Киргизской ССР в семье...

Вакф медресе Алымбека

Мутавалий вакфа Итак, из названных документов видно, что Алымбек, проведя магистральный канал,...

Критик, литературовед Абдылдаджан Акматалиев

Критик, литературовед А. Акматалиев родился 15. 01. 1956 г в г. Нарыве Нарынской области в семье...

Поэт Джолдошбай Абдыкалыков

Поэт Дж Абдыкалыков родился 21. 05. 1935 г. в с. Таштак Иссык-Кульского района Иссык-Кульской...

Поэт Мукамбеткалый Турсуналиев (М. Буранаев)

Поэт М. Турсуналиев родился 11. 01. 1926 г. в с. Алчалуу Чуйского района Киргизской ССР в семье...

Поэт Медербек Акимкоджоев

Поэт М. Акимкоджоев родился в с. Базартурук Джумгальского района Нарынской области в семье...

Поэт Джумакан Тынымсеитова

Поэт Дж. Тынымсеитова родилась 11. 1929—29. 07. 1975 гг. в с. Он-Арча нынешнего Тянь-Шаньского...

Поэт, прозаик Абдрасул Кылычев

Поэт, прозаик А. Кылычев родился в с. Орто-Сай близ г. Нарына Киргизской ССР в семье крестьянина....

Чоротегин (Чороев) Тынчтыкбек Кадырмамбетович

Чоротегин (Чороев) Тынчтыкбек Кадырмамбетович (1959), доктор исторических наук (1998), профессор...

Акын-импровизатор Токтоналы Шабданбаев

Акын-импровизатор Т. Шабданбаев родился 15. 08. 1896—18. 02. 1978 гг. в с. Джайилма (ныне —...

Фауна Чуйской долины

Фауна Чуйской долины входит в состав Западно-Тенир-Тооского зоогеографического района. Здесь по...