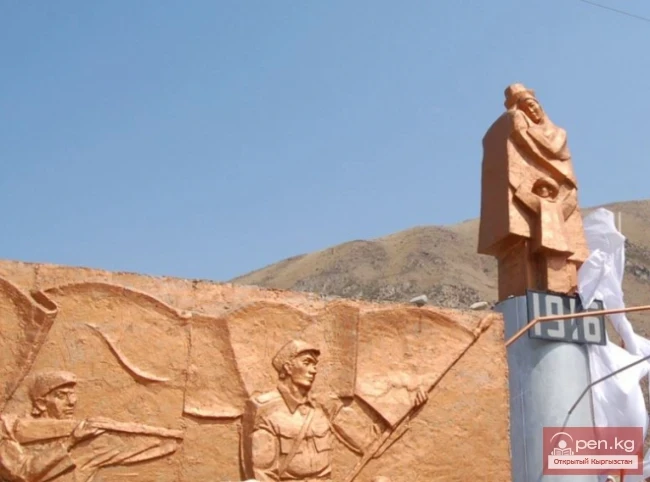

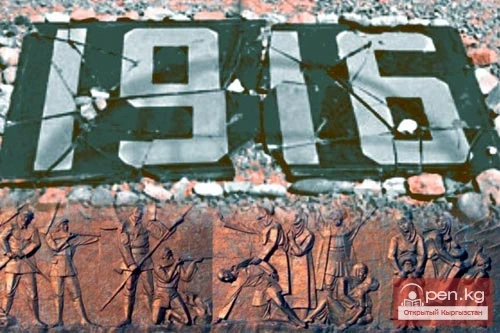

Восстание 1916 г. на юге Киргизии

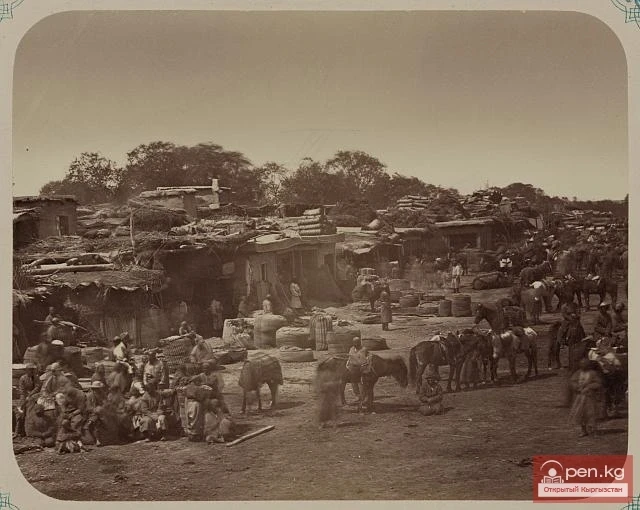

Глубокое недовольство царским правительством, его антинародной внешней и внутренней политикой проявилось, в частности, в стихийных антивоенных выступлениях в Центральной России и на среднеазиатских окраинах страны сразу же после первых мобилизаций запасных солдат. В их длинном ряду — и выступление 21—22 июля 1914 г. на Андижанском сборном пункте призванных в армию крестьян и горожан, у которых дома оставались необеспеченные семьи и несжатый урожай. Среди активных участников антивоенных выступлений в Андижане власти особо отмечали мобилизованных из поселков южной части Киргизии, призванных в Джалал-Абадском и Кугартском участках.

В августе 1914 и осенью 1915 г. бастовали сулюктинские горняки, хотя это грозило им отправкой на фронт, недовольство зрело и среди рабочих Ошского хлопкоочистительного завода, где работали преимущественно узбеки и киргизы.

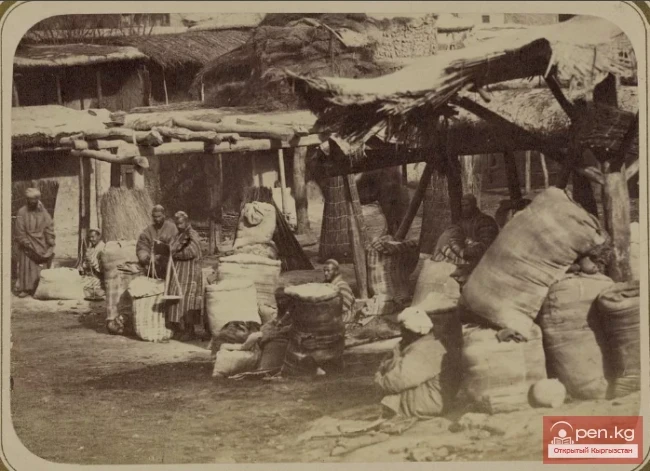

Положение трудящихся сельчан и горожан значительно ухудшалось с каждым месяцем войны в связи с нараставшей хозяйственной разрухой, денежной инфляцией, острой нехваткой и дороговизной продуктов и товаров первой необходимости. На их спекуляции баснословно наживались торговцы, кулаки и баи, грели руки и чиновники из уездно-городских органов власти, ведавшие продовольственным делом. Трудовое коренное население Оша и уезда, как и всего Туркестанского края, особенно страдало от непомерно тяжелого налогового гнета. Царизм, всегда опасавшийся введения воинской повинности для «инородцев» (так презрительно именовали чиновники коренное население Средней Азии и Казахстана), ввел взамен нее дополнительный военный налог. Это резко ухудшило состояние хозяйства дехкан и городских ремесленников из трудовой части местного киргизского, узбекского и таджикского населения в Ошском и соседних уездах на юге Киргизии. Военный налог, введенный с 1 января 1915 г. на последующее трехлетие, взимался в размере 21% дополнительно с государственных налогов, с городских недвижимых имуществ и промыслового, поземельной государственной подати, государственной оброчной подати и кибиточного сбора. Опутанные долгами у ростовщиков и комиссионеров текстильных фирм, хлопкоробы из Джалал-Абадской волости Андижанского уезда и соседних волостей Ошского и других уездов, выражали недовольство установленными властями низкими ценами на хлопок, которые, как писали джалалабадцы в жалобе туркестанскому генерал-губернатору, не оправдывают даже расходы на обработку хлопковых полей. И это в то время, когда на железные и медные изделия, мануфактуру, чай и другие фабрично-заводские товары и продукты цены баснословно возрастали. Общинники-скотоводы Гульчинско-Алайского района также возмущались низкими ценами на скот и лошадей, которые закупались у них представителями военного ведомства.

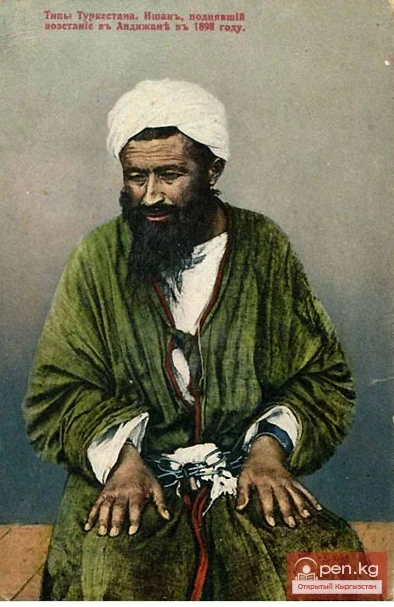

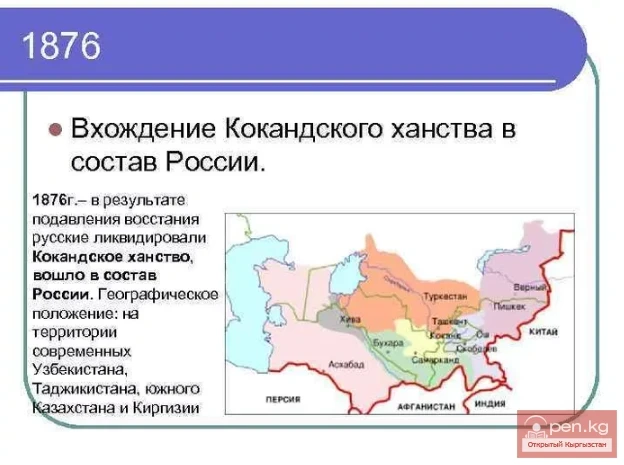

Чашу народного терпения переполнил царский указ от 25 июня 1916 г. о наборе «туземцев» на военно-тыловые работы и последовавшие затем инструкции о предоставлении льгот от него представителям низовой администрации, почетным гражданам, духовенству, учащимся медресе и другим эксплуататорским элементам, которые либо освобождались от мобилизации, либо могли выставить себе замену.

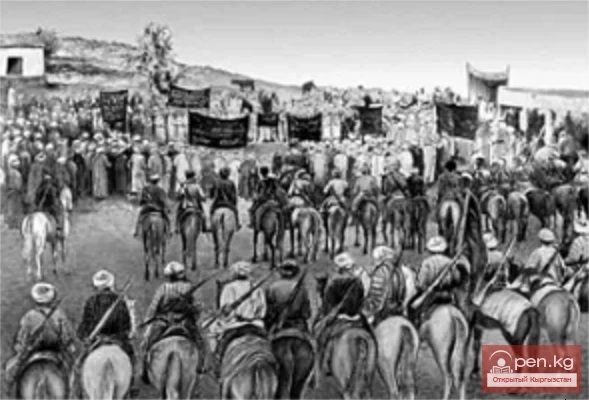

Как вспоминал старожил Оша Розахун Ахмедалы, местных трудящихся — жителей его старогородской части, киргизских кишлаков и аилов особенно возмущало, что «богачи и баи, муллы своих сыновей в списки (мобилизуемых.— авт.) не включали, а если попадали в список сыновья богатых, то они или откупались, или покупали бедняка, или заставляли батрака посылать своего сына вместо хозяина». Широкое недовольство народов Средней Азии и Казахстана усилением национально-колониального и социального гнета вылилось в широкомасштабное восстание 1916 г. Началось оно 4 июля в г. Ходженте Самаркандской области, а 8 июля уже пе- рекинулось в Ферганскую область, все уезды которой к 2 июля были охвачены пламенем народного восстания. Причем в Ошском уезде властями отмечались два крупных очага волнений.

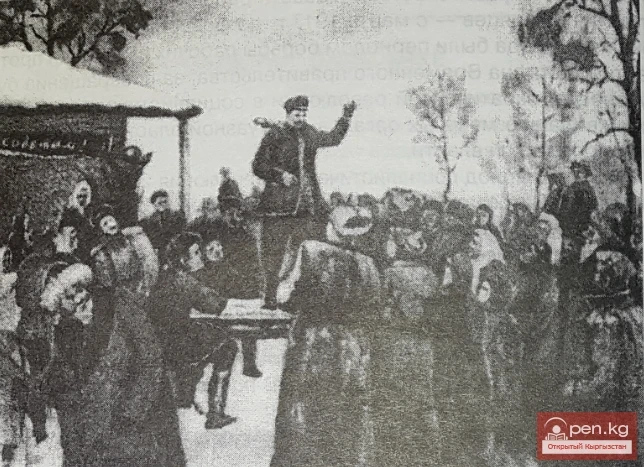

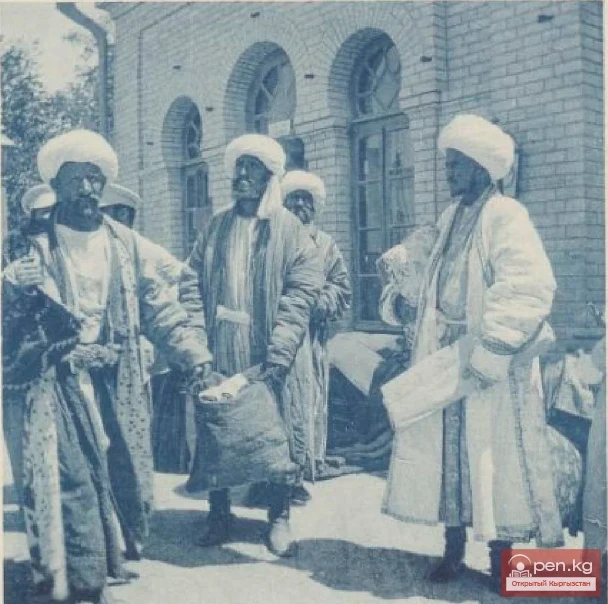

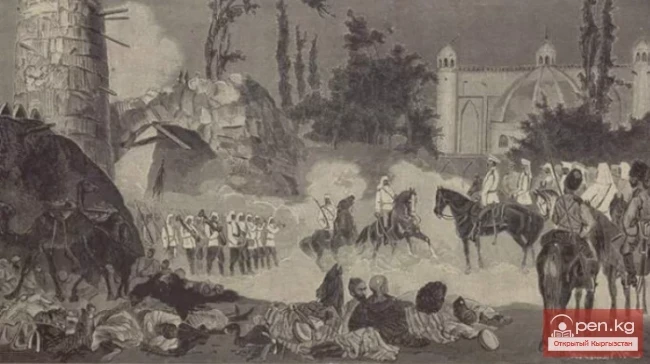

В начале июля народные волнения всколыхнули и уездный центр — г. Ош. Здесь у подножья Сулейман- горы собралась десятитысячная масса жителей старого («туземного») города, соседних кишлаков и аилов. Городская и сельская беднота — ремесленники, мардикеры, чайрикеры гневно протестовали против царского указа о принудительной мобилизации коренного мужского населения с 19 до 43 лет на военно-тыловые работы. В ответ на «отеческое» обращение уездного начальника, прибывшего сюда в окружении полицейских приставов и других чиновников, раздавались протестующие выкрики: «Сыновей не дадим!», «Воевать не будем!». А когда аксакалы, муллы и баи заодно с уездно-городскими чиновниками стали увещевать собравшихся и призывать добровольно подчиниться указу ак-падыша («белому царю»), в сторону уездного начальника со свитой и прислужниками полетели камни, кирпичи и палки, что и заставило их поспешно скрыться под защиту солдатских штыков. Зато правдивые слова выступавших затем безымянных народных агитаторов находили, как вспоминали участники этого стихийного собрания Т. Раимходжаев и К. Мирзаев, живой отклик среди узбекской и киргизской бедноты. А говорили они, что царские чиновники и поддерживавшие их волостные, сельские и аильные старшины, городские аксакалы, баи и муллы сообща угнетают местный трудовой люд, друзьями которого являются русские трудовые переселенцы. Только срочно вызванная властями карательная часть силой разогнала «бунтовщиков», арестовав наиболее активных из них.

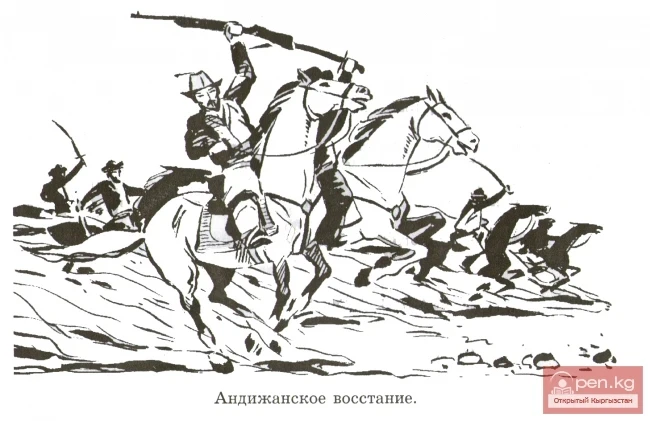

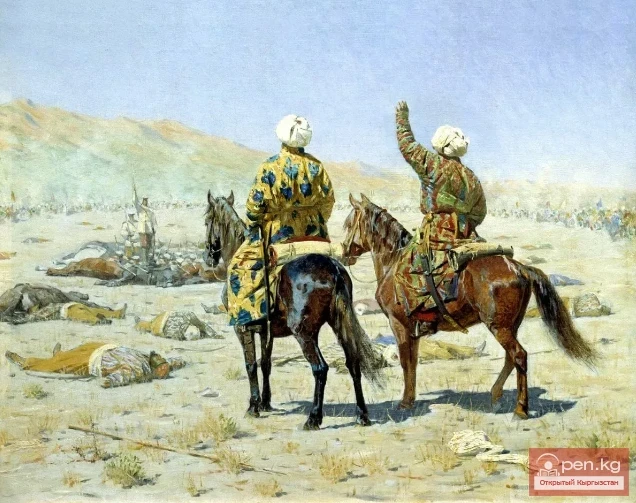

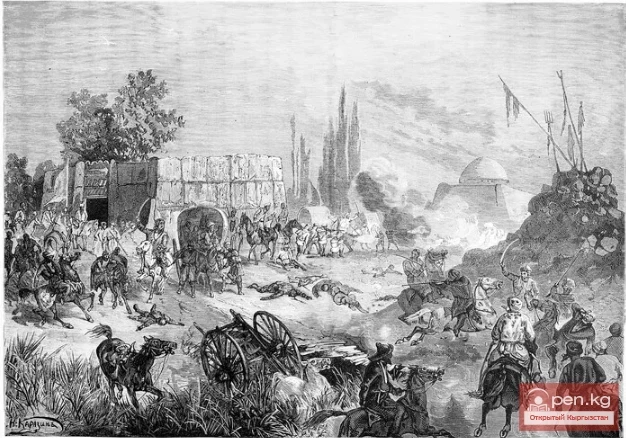

Вскоре массовые волнения вспыхнули в ряде кишлаков и аилов в уезде. Особенно острый характер носили волнения, начавшиеся 10—14 июля в Булак-Башинской волости. Восставшие дехкане сел Ходжеват и Чокар на бывшем почтовом тракте из Оша в Андижан группами в 50—200 человек нападали на волостного управителя, сельских старшин и пятидесятников, требуя выдачи списков. Повстанцы громили канцелярии, дома и имущество сельской администрации. Найденные списки мобилизуемых, а также поземельные и долговые документы уничтожали. Расправляясь с ненавистными народу царскими прислужниками из феодально-байской среды, они, однако, как признавали даже царские власти, не причиняли вреда их семьям. В равной мере нигде не пострадали трудовые русские горожане или крестьяне-переселенцы. Все это свидетельствует о том, что национально-освободительное по характеру восстание 1916 г. на юге Киргизии принимало в ряде районов классовую антифеодальную направленность.

Убоясь справедливого возмездия трудящихся, представители низового звена местной («туземной») администрации в страхе бежали в Ош под защиту своих покровителей— царских властей.

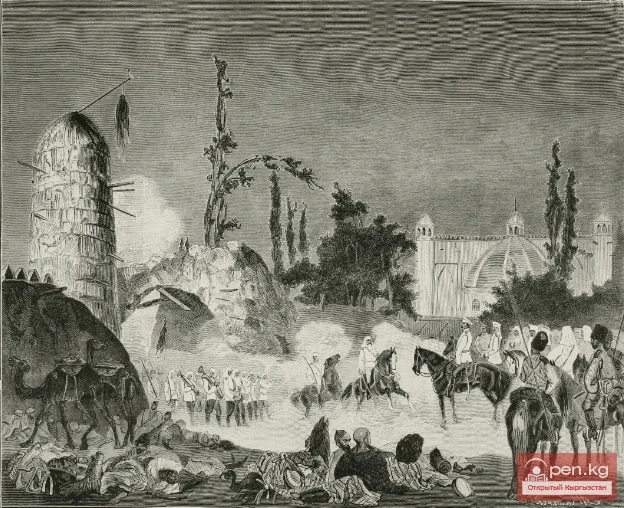

Вслед за первыми волнениями в Оше и Булак-Башинской волости, жестоко подавленными властями, последовали выступления дехкан в Яссинской, Гульчинской, Алайской, Наукатской и Куршабской волостях Ошского уезда, острие их также было направлено не только против царских колонизаторов, но и эксплуататорской феодально-байской верхушки. Баи и манапы, опасаясь народного гнева, посылали доверенных к уездному начальнику в Ош с просьбами прислать солдат и казаков. Так поступили, в частности, и имущие верхи населения Узгена и Узгенской волости. Часть повстанцев, обычно вооруженных холодным оружием, не выдержав схватки с превосходящими силами карателей, вынуждена была скрываться в труднодоступных горных местностях Алая. По слухам, сильно беспокоившим уездные власти; где- то в окрестностях Гульчинского укрепления у повстанцев был склад огнестрельного оружия.

К осени разрозненные очаги восстания были повсеместно подавлены на юге Киргизии, многие из восставших подверглись жестоким репрессиям, были арестованы и судимы или, ожидая неправедного суда, томились в Ошской тюрьме. Тяжелая участь ожидала и повстанцев, взятых на военно-тыловые работы или вынужденных бежать за рубеж.

Как уже отмечалось, в целом восстание 1916 г. на юге Киргизии носило характер национально-освободительного, антиколониального и антивоенного движения, в ряде моментов — антифеодального. Попытки некоторой реакционной части феодально-байских кругов и мусульманского духовенства придать ему антирусский характер явно не имели успеха.