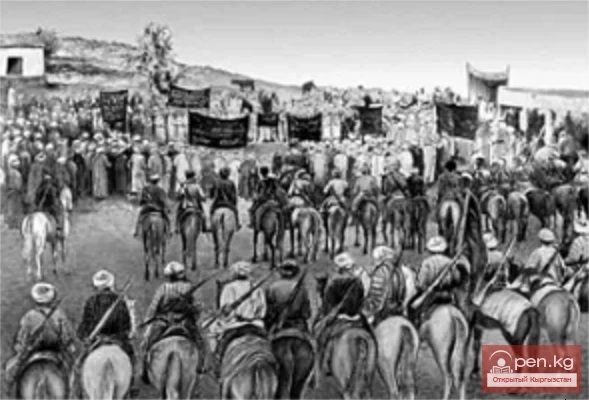

Февральской буржуазно-демократической революция 1917 г. в Оше.

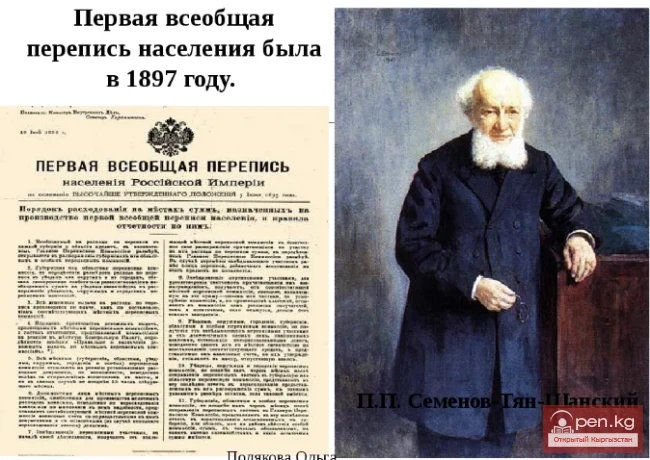

Свержение 27 февраля (12 марта) 1917 г. власти царского самодержавия в Петрограде, а вскоре и в Москве восставшими рабочими и солдатами — в большинстве своем одетыми в солдатские шинели крестьянами привело уже в марте к повсеместной в стране победе второй российской буржуазно-демократической революции. Наиболее характерной ее особенностью, как в центре страны, так и на национальных окраинах, включая Туркестанский край с Киргизией, было установление двоевластия. Наряду с самочинными представительными органами власти — Советами рабочих и солдатских, а позднее и возникшими крестьянскими Советами шла организация Временного буржуазного правительства в Петрограде и его многочисленных городских и сельских органов на местах (буржуазных исполкомов и т. п. комитетов). Столь замечательно своеобразное, сложное и противоречивое политическое положение создалось повсеместно в результате победоносной Февральской революции 1917 г., которая, по выражению В. И. Ленина, «пошла дальше», чем обычная буржуазно-демократическая революция.

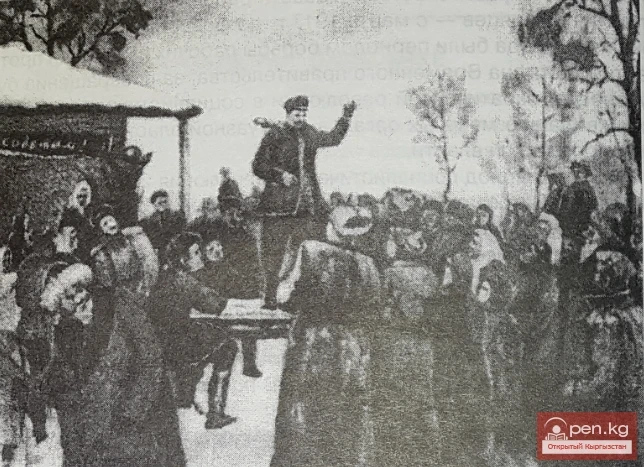

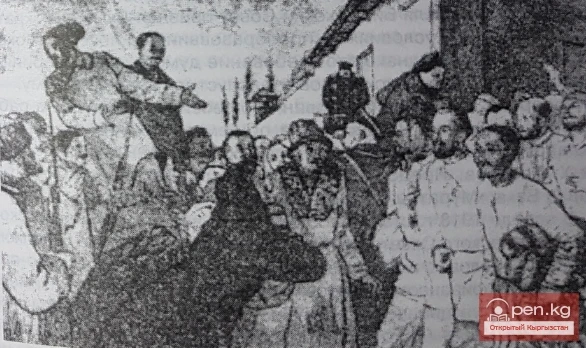

Попытки туркестанского генерал-губернатора Куропаткина и всей подчиненной ему администрации скрыть от народа победу революционного восстания над царизмом, не допустить дальнейшего революционизирования масс и коренных перемен в управлении краем, оказались тщетными. Наиболее яркими проявлениями революционной борьбы трудящихся масс были их безудержный гнев против прогнивших старорежимных порядков и ставленников царизма, организация в горном крае, как и по всей стране, Советов, идея которых возникла еще в огне первой народной революции 1905—1907 гг. Когда будоражащие вести о революции в Центральной России достигали среднеазиатских городов и селений, железнодорожных станций и шахтерских поселков, трудовое население их захватывала широкая волна политических митингов и собраний, массовых манифестаций и демонстраций, начиная от Ташкента, где уже в первых числах марта возникли Советы рабочих и солдатских депутатов, и кончая горными аилами на юге Киргизии. Их участники требовали немедленного смещения царских ставленников, разгона ненавистной полиции и жандармерии, освобождения политзаключенных, выступали в поддержку первых Советов, требуя справедливого демократического решения рабочего, аграрного и национального вопросов.

Когда 4 марта 1917 г. шахтеры Кызыл-Кийского рудника узнали о революционных событиях в стране и краевом центре, они послали своих представителей в областной город Скобелев (ныне г. Фергана), чтобы удостовериться в подлинности этих известий, а по возвращении своих посланцев 6 марта на общем собрании избрали первый в Киргизии рабочий Совет. В его состав вошла возглавляемая И. Е. Едренкиным группа революционно настроенных рабочих. Накануне этого кызылкийцы сорвали попытку администрации создать Совет («Комитет») хозяйских ставленников, во главе с инженером, где был всего лишь один рабочий. Все же в Совет прошло несколько соглашателей-эсеров, тормозивших его работу в дальнейшем.

Позднее, чем кызылкийцы, о революционном перевороте в столице и создании Советов в Петрограде, Ташкенте и Ходженте (ныне г. Ленинабад Таджикской ССР) узнали от солдат Ходжентского гарнизона горняки Сулюкты. Когда горнопромышленники, прибегнув к помощи полиции, воспрепятствовали рабочим собрать митинг для избрания своего Совета, сулюктинские шахтеры, возглавляемые революционером-большевиком Д. Т. Декановым, обратились за помощью в Ходжентский Совет солдатских депутатов и при содействии его представителей 16 марта избрали рабочий Совет рудника.

Не остались в стороне от бурных политических февральско-мартовских событий 1917 г. трудящиеся Оша и его уезда.

Как ни пытались напуганные победой Февральской буржуазно-демократической революции в центре страны краевые и областные власти Туркестана, как и уездные власти в Оше и других городах Ферганской области, скрыть от населения ошеломляющие известия о свержении самодержавия, вести доходили до трудящихся городов, селений, глухих кишлаков и горных аилов, вызывая ликование и торжество трудящихся. Как только известия о революционных переменах в Центральной России н Ташкенте достигли Оша, здесь, как и в других городах Киргизстана, состоялись многолюдные митинги и демонстрации. Как вспоминает очевидец революционных событий февраля — марта 1917 г. в Оше и участник гражданской войны на юге Киргизии Д. В. Кордуб, об отречении Николая II от престола солдатам гарнизона сообщил демократически настроенный полковник, бывший фронтовик Бабицкий, который объявил, что офицеров следует теперь называть без дворянских титулов, а просто господин капитан, полковник. Умеющим читать солдатам были розданы листовки с текстом «Марсельезы», а вместо молитвы на пасху у гарнизонной церкви они пели «Отречемся от старого мира». Солдаты были предупреждены о необходимости быть начеку, и о том, что, если полиция и жандармы не сдадут добровольно оружия, разоружить их надо будет силой.

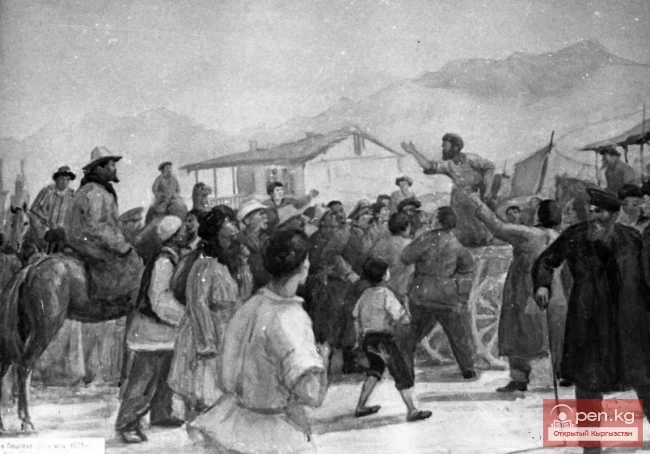

По сообщению газеты «Туркестанское слово», 10 марта трудящиеся «русской» и «туземной» частей города — русские, узбеки и киргизы совместно с солдатами Ошского гарнизона в едином порыве двинулись к городской тюрьме освобождать томившихся там узников— повстанцев 1916 г. и других политзаключенных. Из рук революционного народа получили свободу свыше 300 противников царизма. Это было одно из волнующих проявлений массовой интернациональной солидарности трудящихся в ходе Февральской революции на юге Киргиза. Наряду с рабочими как активная революционная сила в крае проявили себя отпускные солдаты-фронтовики, ратники из тыловых ополченческих дружин, местных воинских команд и гарнизонов в Оше, Гульче и других крупных населенных пунктах края. «Полиция, стражники и жандармы обезоружены, — рассказывалось в корреспонденции из Оша в большевистской «Правде» 23 марта 1917 г. о бурных событиях тех дней на местах. Происходили демонстрации войск с красными знаменами и лозунгами «Да здравствует свободная Россия!».

Энергия пробудившихся повсеместно к политической деятельности масс проявилась в их стремлении установить свои, народные органы власти и скорее ликвидировать царские порядки и их блюстителей.

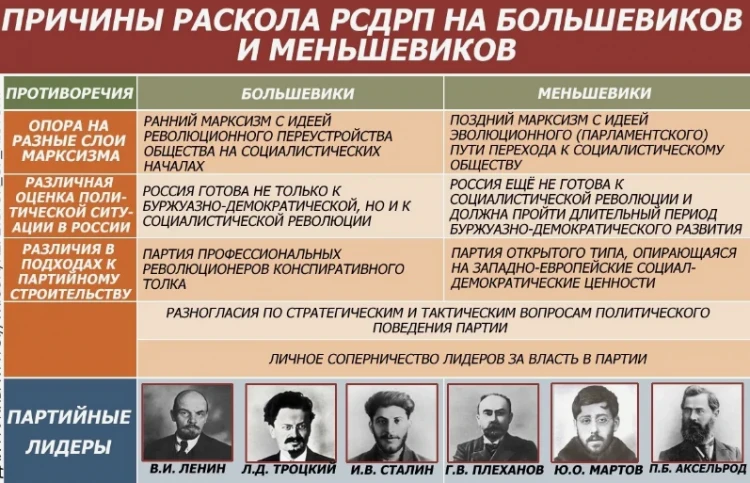

В первое время после Февральской революции при отсутствии в Оше оформленной социал-демократической организации, немногочисленности и разобщенности по мелким производствам и мастерским рабочих и ремесленников, неорганизованности окрестного трудового крестьянского населения — переселенческого и коренного, особенно нуждавшегося в политическом просвещении, как наиболее действенная революционная сила проявили себя демократически настроенные солдаты. Уже 14 марта 1917 г. на общем собрании в городе был создан Союз солдат Ошского гарнизона, впоследствии (с 24 марта) называемый Советом, были избраны также свои ротные комитеты. Союз состоял из 17 депутатов, избранных путем прямых выборов и тайным голосованием: 1 делегат от 50 солдат. Однако в него попали и два офицера — половина командного состава гарнизона, а первым председателем Союза стал прапорщик эсер Ветовецкий. Это уже само по себе может служить показателем все же слабой политической сознательности солдат и их доверчивости к новоявленным «защитникам» свободы в лице эсеров и меньшевиков.

По решению Ошского Совета солдатских депутатов от 27 апреля 1917 г. в городе впервые в знак солидарности с Советами Петрограда и Москвы отмечался праздник всех трудящихся — I Мая. Он проходил под лозунгом «Братство всех народов и требование декрета о восьмичасовом рабочем дне!». В этот день по центру города к церковной площади, где в 10 часов утра состоялся общегородской митинг, прошли во главе со знаменосцами колонны солдат местного гарнизона, городская и кишлачная (из окрестных селений) беднота. Собравшиеся граждане услышали о борьбе трудящихся за свое освобождение и об истории возникновения первомайского праздника. От коренного населения на митинге выступали революционеры-большевики Б. Султанов и К. Кабулджанов.

Наиболее стойко линию на защиту интересов трудящихся в крае проводили в своей практической деятельности рабочие Советы Сулюкты и Кызык-Кия. Весной и в начале лета 1917 г. Ошский, Ходжентский и другие уездно-городские Советы, охватывавшие своим влиянием и население южнокиргизских районов, также первоначально действовали как революционно-демократические органы власти: смещали наиболее ненавистных народу царских чиновников, заменяли полицию народной милицей из революционно настроенных солдат, поддерживали введение явочным порядком 8-часового рабочего дня на предприятиях, пытались контролировать управление городским хозяйством и снабжение продовольствием населения и т. п. Однако эсеро-меньшевистское руководство местных Советов, пользуясь еще бессознательно-доверчивым отношением трудящихся к соглашателям-оборонцам, тормозило развертывание революционно-демократических преобразований и добровольно уступало свою реальную власть возникавшим и укреплявшимся при помощи всех антинародных элементов органам власти Временного буржуазного правительства.

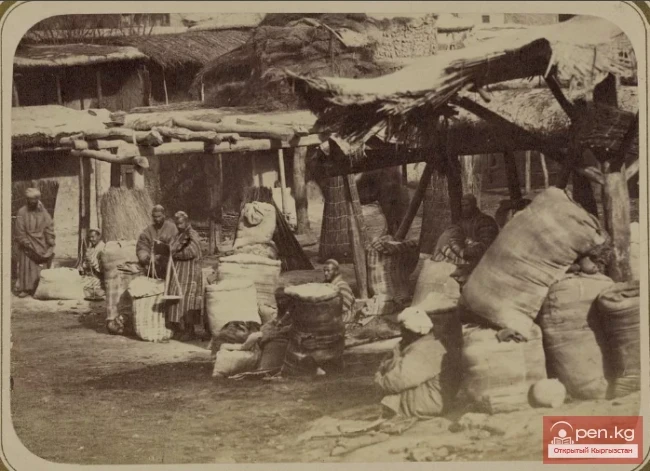

Радостные, хотя на первых порах и смутные, слухи о падении ненавистного киргизскому и всем другим угнетенным народам Средней Азии самодержавного строя, «белого царя» неудержимо распространялись и в узбекских, таджикских кишлаках Восточного Приферганья, достигая и киргизских аилов Памиро-Алая. Трудовое дехканство восторжено приняло приход долгожданных «дней свободы» и организовывало по этому поводу торжества и праздники (саиль), куда приглашались русские горожане и рабочие.

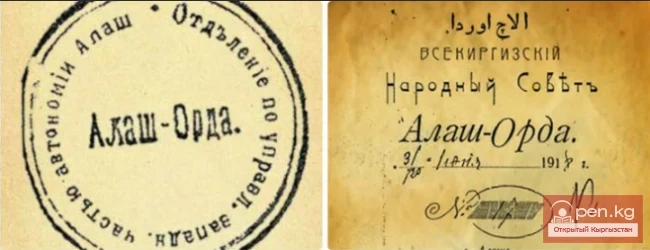

А тем временем городская буржуазия и чиновная интеллигенция, старорежимное офицерство, кулаки-колонизаторы в уездах при поддержке организующихся (в противовес возникавшим Советам и союзам демократических слоев населения) буржуазно-националистических элементов спешно формировали свои уездно-городские, а затем и сельские органы власти. В северной части Киргизии последние назывались исполкомами общественных организаций, в южной — комитетами общественной безопасности. Они безоговорочно поддерживали антинародную по своей сути, но прикрывавшуюся поначалу якобы левой, лжереволюционной фразеологией, политику Временного буржуазного правительства и послушных его воле краевых и областных органов власти и назначемых ими в уезды и на места комиссаров.

В марте 1917 г. и в Оше был создан первый на юге Киргизи Комитет общественной безопасности, а в мае такие Комитеты функционировали в Ак-Буринской, Алайской, Гульчинской, Узгенской, Джалал-Абадской и других волостях Южной Киргизии, руководство в них захватили представители байманапской верхушки. Действуя заодно с Временным правительством, которое не хотело дать народам многонациональной России ни мира, ни хлеба, ни настоящей свободы, они противодействовали нарастанию революционного движения в крае, в частности,демократическому решению национального вопроса. Причем Временное правительство совсем не намеревалось удовлетворять первоочередные требования киргизского народа, которые содержались в телеграммах из киргизских волостей в Петроград: разрешить возвратиться в родные края киргизским беженцам — повстанцам 1916 г., «поставить крест» на намеченном еще царским правительством выселении кригизов с их исконных плодородных земель в бесплодные «Занарынские горы», распустить по домам рабочих-тыловиков, мобилизованных в 1916—1917 гг. по царскому указу на прифронтовые работы. Начинавшегося уже самовольного бегства последних с тыловых работ, а также дорожных, ирригационных и других работ в крае, где киргизы-тыловики общались с революционно настроенными русскими рабочими, а некоторые даже принимали участие в Февральской революции в ряде городов России, Украины и Белоруссии, вполне обоснованно опасалась феодальнобайская и мусульманская верхушка в аиле. Возвращавшиеся в Ош, Узген, Джалал-Абад, Сузак и другие селения и кишлаки тыловые рабочие принимали сторону туркестанских большевиков в их борьбе за перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую.

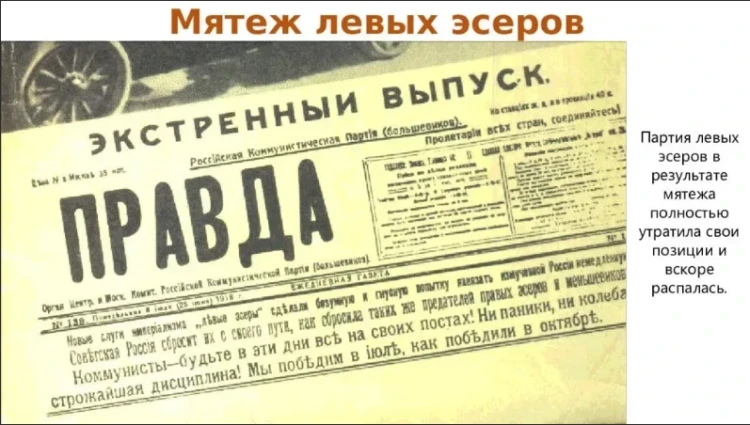

Таким образом, в Оше и уезде, соседних районах, как и повсюду в крае и в стране в целом, в результате победы Февральской революции, хотя и позднее, чем в центре, установилось двоевластие, переплетение двух диктатур — революционно-демократических и буржуазных органов власти. Причем и здесь последующее возрождение Советов, эсеро-меньшевистское руководство которых пошло на предательство интересов рабочих и крестьян, уступая позиции рвавшейся к установлению, единоличной власти контрреволюции, происходило по мере большевизации Советов, на путях борьбы за победу идей Великого Октября в горном крае.