Исторические аспекты рождаемости с 1991 года

После того как Кыргызстан стал независимым в 1991 году, его демографическая ситуация претерпела значительные изменения. В начале 90-х годов уровень рождаемости оставался высоким — суммарный коэффициент рождаемости (СКР) составлял около 3,6 ребенка на женщину. Однако в связи с тяжелыми экономическими условиями к концу 90-х этот показатель упал до 2,4, что стало одним из самых низких значений за всю историю наблюдений. Падение рождаемости в постсоветских странах Центральной Азии наблюдалось повсеместно, и Кыргызстан не стал исключением.С середины 2000-х годов ситуация начала меняться: экономическая стабильность и улучшение социальной сферы привели к росту рождаемости. К 2014 году СКР достиг уровня около 3,2 ребенка на женщину, что свидетельствовало о начале нового демографического подъема. В 2016–2019 годах рождаемость достигла своего пика, когда на одну женщину приходилось в среднем 3,1–3,3 ребенка. В 2019 году, например, было зафиксировано рекордное количество новорожденных — 173 тысячи детей за год.

Тем не менее, начавшееся старение населения вызывает серьезные опасения. Согласно анализу экспертов Кыргызстан постепенно вступает в фазу демографического старения. Если в 1989 году доля людей старше 65 лет составляла всего 5%, то к 2019 году этот показатель возрос до 6,2%. Прогнозы указывают, что к 2030 году это число достигнет 7%, а к 2050 году — около 19%. Если эти предсказания сбудутся, структура населения страны станет похожей на демографию европейских государств, что создаст новые вызовы для экономики и системы здравоохранения.

Миграция: фактор снижения рождаемости. Многочисленные трудовые мигранты, покидающие страну, также играют важную роль в снижении рождаемости. Многие из них — молодые люди и люди репродуктивного возраста, работающие в России, Казахстане и других странах. По оценкам, за рубежом трудятся сотни тысяч граждан Кыргызстана, и эта ситуация непосредственно влияет на количество рождений. Директор общественного фонда "Альянс планирования семьи" Бактыгул Бозгорпоева отмечает, что миграция и изменение приоритетов молодежи способствовали снижению рождаемости. Многие пары живут раздельно или откладывают решение о деторождении из-за нестабильности.

Урбанизация и изменение семейных ценностей. Процесс урбанизации также влияет на рождаемость: доля городского населения увеличилась с 34% в 2009 году до примерно 42% в 2025 году. Переезд в город подразумевает новые условия жизни, что часто приводит к сокращению числа детей в семье. В городах высокие расходы на жилье и образование, а также карьерные амбиции женщин способствуют более поздним бракам и отложению материнства. Средний возраст вступления в брак и рождения первого ребенка у женщин составляет 23-24 года и продолжает расти, что меняет восприятие идеальной семьи, где двое детей становятся нормой.

Социальные условия и инфраструктура. Доступность социальных услуг для семей с детьми, таких как детские сады и школы, также существенно влияет на рождаемость. Несмотря на увеличение числа дошкольных учреждений, в 2019 году лишь 25% детей в возрасте от 0 до 6 лет посещали детские сады. Это препятствует трудоустройству родителей и увеличивает "стоимость" рождения каждого ребенка. Современные родители ориентируются не только на количество, но и на качество жизни и образования своих детей. Таким образом, многие молодые семьи выбирают ограниченное число детей, стремясь предоставить им максимальные возможности.

Общая тенденция привела к тому, что среднее количество детей в кыргызских семьях снизилось с 3,1 до 2,7 за последние пять лет. То есть, если ранее в середине 2010-х годов женщины рожали в среднем троих детей, то сейчас — менее трех. Это изменение в репродуктивном поведении можно объяснить социально-экономическими условиями страны.

Региональные особенности

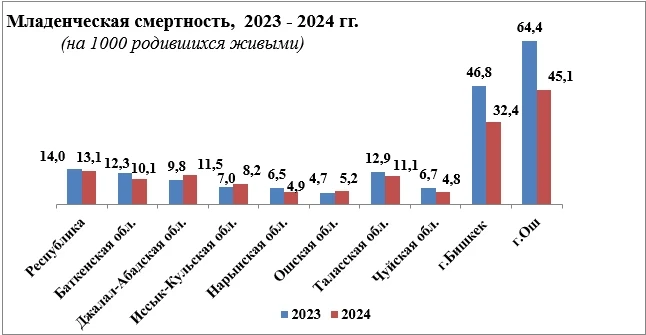

На фоне общих показателей существуют заметные различия между регионами и типами населенных пунктов. В сельских районах рождаемость значительно выше, чем в городах. По данным Нацстаткома и ООН, в стране женщины в среднем рожают трех и более детей, в то время как в селах — четырех и более. Суммарный коэффициент рождаемости в сельских районах превышает городской на одну единицу. Например, в недавнем прошлом СКР в сельской местности составлял около 3,4, тогда как в городах — примерно 2,7–2,9, что указывает на сохранение традиций многодетности.Сравнение по областям также показывает различия. Высокие показатели рождаемости наблюдаются в южных и горных регионах, таких как Баткенская, Ошская, Таласская и Нарынская области, где традиционно регистрируется наибольшее количество детей на одну женщину. Например, в Баткенской области СКР составляет 3,5–3,7 ребенка. В то же время в Бишкеке и северных областях, где уровень урбанизации выше, рождаемость значительно ниже, достигая 2,5–2,7. Таким образом, южные и горные регионы обеспечивают прирост населения, в то время как столица и индустриально развитые районы приближаются к показателям стран с низкой рождаемостью.

Разница между регионами объясняется как экономическими, так и культурными факторами. В бедных аграрных регионах дети воспринимаются как поддержка для семьи, в то время как в городах растут расходы на воспитание. Это создает демографический контраст между мегаполисом Бишкек и сельской местностью, где сохраняются многодетные традиции.

Следует ли Кыргызстан мировым трендам?

Тенденция снижения рождаемости в Кыргызстане соответствует глобальной модели демографического перехода. Многие страны проходят через этап сокращения рождаемости по мере экономического роста и улучшения уровня жизни. В некоторых странах, таких как Казахстан и Узбекистан, также наблюдается снижение СКР. Кыргызстан, имея более высокие показатели рождаемости, чем мировые, теперь следует по пути своих соседей, хотя наш уровень СКР около 2,8 (на 2022 год) все еще остается достаточно высоким по сравнению с глобальными данными.Тем не менее, важно понимать, что данный тренд имеет все шансы продолжиться, что может привести к схожим демографическим проблемам, с которыми столкнулись более развитые государства. Если не принять меры, уровень рождаемости может продолжать падать, что требует внимания со стороны властей.

Возможные последствия текущих тенденций

Снижение рождаемости в Кыргызстане связано с глобальным демографическим переходом и может привести к серьезным последствиям для общества. В частности, это может вызвать:Ускоренное старение населения. Прогнозы ООН (UN Population Division) показывают, что при низкой рождаемости доля молодежи будет сокращаться, а к середине века каждый пятый житель страны может оказаться пожилым человеком. Это создаст дополнительную нагрузку на трудоспособное население.

Недостаток рабочей силы и замедление экономики. В ближайшие 15-20 лет, когда сегодняшние дети достигнут рабочего возраста, количество новых работников сократится, что создаст проблемы для роста экономики и будет ощущаться особенно в сферах, требующих молодых специалистов.

Риски депопуляции. Низкая рождаемость в сочетании с миграцией может привести к вымиранию отдельных сел и населенных пунктов. Исследования UNFPA показывают, что в малых городах и деревнях на первом этапе уходит молодежь, а затем рождаемость оказывается ниже смертности.

Изменение гендерного баланса и структуры семей. Увеличение доли женщин в населении также может создать новые социальные вызовы, требующие пересмотра социальных услуг, таких как дома престарелых и службы ухода. Это связано с изменением модели семейных структур, где будут преобладать семьи с одним-двумя детьми.