Герой Советского Союза Москаленко Иван Васильевич

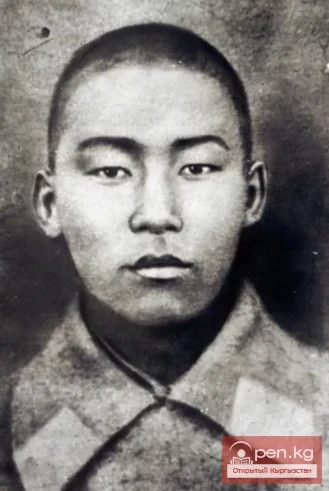

Иван Васильевич Москаленко родился в 1912 году в селе Георгиевна Курдайского района Казахской ССР в крестьянской семье. Украинец. Рано лишившись отца, трудился в колхозе, оказывая помощь матери в содержании семьи.

До призыва в армию в течение восьми лет работал счетоводом в отделениях связи Иссык-Кульской области. В первые дни Великой Отечественной войны ушел на фронт. Рядовой. Стрелок. Отважный воин мужественно сражался под Москвой в составе 316-й стрелковой дивизии.

В боях под Москвой совершили бессмертный героический подвиг легендарные панфиловцы, защищавшие подступы к столице в районе Волоколамского шоссе. В бою 16 ноября 1941 года при отражении натиска 50 вражеских танков у разъезда Дубосеково И. В. Москаленко проявил беспримерную храбрость, железную выдержку и величие духа. Он погиб в неравном бою в числе других панфиловцев, преградив путь на Москву.

За проявленные доблесть, мужество и героизм 21 июля 1942 года ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

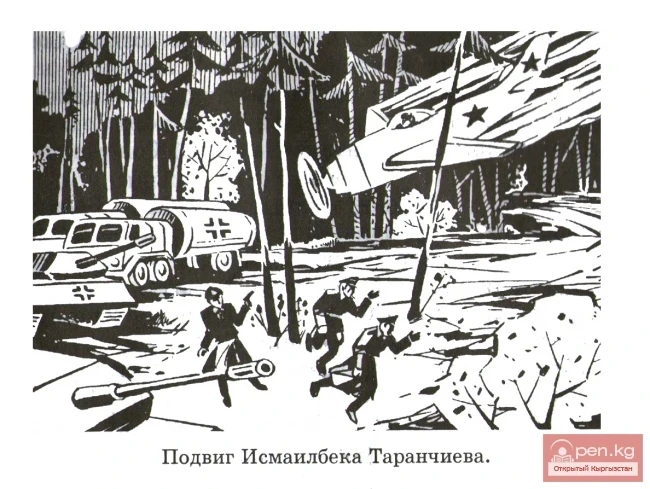

СМЕРТЬЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ

До Москвы отсюда ровно 118 километров. Разъезд Дубосеково. Холмы. Перелески. Открытое поле.

Много полей в России. Но есть такие, которые определяют не только данную местность, но и безмолвно говорят о мужестве народа, издалека доносят до нас отзвуки событий, оставшихся в истории навсегда.

Куликовское поле. Бородино. И вот это, у Дубосеково. Поля боевой славы, несгибаемой стойкости народной.

Открытая снежная равнина. Морозный ноябрь 1941 года. И окопы, в которых ждут врага гвардейцы-панфиловцы.

Это их последний рубеж, потому что дальше отступать нельзя. Совсем немного до Москвы — встань за неё тверже железа, накрепко, бесповоротно, закрой столицу своей грудью.

Так думали 28 советских бойцов. В день 16 ноября они еще никому не были известны. А потом вошли в песни и поэмы, с легендой.

Их было двадцать восемь. Но у каждого была своя биография. Своя довоенная жизнь, профессия, семья.

Никто из них не был кадровым военным и вряд ли мечтал когда-либо о ратных подвигах Колхозники, рабочие, служащие... Вчитываешься в короткие строки их жизнеописаний — ничего особенного. До войны жили в Казахстане, в Киргизии. А Ивана Васильевича Москаленко своим, родным считают по праву в обеих братских республиках.

Родился он на казахстанской земле, в селе Георгиевка, в крестьянской семье. Когда грянула Великая Октябрьская социалистическая революция, Ване исполнилось пять лет.

— Ну, Иван, — поднял сына на руки отец — Жизнь начинается совсем другая. Очень даже интересная жизнь.

Но недолго пожил Василий Москаленко.

Тяжелая подневольная работа на кулаков подточила силы раньше времени. Через два года провожали Ваня с матерью отца в последний путь.

Семь лет — ему бы только бегать за селом с ребятами наперегонки, но безоблачное детство со смертью отца кончилось разом. Теперь Иван, как взрослый мужчина, вставал еще а сумерках и шел помогать матери, уже хлопотавшей во дворе. Хозяйство у них было скромное — куры, утки да гуси, но заботы требовал большой. Так вырабатывалась у Ивана привычка к труду каждодневному.

— Вот он, мой мужик,— скажет порой мат и заплачет.

А потом не стало и ее. Заболела да к доктору не пошла, думала — обойдется. Но скрутило ее крепко, не отступилась смерть. Остался Иван один.

Вступил он тогда в тот юношеский возраст, когда беды и несчастья, стерегущие человека, переживаются сравнительно легко. Вокруг бурлит молодая радостная жизнь, и верится, что только хорошее будет впереди, не надо лишь хандрить.

Конечно же, Иван Москаленко имел свою мечту. Кого из парней в те тридцатые годы не манило высокое голубое небо? Девятый съезд ВЛКСМ кинул боевой клич «Комсомолец — на самолет!» Юноши и девушки записывались в аэроклубы и планерные училища, готовили себя к службе в Военно-Воздушных Силах Красной Армии.

В свои восемнадцать лет Иван переехал во Фрунзе, поступил на бухгалтерские курсы, а вечерами стал посещать планерную школу. И тут подкралась коварная болезнь — малярия. Несколько дней метался Иван в горячке на больничной койке, а когда кризис миновал, врачи объявили свой приговор: летать в небе ему теперь нельзя, здоровье не позволит.

И он с еще большим упорством уселся за гроссбухи, учился сводить дебет с кредитом. После окончания курсов направили молодого бухгалтера на юг, в Караван. Там он познакомился со своей будущей женой Еленой Федотовной. Она училась на счетовода, интересы были общие, да и нравились друг другу. Многие принимали Ивана и Лену за брата и сестру. Светловолосые, сероглазые, они и впрямь были очень схожи. Но роднило их, конечно, куда более важное — одинаковый взгляд на жизнь.

— Понимаешь, Лена,— говорил иногда Иван,— на нас, счетных работников, некоторые с какой-то усмешкой смотрят: мол, зарылись в цифрах и головы-то не поднимут. А я тебе так скажу: Ленин что писал? Социализм — это учет. Вот и считай, нужные мы люди или нет.

Специальность свою Иван Васильевич уважал. Не чужие деньги приходилось считать — народную копейку, и задача эта важная, настоящее государственное дело. Порой дотошная скрупулезность бухгалтера вызывала раздражение у руководства.

— Эх ты, бумажная душа,— и такое приходилось слышать.

А он пропускал мимо ушей упреки и обидные слова. Он знал одно: его поставили контролировать хозяйственную деятельность учреждения и главное, чем надо руководствоваться — это порядок в делах. Так что поссориться иной раз с начальством не столь уж и большой грех, не было бы ущерба государственной казне.

— Характер у него стойкий,— говорили об Иване Васильевиче сослуживцы.

Возможно, по отношению к бухгалтерской профессии — это наивысшая похвала.

Потом переехали они в Прииссыккулье. Сначала в Чаткал, затем в Покровку. Там Иван Васильевич работал в районной конторе связи, по выходным с утра частенько отправлялся на рыбалку. Вместе с женой любил взбираться на ближайшие пригорки, откуда открывалась вся ширина замечательного озера. Спокойно и тихо было вокруг. Так же текла их жизнь, вроде бы, никаких особых событий. Но когда родился первенец Геннадий, Иван Васильевич устроил в доме настоящий праздник. Пели и плясали и тосты хорошие говорили. Кто-то из знакомых принес патефон с пластинками.

Одна песня встревожила душу. Она словно напоминала, что в мире неспокойно и что назревают грозные времена.

Если завтра война, если враг нападет,

Если темная сила нагрянет,—

Как один человек, весь советский народ

За свободную Родину встанет.

Пришел 1941 год. В теплое и долгое июньское воскресенье они услышали по радио — война! Здесь, на берегах Иссык-Куля, все попрежнему дышало миром, а там, на западных границах, уже лилась кровь и гибли пограничники, сражаясь с превосходящими силами фашистских орд.

Его призвали 12 июля. Иван Васильевич обнял жену, поцеловал сына. Все село вышло провожать мобилизованных.

Он не сказал Елене: «Прощай!» Он не думал о смерти. Когда машины двинулись за околицу, крикнул: «До встречи!»

Таким — уверенным в себе —она его и запомнила.

Сохранились всего четыре письма, присланные Иваном Васильевичем. «Геночка, сыночек, каждый день вижу тебя во сне. Расти большим, свидимся — расскажу, какая она война». А жене все сказала одна строчка из последнего солдатского треугольника: «Курю и седею».

Только и всего. Длинных слов не любил, привык выражаться кратко.

Их 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова заняла оборону на Волоколамском направлении и 14 октября вступила в бой.

Враг рвался к столице. Гитлеровские генералы уже лелеяли надежду провести праздничный парад в поверженной Москве. Но в их расчеты не входило то мужество и то упорство, с какими защищали Москву советские воины. 5 ноября газета «Известия» писала: «Поистине героически дерутся бойцы командира Панфилова. При явном численном перевесе, в дни самых жестоких своих атак враг смог продвигаться только на полтора-два километра в сутки. Эти два километра давались ему очень дорогой ценой».

В октябре первое генеральное наступление врага захлебнулось. Гитлеровцы стали готовиться к новому. Оно началось 16 ноября. У разъезда Дубосеково оборону держали красноармейцы второго взвода четвертой роты 1075-го полка. Двадцать восемь человек во главе с политруком Клочковым. Был среди них и Иван Васильевич Москаленко.

В атаку на их позиции пошли вражеские автоматчики. Без выстрелов. Сомкнутыми шеренгами. Как на параде. Они думали, что наши бойцы не выдержат, побегут или же сдадутся. И тут застрочил пулемет — прямо по наступающим.

Залегли фашисты, выжидают. Издалека появились двадцать танков, за ними шла пехота.

— Ну, Иван, началось,— сказал Николай Болотов.

Москаленко сжал в руке противотанковую гранату, ждал, когда стальная махина подойдет поближе.

Этот бой описан не один раз. Геройски сражались с врагом панфиловцы. Обливались кровью, падали замертво в снег — но продолжали биться живые.

Все меньше и меньше их. И сил нет уже держаться. Перед окопами дымились танки и лежали убитые фашисты, но передышки не было — враг приступил к новой атаке. Теперь тридцать танков упрямо шли на позицию взвода, а их оставалось всего 15 человек.

Кончились у Ивана Москаленко патроны, нет гранат. Только две бутылки с зажигательной жидкостью. Прямо на его окоп двигался танк, и боец поднялся ему навстречу. Последний шаг в жизни — шаг в бессмертие.

Двадцать восемь не отступили. Они остались на своем рубеже.

Холмы. Перелески. Снежное поле — поле воинской славы и доблести.

...В двухстах метрах от железнодорожной платформы разъезда Дубосеково, у поросших кустарником окопов, виден еще издали гранитный памятник, к которому ведет аллея молодых лип. Сюда приходят советские люди, чтобы отдать дань уважения лучшим сынам народа.

А во Фрунзе на проспекте Молодой Гвардии установлены памятники киргизстанцам, принявшим бой у Дубосеково.

Теперь они навечно рядом, как и в тот далекий ноябрьский день сорок первого.

Скульптор изобразил Ивана Москаленко в момент наивысшего напряжения духовных сил. Открытое простое лицо, гордый поворот головы — решимость во всем облике.

О них слагают стихи, поют песни. Вечно будет жить в памяти народа подвиг двадцати восьми.

В. НИКСДОРФ