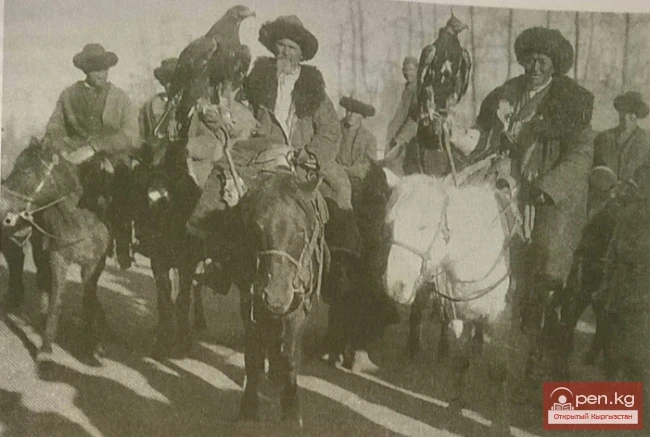

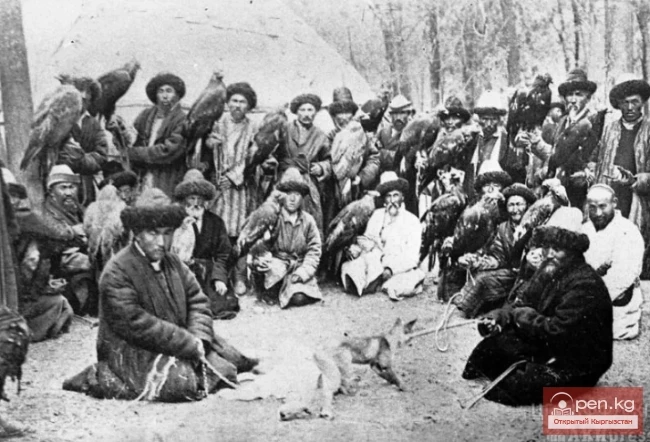

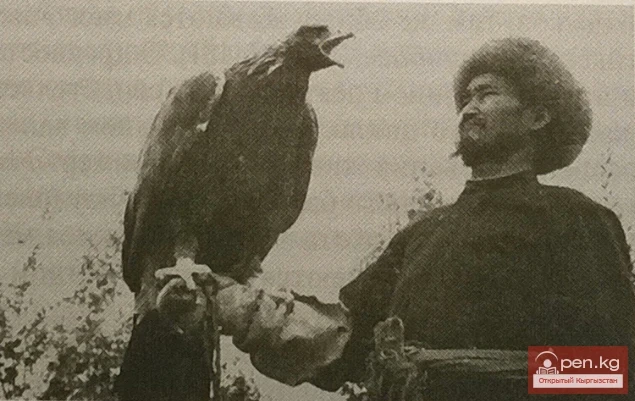

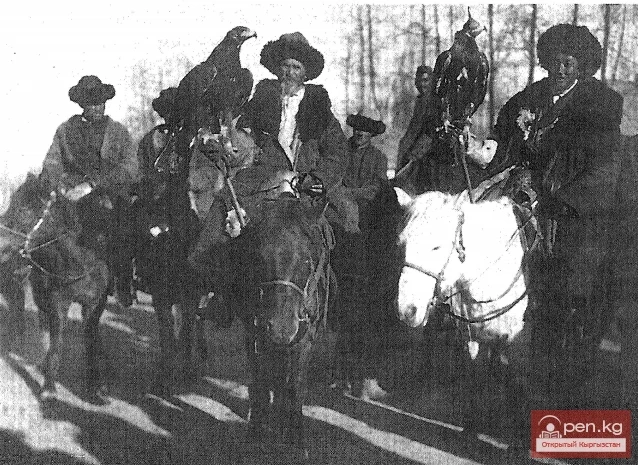

ОХОТА

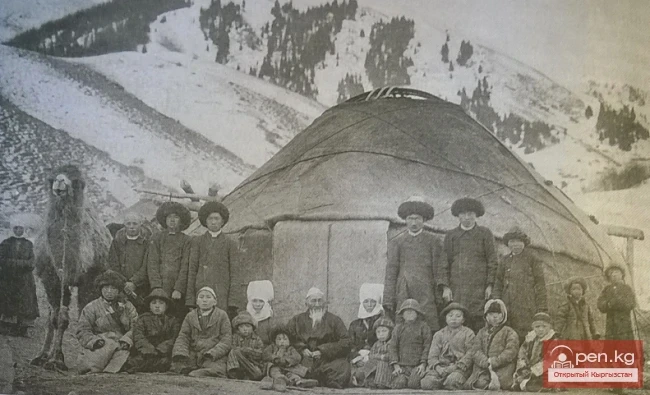

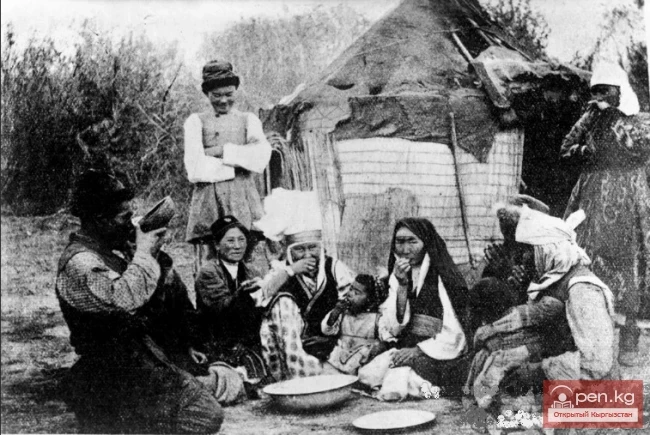

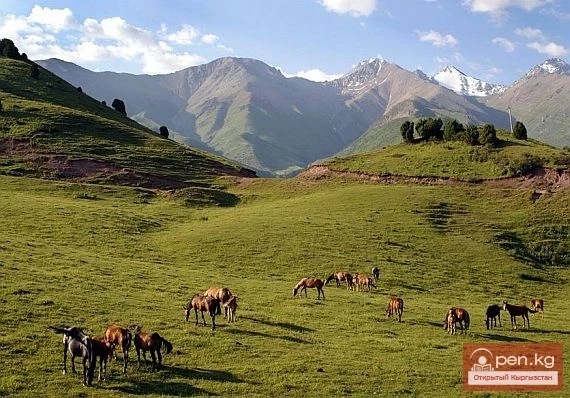

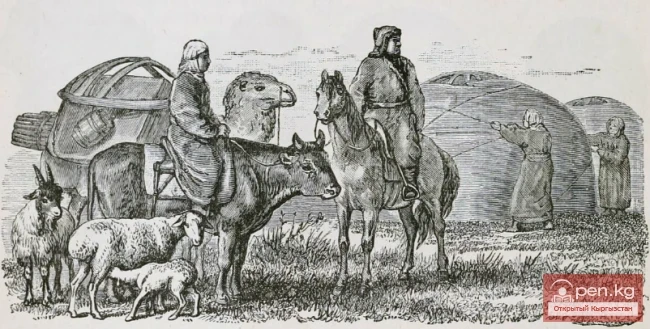

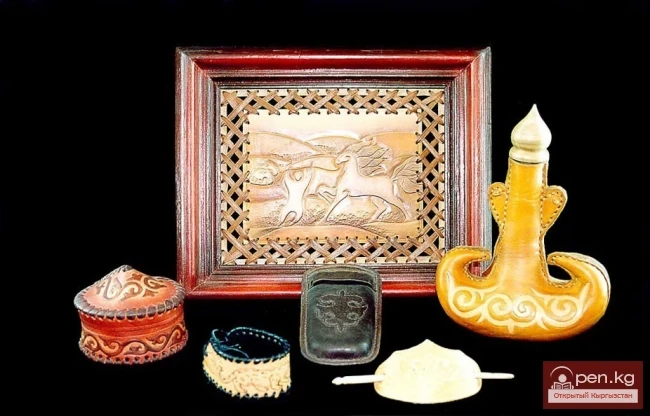

Охота с древности и до начала XX в. была важной составляющей комплексного хозяйства кыргызов, дополняя скотоводство и земледелие (Абрамзон, 1971; Айтбаев, 1959. С. 82; Петров, 1961. С. 81, 82; Жапаров, Токтакунова, 2006. С. 43). Мясо диких животных употребляли в пищу, а ценный мех использовался в качестве платежного средства, его обменивали на продукты питания и другие товары, произведенные преимущественно оседло-земледельческими народами, а также на охотничье снаряжение.

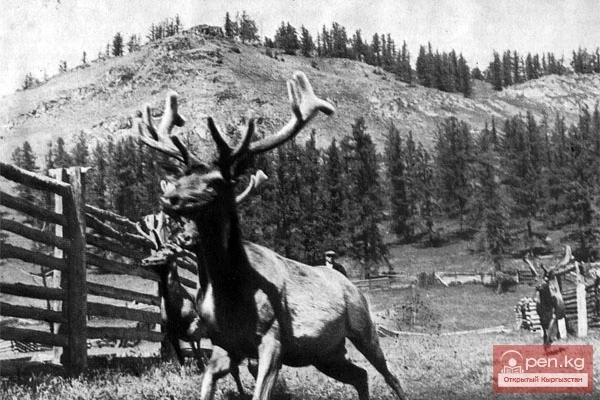

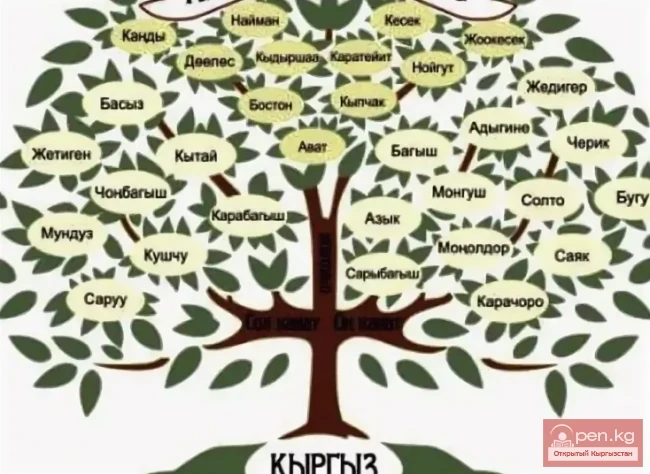

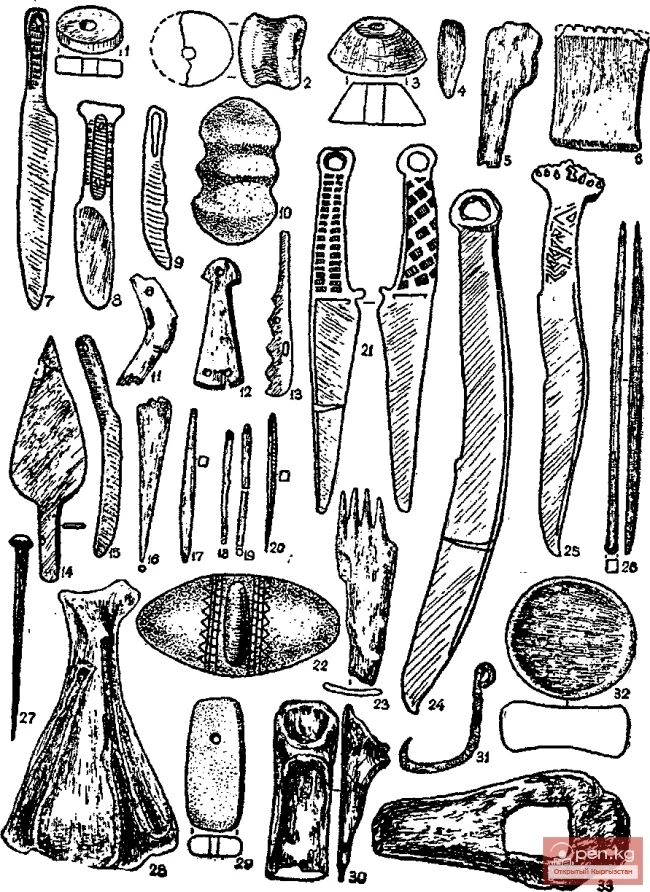

Разнообразные сведения об охоте и ее эволюции можно почерпнуть из археологических источников, наскальных изображений, записок путешественников и исследователей, научных публикаций, а также из этнографических и фольклорных материалов, хранящихся в Рукописном фонде Института языка и литературы им. Ч. Айтматова Национальной академии наук Кыргызской Республики. Источники дают основание полагать, что охота у кыргызов уходит своими корнями в глубокую древность. В древних оврагах Центральной Азии до сих пор находят сотни и тысячи останков различных животных, ставших добычей охотников; там же обнаруживаются многочисленные наконечники копий, дротиков (Кушкумбаев, 2010. С. 181). О древности охоты у кыргызов и ее значении в хозяйственной деятельности свидетельствуют называния годов и месяцев календарного цикла. Так, в народном календаре отдельным месяцам года присвоены названия животных, например: теке (самец горного козла) - июнь, кулжа (самец горного барана) - май, бугу (олень) - апрель и т.д. (Айтбаев, 1959. С. 81). О том, что охота занимала важное место в жизни кыргызов еще в глубокой древности, имеются данные в устном народном творчестве кыргызов, в частности, в эпосе «Кожожаш».

В период раннего Средневековья преобладали коллективные формы охоты, что было обусловлено, помимо прочего, недостаточно совершенными видами оружия. Загонные, облавные виды охоты имели значение не только для добычи дичи: в их ходе отрабатывались тактические и технические приемы боевых действий, которые могли пригодиться в войне с неприятелями. Заядлым охотником из числа крупных правителей и знаменитых полководцев был знаменитый «сильный кыргызский каган» Барс-Бег, сочетавший успешные сражения на полях боя с любимым занятием охотой в Черни Сунга, находившегося в предгорьях Западного Саяна (Кляшторный, 1976. С. 261).

В XVIII-XIX вв. охота оставалась побочным, вспомогательным, направлением экономической деятельности.

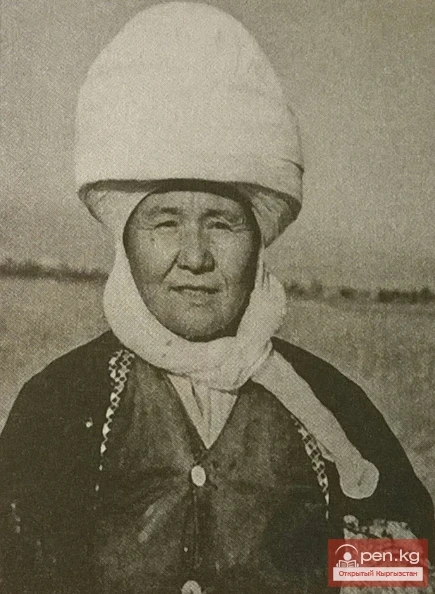

Особенно она была присуща слабым небольшим хозяйствам, бедным семьям и общинам, которые обеспечивали себя мясом, в том числе посредством охоты (Айталиев, 2011. С. 41). Значение этого рода деятельности особо возрастало в периоды падежа скота вследствие джута. Представители высших слоев общества относились к ней скорее как к развлечению - они участвовали обычно в коллективной охоте, причем рядовые охотники обеспечивали им добычу. Исключительный же «интерес к охоте с ловчими птицами часто являлось обстоятельством, которое как бы отодвигало сословные и имущественные различия на второй план» (Симаков, 1989. С. 32). Наиболее опытных и удачливых охотников хорошо знали в обществе. Особо метких из них называли кезге атар мерген.

Сельское хозяйство