СКОТОВОДСТВО

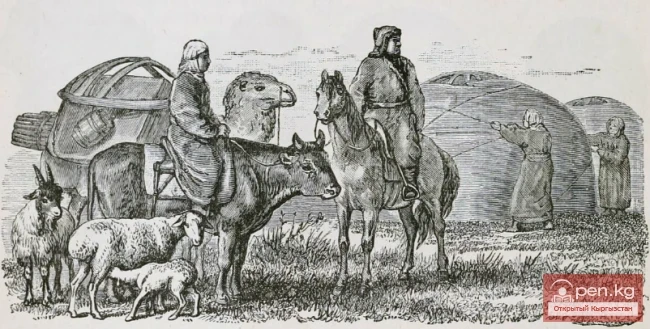

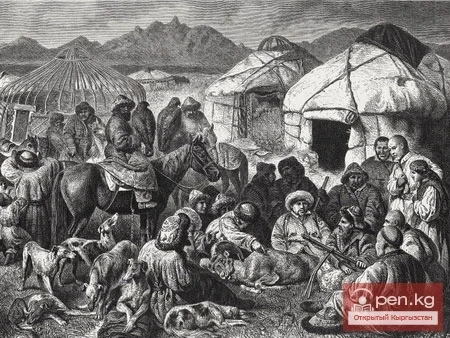

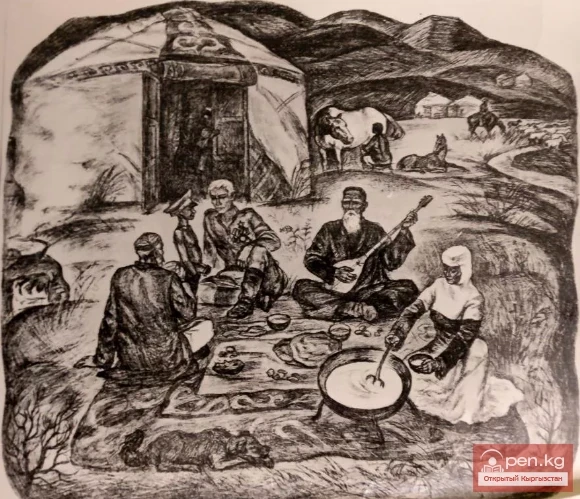

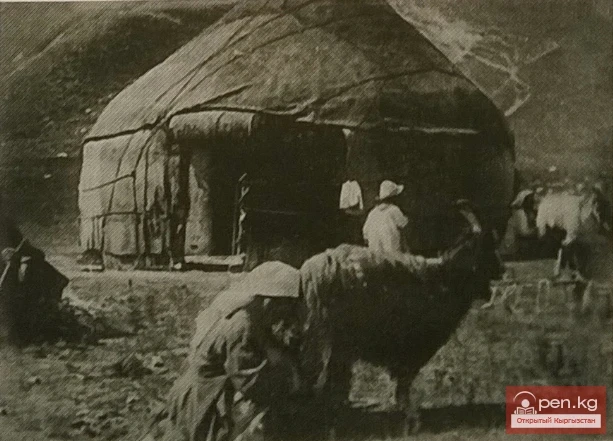

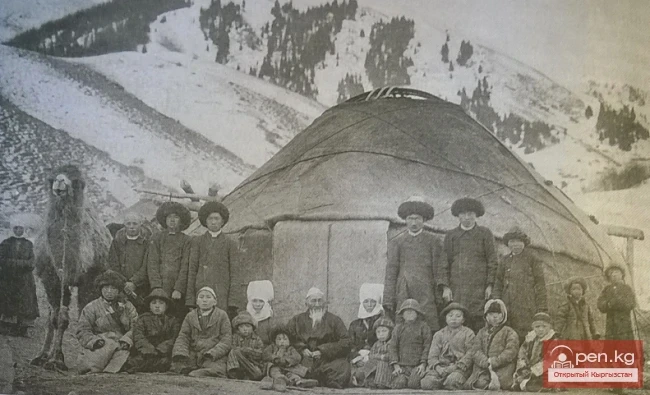

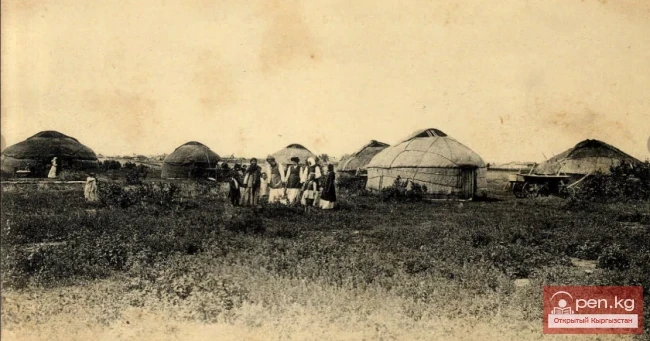

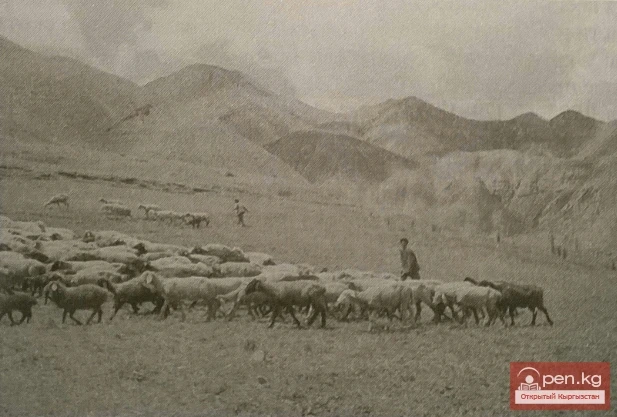

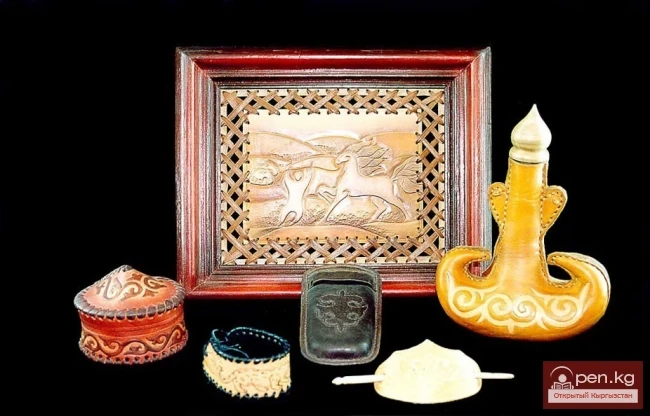

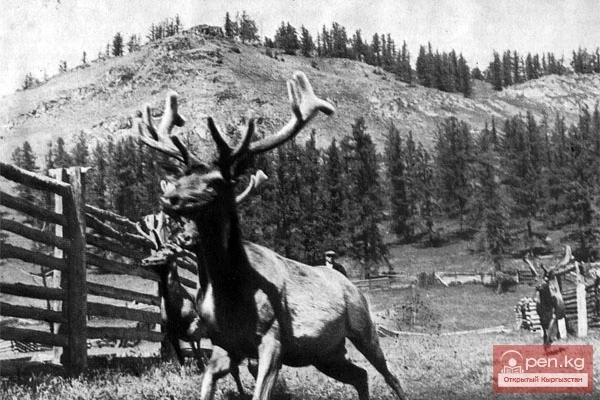

Ведущей отраслью традиционного хозяйства кыргызов являлось экстенсивное скотоводство, которое относилось к горно-степному центральноазиатскому подтипу, хозяйственно-культурного типа скотоводов Евразии. Основная отрасль сочеталась с не менее значимыми - земледелием и охотой. Исторически сложившийся доминирующий вид хозяйства вобрал в себя богатейший опыт, накопленный как древними и средневековыми обитателями территории современного Кыргызстана, так и древними кыргызами, населявшими обширные пространства Южной Сибири, Северной Монголии, Восточного Туркестана, а также других народов Центральной Азии. Образ жизни полукочевников предопределил характер общественной организации и социальных отношений, продукты скотоводства составляли основной рацион питания, из них изготовлялась большая часть необходимых в быту вещей, включая одежду и войлоки для юрты. Многие из таких предметов, происходящих из кочевой среды, покупались соседними земледельческими народами. Традиции скотоводческой культуры обусловили особое отношение к домашним животным, не зря кыргызы говорили: «Мал боор эт менен бирге» («Скот, что твоя родная печень»), приветствием было «Мал жан аманбы?» «Здоров ли твой скот и твоя семья?».

Вертикальный тип отгонного скотоводства

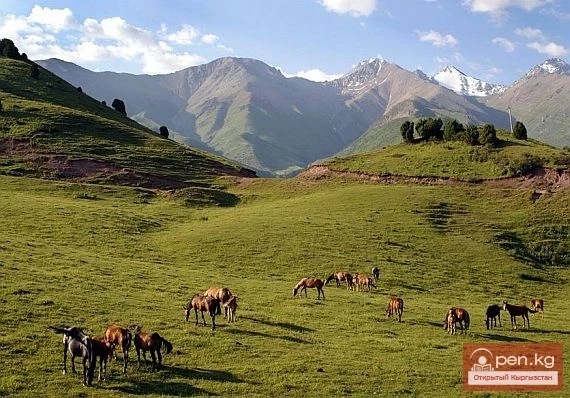

Главными природными ресурсами скотоводов всегда были сезонные пастбища. Различные орографические, климатические, почвенные и другие условия определяют разнообразие растительного покрова по вертикальным поясам: пустыни, леса, заросли кустарников, болота, горные тундры и др. Особо важное хозяйственное значение имеют такие виды травянистой растительности, как злаки, бобовые и разнотравье. Зона полынных и злаково-полынных степей (1200-1500 м над уровнем моря), где проводилась зимовка, не отличалась особым изобилием естественных кормовых угодий с высоким питательным качеством. Для весенне-осеннего выпаса животных благоприятными были злаковые и разнотравно-злаковые степи (1500-2500 м над уровнем моря). На горно-долинных каштановых почвах произрастают как степные, так и пустынные - солянковые, эфедровые виды растительности.

Субальпийские и альпийские луга находятся в самой высокой зоне (свыше 2500 м и примерно до 4000 м над уровнем моря), которая использовалась скотоводами в качестве летних пастбищ. Наличие огромного количества пастбищных ресурсов, расположенных в различных высотных поясах, обеспечивало прекрасную кормовую базу для развития скотоводства на экстенсивной основе.

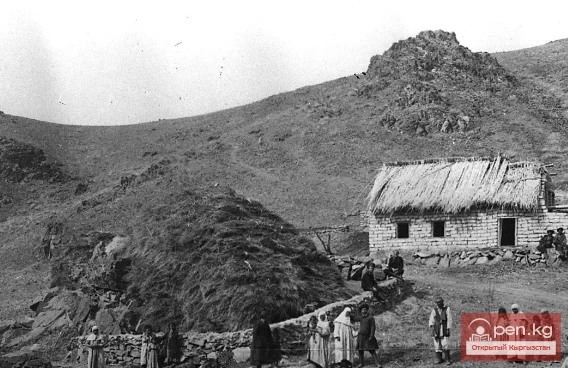

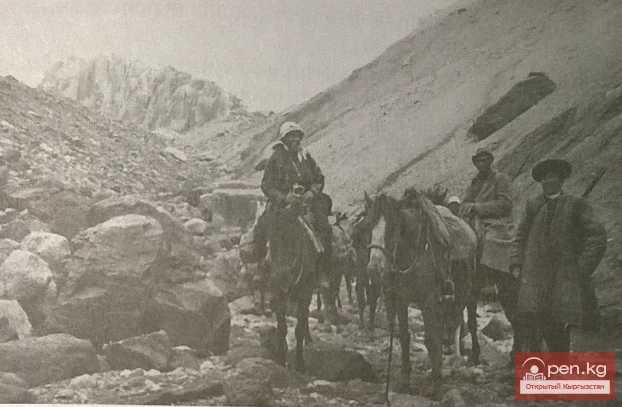

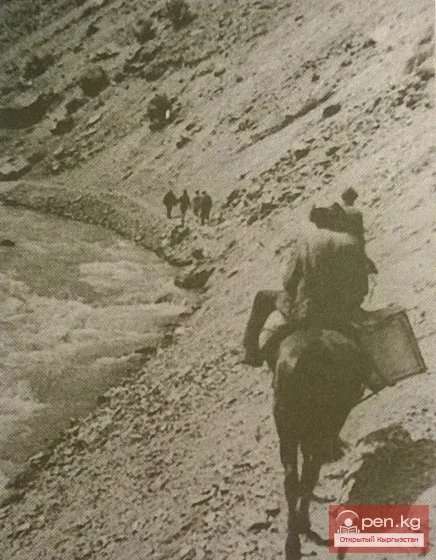

У кыргызов преобладала «вертикальная» форма кочевания (Абрамзон,1971. С. 72; Андрианов, 1985. С. 234; Поляков С.И, 1980. С. 45,46; Литвинский, 1972. С. 180), представляющая собой сезонный перегон стада с равнин вверх, в горы, и обратно и отличающаяся относительно небольшой амплитудой кочевания от нескольких десятков до 100, изредка до 200 км. Этот тип С, И. Вайнштейн назвал «равнинно-горным», отмечая характерный именно для кыргызов «горно-предгорный» («горы-предгория-горы») тип, т.е. горные пастбища использовались в зимнее и летнее время, а предгорные - в весенний и осенний периоды (Вайнштейн, 1972. С. 67-69). Зимовку скотоводы обычно проводили

в горных долинах, защищенных от холодных ветров, там, где скот мог добывать себе корм из-под неглубокого снега, причем на некоторых зимних пастбищах снег вообще отсутствовал. В весеннее время скот выпасали на солнечных склонах, где с таянием снега появлялись влаголюбивые травы с мелкой корневой системой. Постепенно поднимаясь все выше, скотоводы приводили свои стада на тучные альпийские луга и содержали их здесь в течение всего лета. С наступлением осени возвращались на зимние стойбища.

Сезонное передвижение со скотом в вертикальном направлении по строго определенным маршрутам прочно укоренилось в практике круглогодичного цикла с XIX в. и связано с сокращением пастбищных угодий. В ходе переселенческого движения часть их изымалась под крестьянские наделы, причем нередко переселенцы брали в аренду большие участки под пашни. К 1917 г., после подавления восстания 1916 г. и изъятия у кыргызов земель в пользу переселенцев, у последних оказалось 13% территории Семиреченской области (Усубалиев, 1972. С. 54).

Определенную роль сыграло исчерпание ресурсов экстенсивного скотоводства. Рост населения при ограниченности пастбищных угодий* - одна из основных причин уменьшения обеспеченности скотом еще до начала столыпинских реформ. Так, в Пишпекском уезде количество скота в одном кыргызском хозяйстве за 1870-1902 гг. сократилось с 12,3 до 10,5 условных голов, в Пржевальском - с 22,4 до 16 (Усенбаев, 1972).

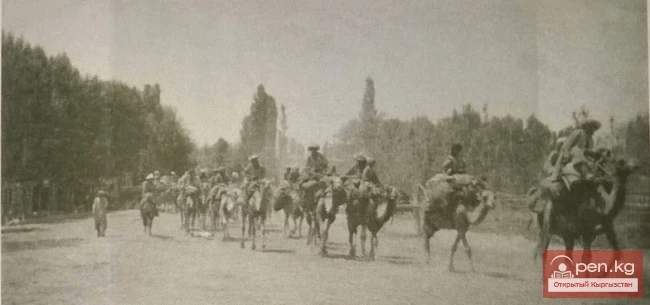

В XVIII-XIX вв. кыргызские скотоводы кочевали и в горизонтальном направлении, передвигаясь со скотом на сравнительно большие расстояния (около 300 км). Так, например, в XVIII в. Эсенкул Болот уулу совершал регулярные перекочевки с Ак-Бешима (Чуйская долина) до Уч Алматы, находящейся близ современного города Алматы (Казахстан). С наступлением холодов скот перегоняли обратно. Во времена владычества Кокандского ханства солтинский бий Канай со своими сородичами и стадами направлялся к р. Или. На выпас сюда же пригоняли свои стада из Ак-Талаа предводители племени саяк Атантай и Тайлак (Жапаров А., 2002). Перекочевки на дальние расстояния были обусловлены прежде всего политическими и метеорологическими факторами.

Комментарии:

* Пастбища Кыргызстана при экстенсивном скотоводстве способны прокормить примерно 8 млн голов овец.

Сельское хозяйство