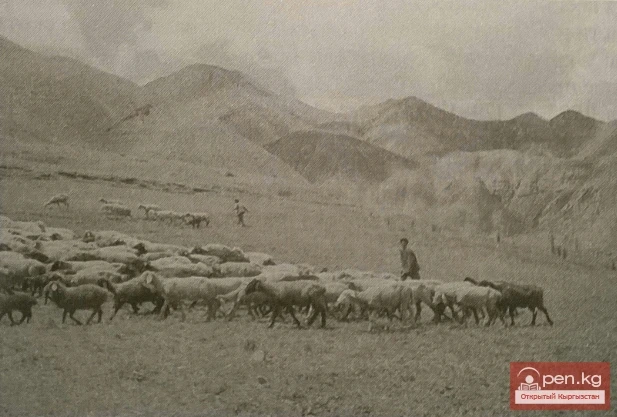

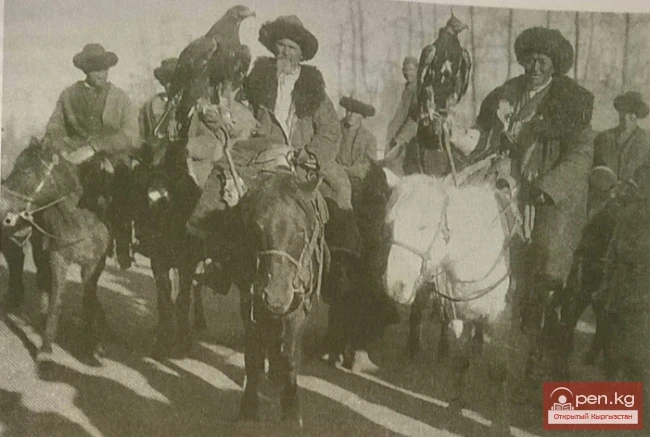

Скотоводство в XX- начале XXI века

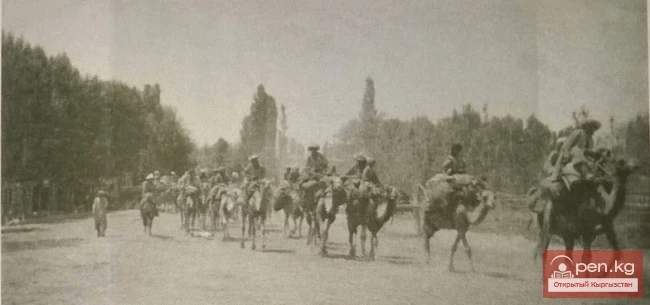

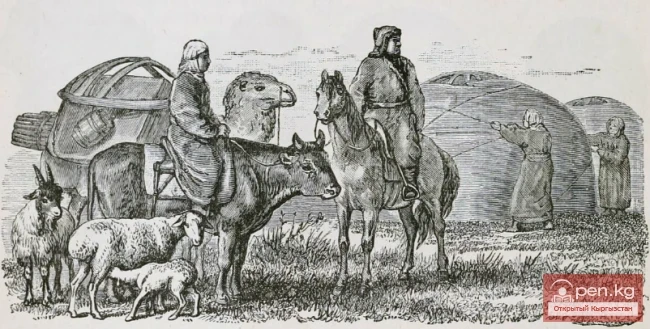

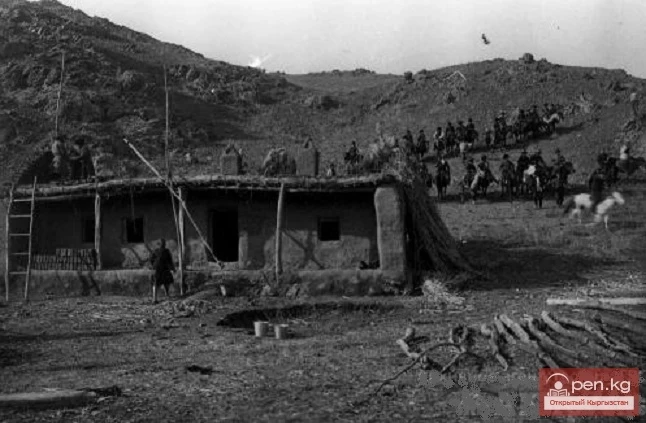

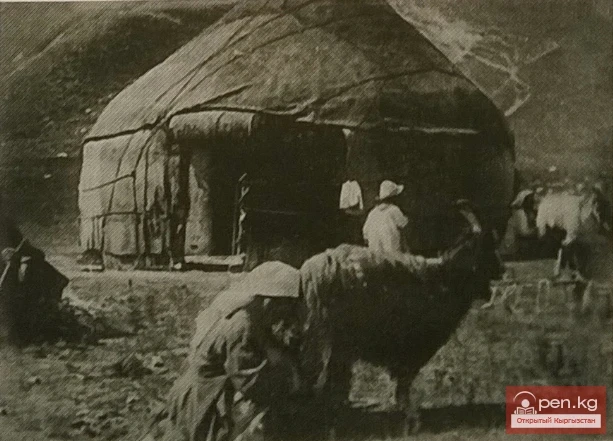

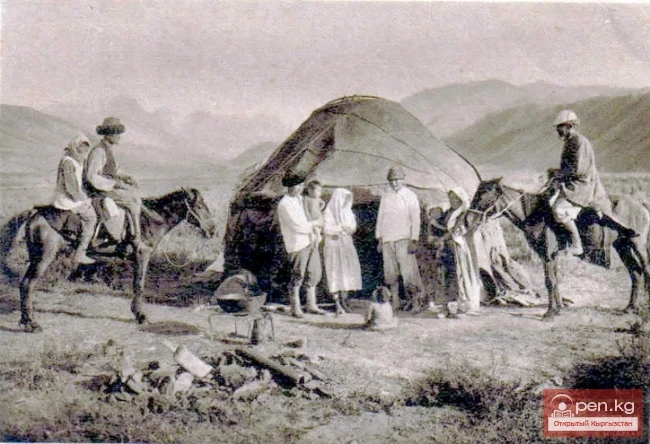

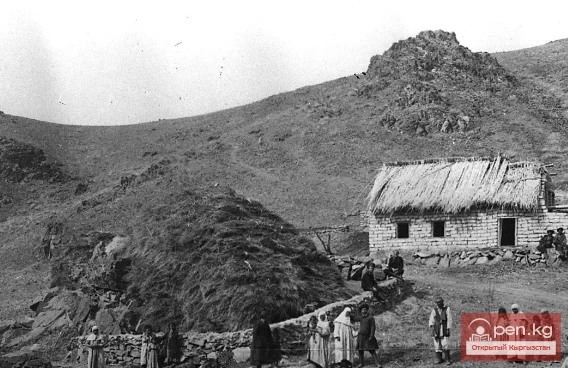

К началу XX в. скотоводство продолжало оставаться ведущей отраслью хозяйства у кыргызов. По разным данным количество оседлых хозяйств к 1914-1916 гг. варьировалось от 15 до 30% в Пишпекском, Пржевальском и в Наманганском уездах (в частности, в Таласской долине, особенно мала их доля была в прилегающих к ней горных местностях, а также в высокогорных южных районах (Джамгерчинов, 1963. С. 49). В Ошском, Маргеланском (Скобелевском) и Кокандском уездах полукочевые скотоводы составляли 65% всего населения, в Андижанском уезде - более 50% (История Киргизской ССР. 1986. С. 114,115). Всего к 1914 г. полностью оседлый образ жизни вели 22,4% кыргызов {Турсунбаев, 1934).

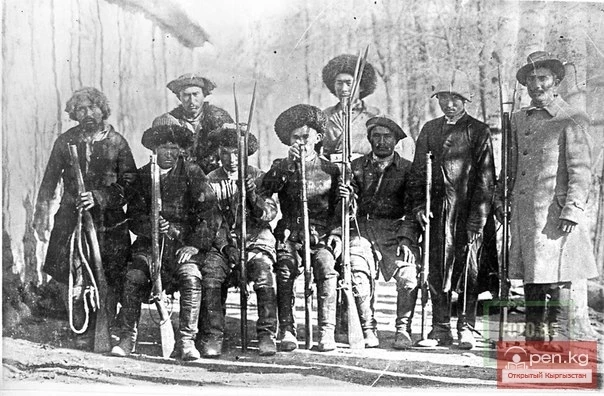

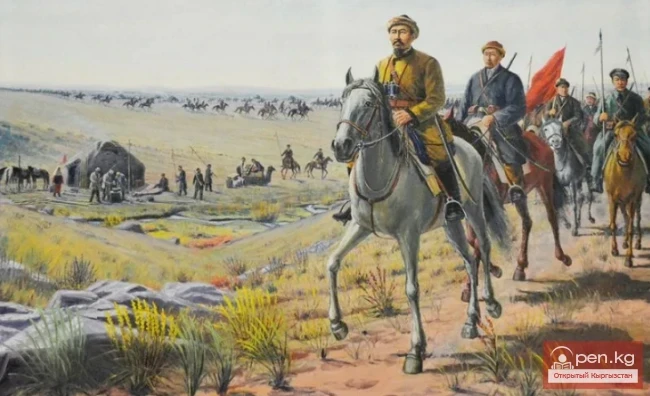

Предпринимавшиеся в первые десятилетия советской власти насильственные меры, связанные с переходом к новым формам хозяйствования, по обобществлению скота и средств производства, по седентаризации, политика коллективизации и раскулачивания вызывали протест среди населения. Организовывались мелкие террористические акты в отношении официальных лиц, в массовом порядке люди забивали скот, не желая сдавать его в колхозы, бежали за пределы республики.

Несмотря на трудности, связанные с лом¬кой привычного образа жизни, последствия для кыргызов вследствие более высокой у них доли оседлости, оказались менее трагичными, чем в соседнем Казахстане.

Трагические события 1916-1934 гг. - восстание 1916 г., Гражданская война, коллективизация - привели к значительному сокращению поголовья скота в республике (с 1913 по 1934 гг., с 4,2 млн голов до 1,6 млн (Алтмышбаев, 1959. С. 49-51; Домашние животные... Т. 2. С. 29). Это обстоятельство имело и благоприятное следствие - на некоторое время снялись экологические проблемы, связанные с чрезмерно большой нагрузкой на пастбища, имевшие место в предыдущий период.

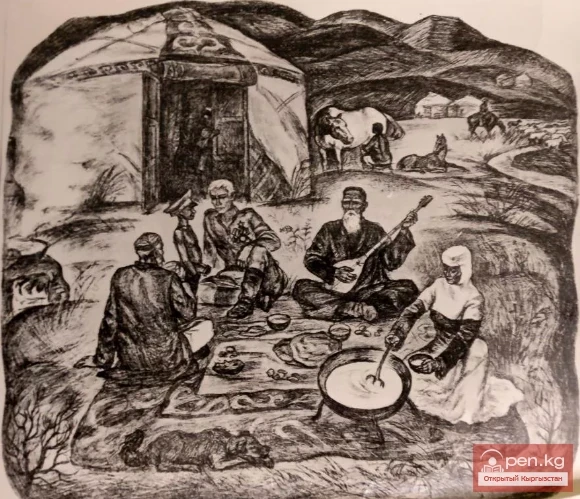

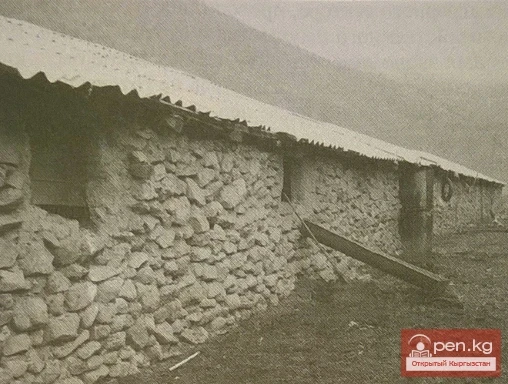

Скотоводы прошли школу коллективного хозяйства в рамках ТОЗ, сельхозартелей, впоследствии трансформированных в колхозные и советские хозяйства. Благодаря материально-финансовой поддержке государства была создана инфраструктура животноводческой отрасли, которой придавалось большое значение в рамках экономического разделения труда в СССР. Были проложены автомобильные дороги вплоть до отдаленных летних пастбищ, проведено электричество к зимним стоянкам, построены технически оснащенные животноводческие комплексы — овцетоварные фермы (ОТФ), молочнотоварные фермы (МТФ), стригальные пункты и другое, организована централизованная переработка и реализация животноводческой продукции. При этом государственная идеология предусматривала создание престижного образа профессий чабана, табунщика, доярки.

Советская экономическая система на плановой основе не предполагала сколько-нибудь широкой предпринимательской инициативы работников колхозов и совхозов, что порождало патерналистские настроения.

При этом доля частного сектора сокращалась.

Ощутимый удар по скотоводству на традиционной основе был нанесен в годы правления Н. С. Хрущева, в период борьбы с личным подсобным хозяйством колхозников. Если раньше казахским и кыргызским колхозникам разрешалось держать в личном пользовании до 100 овец, 8-10 голов к.р.с. и лошадей и 3-5 верблюдов (Байбулатов, 1969. С. 98), то с начала 1960-х годов запрещалось иметь более 10 овец и одной коровы, или вместо нее лошади, этот запрет действовал до 1988 г. Поскольку подавляющее большинство сельского населения предпочитало иметь корову, доля лошадей резко снизилась: если поголовье овец выросло в целом за 1940-1985 гг. в 4 раза (у частников - немногим более чем в 2), а к.р.с. -в 2 раза (у частников - на 15%), то поголовье лошадей не только не увеличилось, но и уменьшилось в 1,5 раза (у частников - примерно на 25-30%). К1985 г. ситуация несколько выправилась по сравнению с периодом «второй коллективизации» в начале 1960-х годов, когда поголовье частных овец снизилось по сравнению с 1940 г. в 1,7 раза, лошадей - почти в 5 раз, а к.р.с. - в 1,5 раза (Народное хозяйство. 1987. С. 103), однако диспропорция со слишком малым поголовьем лошадей до конца советского периода так и не была исправлена.

Негативные последствия имело и укрупнение колхозов в 1960-1970-х годах. Еще в 1930-е годы был определен оптимальный размер кыргызского колхоза в 50-100 дворов (Белоусов, 1935. С. 42), однако уже тогда средние размеры колхоза варьировались от 63 дворов во Фрунзенском кантоне до 197 в Нарынском (История. 1989. С. 216, 217; Кушнер, 1929. С. 16), в 1960-е годы средний размер колхоза составлял 542 двора, а в 1970-е годы - 710 дворов (Ситнянский, 1998. С. 104).

Далеко не всегда рациональная организация скотоводства породила серьезные экологические проблемы.

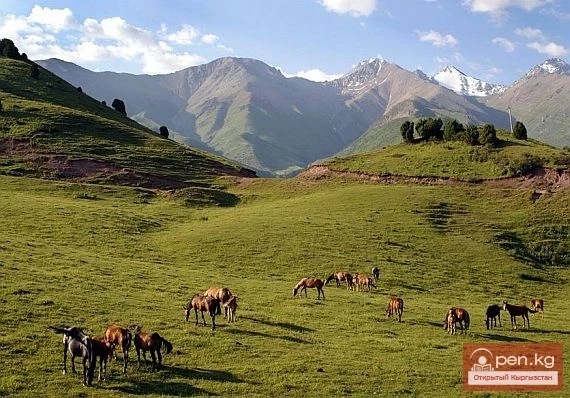

Чрезмерная нагрузка на природные ресурсы вследствие непомерного увеличения поголовья скота (к концу 1980-х годов по официальным данным - 10-11 млн, а фактически - до 13-14 млн только овец) привела к деградации пастбищ, включая высокогорные альпийские зоны. Более У3 были засорены некормовыми растениями и закустарены, 1,7 млн га деградированы, из них 170 тыс. га в сильной степени (Джолдошев, 1997. С. 168, 169; Кляшториый, 1999. С. 7). По мнениям кыргызских специалистов, изложенным в начале 1990-х годов, при продолжении подобной нагрузки на пастбища в ближайшие 5-15 лет имелась угроза их необратимой деградации (ПМ Г. Ю. Ситнянского, начало 1990-х годов).

К моменту распада СССР скотоводческая отрасль уже начала входить в кризис. В соответствии с политикой независимого Кыргызстана, направленной на I реформирование аграрного сектора, проводились разгосударствление и приватизация сельскохозяйственного имущества и скота (Жумаев, 1997; Jacquesson, 2003).

Однако общая экономическая ситуация в стране была крайне сложной. Бывшие члены колхозов и совхозов оказались не готовы содержать без потерь приватизированный скот.

Вследствие недостаточности фуража, отсутствия надлежащего зоотехнического и ветеринарного ухода с применением лекарств и вакцинации, плохого качества пастбищ наблюдался массовый падеж скота. Поголовье овец, например, сократилось с 10-11 млн до 4 млн (по неофициальным данным, в 1990-х годах были периоды, когда оно падало до 1 млн).

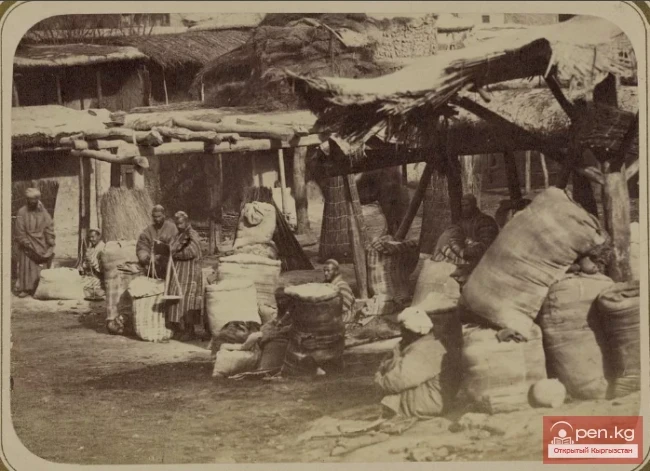

Платежеспособность сельских жителей была очень низкой. Девальвировалась стоимость скота, который на протяжении ряда лет стал единицей торгового обмена. Небольшие кооперативы, фермерские и крестьянские хозяйства обменивали на скот запасные части к сельхозтехнике, горюче-смазочные материалы. А в семьях было обычным делом приобретать продукты питания, одежду, товары повседневного спроса путем бартерной сделки, причем владелец скота, как правило, оставался в проигрыше. Такая экономическая ситуация негативно отразилась на развитии скотоводства, неуклонно падал престиж профессии. Многие потомственные скотоводы искали новые способы заработка, росло число людей, отправлявшихся в города, особенно массово - в столицу страны Бишкек.

Падение численности скота в 1990-х годах второй раз, после 1916-1934 гг., сняло остроту экологической проблемы, уменьшив нагрузку на пастбищные угодья. В настоящее время поголовье скота вновь растет, и это обстоятельство обусловливает необходимость интенсификации традиционного скотоводства.

Некоторые кыргызские скотоводы, несмотря на экономические трудности, проявили настойчивость, не побоялись рисковать, развивая свое производство, и добились определенных результатов (Наумова, 2004; Наумова, Сагнаева, 2006). Сельчанам, хорошо знающим особенности природно-климатических условий, основы ведения скотоводческого хозяйства, удалось увеличить поголовье стада, накопить материальные ресурсы. Современные скотоводы используют как традиционный опыт, так и современные знания. Несмотря на утерю некоторых традиционных навыков по разведению скота (Ситнянский, 1997. С. 76-89) нынешнее поколение сельских жителей стремится продолжать дело своих отцов и дедов. В наши дни скотоводство по-прежнему остается важным направлением хозяйственной деятельности кыргызов и одним из источников их дохода.

Сельское хозяйство