Годовой цикл земледельческих работ

Наиболее распространенным являлся севооборот с двухгодичными и трех-годичными залежными периодами.

Довольно часто практиковались севообороты с залежным периодом от четырех до шести и более лет (История Киргизской ССР. 1986. Т. 2. С. 120).

Опытные земледельцы старались поддерживать в хорошем состоянии обрабатываемые поля. Для этой цели они удобряли участки навозом кык, разбрасывая его перед вспашкой.

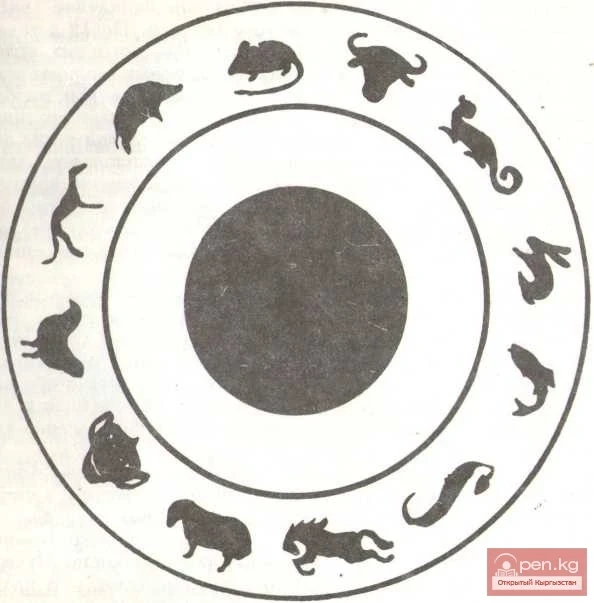

Ранней весной старцы селения определяли готовность почвы, наступление благоприятных погодных условий для начала сева, они говорили: «Жаз-да жер кобёт. Тоц кетти, эми айдоого киришсек болот» («Земля разогрелась и готова для начала сева, можно приступать к вспашке»). Учитывались советы народных счетоводов эсепчи, которые указывали определенные дни для начала сева (Токтакунова, 2008. С. 13).

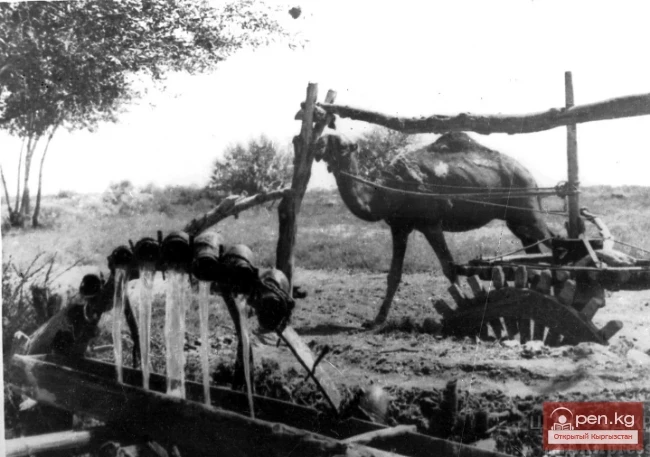

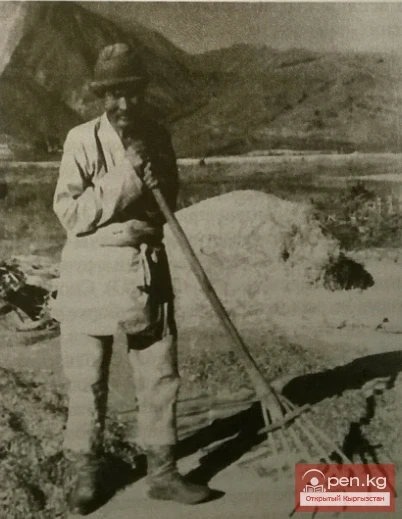

Пахоту проводили буурсуном - упряжным орудием, состоящим из стойки с металлическим лемехом и деревянным грядилем, на который крепилось ярмо моюнтурук. Глубина вспашки составляла до 8-10 см, а ширина зависела от размера лемеха и ширины нижней части стойки. «Пашут мужчины, а женщины водят и погоняют быков и лошадей. Жнут оба пола» (Зеланд, 1885. С. 23).

В конце XIX - начале XX в. русский плуг постепенно вытеснял буурсун. Так, в 1913 г. у кыргызов Пржевальского уезда насчитывалось 3114 плугов (Материалы... 1916. С. 446), в Заукинской волости наряду с 447 буурсунами насчитывалось 287 железных плугов (Быт колхозников... 1958).

Иногда для более равномерного разрыхления почвы применялась пере-крестная вспашка: один и тот же участок проходился 2-3 раза вдоль и попе¬рек. Этот способ типичен для всего среднеазиатского земледелия (Бежкович, 1973. С. 46). Богарные поля сначала засевали семенами и только потом вспахивали.

Сеяли верхом на лошади, или пешими, разбрасывая семена рукой, обычно gриглашали опытных сеятелей. Семена, предназначенные для сева урук, уроон, измеряли войлочной шапкой колпак, чашкой табак, мешком мушек (Алымбектин санжырасы. 2007. С. 65, 66).

Боронование вспаханных и засеянных семенами участков завершало первый этап весенне-полевых работ.

Несколько видов простейших орудий (из крупных веток чычырканака или долоно, и т.п.), при помощи которых заметали разбросанное зерно, обозначали общим термином «мала». Боронова¬ли и при помощи бревна жыгач мала или положенного на бок плуга. В начале XX в. другие орудия стала вытеснять деревянная борона с металлическими прутьями-зубьями, она явилась предшественником металлических борон, которые довольно широко использовались в колхозах и совхозах в советское время. Такие бороны обычно покупали (обменивали) или заказывали мастерам.

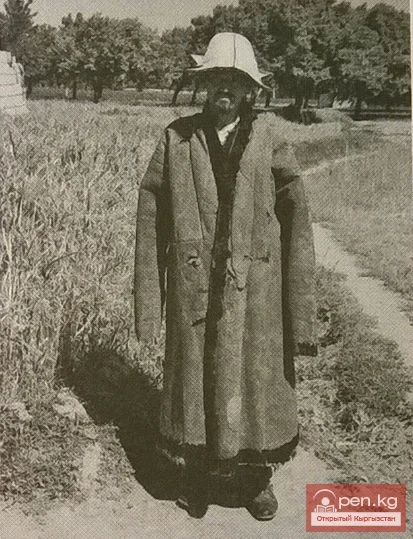

Пололи 1-2 раза за сезон вручную, применяли и серп орок. Птиц прогоняли камнями и отпугивали, устанавливая чучела каракчы из старой одежды. Жали серпом орок - первоначально из бараньей челюсти с ручкой; с 1860-1870-х годов появились металлические серпы (Бежкович, 1973). Снопы боо возили на волокуше чийне (в горах), а на равнинах - на арбе. В уборке урожая и заготовке сена наряду с мужчинами активно участвовали женщины и подростки. Для молотьбы на середине тока устанавливали столб мамы, с кольцом чамбирек, к которому привязывали последовательно до 8-10 и более волов. Их прогоняли по кругу, сидя верхом на лошади, чаще всего мальчики. Если молотили с использованием лошадей, то специального приспособления не требовалось: человек (обычно подросток) держал за поводья (чылбыр) и длинной плетью гнал лошадей вокруг себя. Ток находился в пользовании всей общины: после окончания молотьбы и просеивания одними к работе приступали другие.

Молотьба сопровождалась целым рядом ритуалов, так как считалось, что ток обязательно должен посетить Баба дыйкан или Кыдыр-Ата. Повсеместно был распространен культ Баба дыйкан - мифического покровителя земледельцев. В некоторых районах Ошской области Баба дыйкан - самый старый и почитаемый человек, который и «начинает» сев, открывая начало весенне-полевых работ. Покровителем тружеников и путников считается Святой

Хызр - один из наиболее почитаемых у многих народов Востока (Басилов, 1970. С. 22—25), который известен кыргызам под именем Кыдыр-Ата или Кызыр (Хызр), он дарит изобилие, удачу, благополучие. В Ошской области говорят, что «Хызр - святой, покровитель смелых и доблестных». Каждый мужчина в течение всей жизни может трижды встретить его. И он может стать удачливым при условии, что трижды узнает Хызр-Ата и скажет: «Ассалоом Алейкум!». У кыргызов существует поверье, что Хызр может явиться в образе животного, поэтому важно не упустить случая и попросить у него благословения. Если человеку повезет в этом, то его жизнь может измениться к лучшему.

Хызр встречается только тем молодым людям жигитам, которые в ладу со своей совестью, имеют добрые помыслы.

Святого Хызра могут встретить и женщины, но только избранные, и это редкое явление. Кыргызы говорят, чтобы узнать его, надо пощупать большой палец правой руки, поскольку на этом пальце у него нет кости, - это и есть отличительный знак Кыдыр-Ата (Басилов, 1970. С. 12-25; Токтакунова, 2007. С. 285-289). Для ис-полнения ритуала люди облачались только в чистые одежды, совершив омовение - даарат, работали, исполняя песню «Оп майда»: Орой-орой, on май-да, / Ороо толсун, on майда, / Орокчунун балдары / Нанга тойсун, on майда. / Кырча, кырча басканыц / Кырман толсун, on майда, I Кырманчынын балдары / Нанга тойсун, on майда, / Орой, орой, on майда! (Пусть яма для зерна будет полна, / А дети жнеца наедятся хлеба досыта. / Молоти что есть силы! / Пусть ток наполнится, / А дети молотильщика наедятся досыта).

При помощи двупалой эки ача айры или пятипалой бешилик вилы отбрасывали солому, сгребали зерно деревянной лопатой жыгач курок и веяли - сапы-рышкан. Для очищения зерно просеивали через решето калбыр.

Чистое сухое зерно сгребали в мешки кап и помещали для хранения в ямы ороо, за которыми присматривал ороо байт (Алымбектин санжырасы. 2007. С. 65, 66).

Перемалывали зерно на ручном жернове э/саргылчак, который имелся почти в каждом доме, или на водяной мельнице суу тегирмен - она размещалась у горных речек. В домашних условиях для толчения зерна применяли выдолбленную из бревна ступу соку с пестом сок билек.

В небогатых хозяйствах жали и молотили только члены семьи. Состоятельные люди использовали наемный труд, который вознаграждался натуральной оплатой или предоставлением на определенное время дойного или транспортного скота (Устные данные, собранные СИ. Ильясовым. РФ ИЯЛ HAH КР. Инв. № 1545). Были распространены и коллективные формы труда - алгоо и ашар. Алгоо «выражалось обычно в том, что 2-3, а иногда и 4-5 хозяев соединяли свои средства производства» и обрабатывали земельные участки каждого вместе, не-зависимо от того, «какими средствами они принимали участие в общей работе». На ашар хозяин созывал родичей и соседей для оказания ему помощи, после работы он устраивал угощение для всех участников (Бежкович, 1973. С. 68).

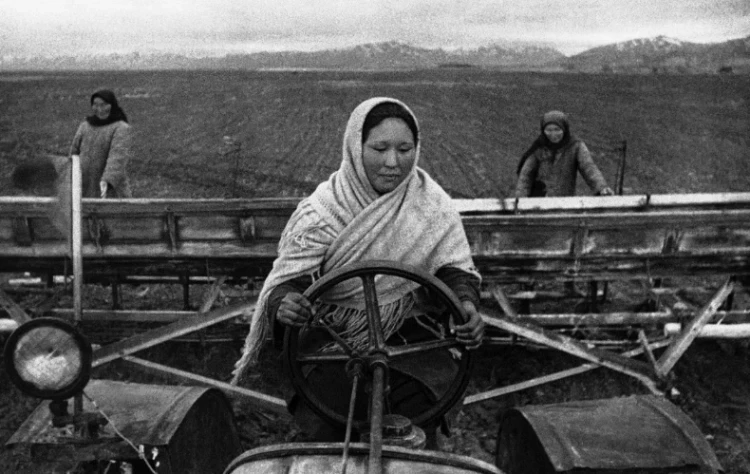

Развитие земледелия в XX- начале XXI века

В советское время земледелие стало важным направлением сельского хозяйства Киргизии. В отрасли стали применяться комбайны, тракторы, другие виды сельскохозяйственной техники, а также агротехнические достижения, Намного расширился ассортимент сельскохозяйственных культур, возделываемых в республике. В южных районах преимущественно стали выращивать хлопок и табак. В Чуйской долине огромные успехи были достигнуты в свекловодстве. Высокие показатели в получении зерновых культур были характерны для колхозов и совхозов восточной части Иссык-Куля. В горных районах земледельческая отрасль по-прежнему оставалась на вторых ролях, обслуживая животноводческий сектор. В конце советского периода в связи с ростом поголовья скота в ряде районов происходило изменение структуры посевов - например, отказ от сева пшеницы в пользу кормового ячменя.

После распада Советского Союза коллективные хозяйства были упразднены, в ходе приватизации выделены частные наделы, на которых многие возделывают различные сельскохозяйственные культуры, осваивая тонкости агротехники.

Кыргызская техника полива - ирригация