Гербовая эмблема города Ош

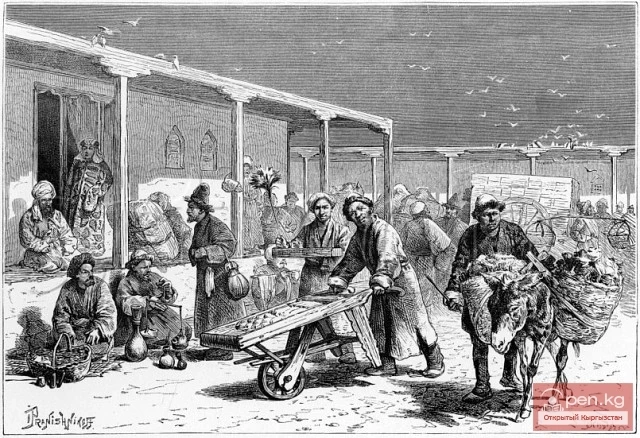

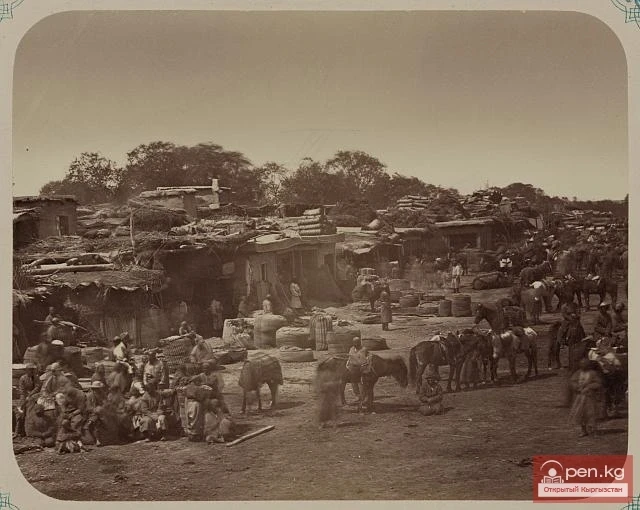

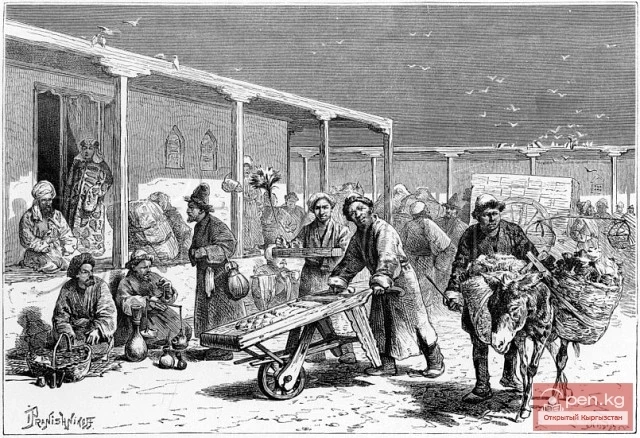

Сельское хозяйство и земледельческие промыслы всегда занимали важное место в экономике Оша дореволюционного периода. Этим он схож с другими позднефеодальными городами Средней Азии, население которых было столь же тесно связано с землей.

Большинство ошских земледельцев составляли жители старой («туземной») части города, выделенные в налогово-податном отношении даже в отдельную в уезде Ошскую волость. Ее земли располагались вокруг города. В 1903—1905 гг. посевы Ошской волости составляли 8927 дес.,в том числе 3916 дес. пшеницы и 2693 дес. кукурузы. Ошцы выращивали преимущественно зерновые культуры, набор которых был тот же, что и у оседлых земледельцев уезда.

В 1915 г. хлопчатником ошане засевали 3934 танапа земли.

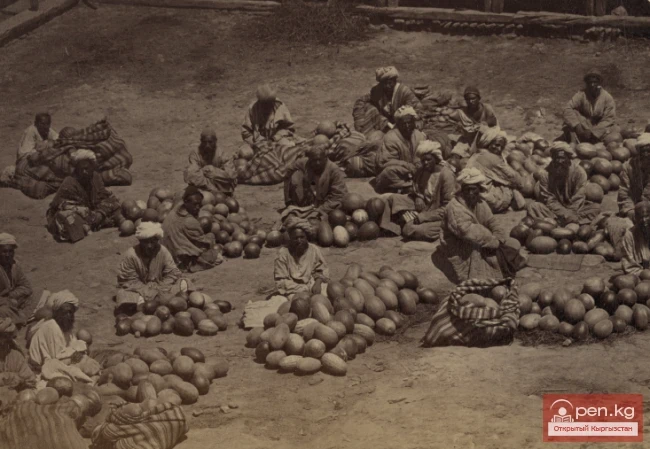

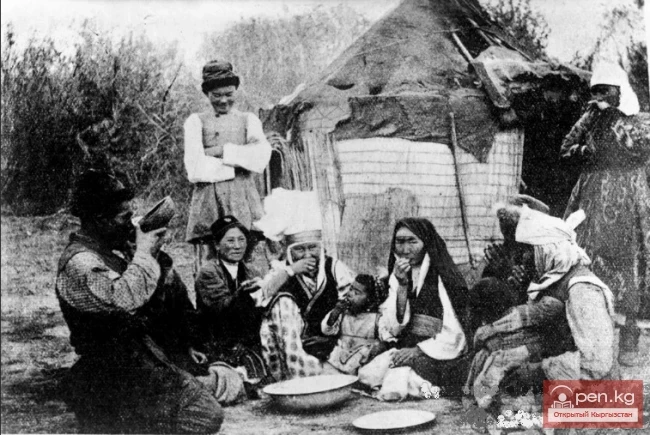

Некоторые из ошских земледельцев занимались огородничеством и бахчеводством. Многие домохозяева

имели небольшие садики. В ассортименте плодовых деревьев преобладали местные виды — урюк и тутовник, традиционные для южнотуркестанского садоводства. С началом XX в. в Оше стало развиваться пчеловодство, зачинателем которого выступил ошский лесничий, выписавший пчел с Кавказа: В 1905 г. в его пасеке было более 50 ульев. А к 1911 г. у трех ошских пчеловодов насчитывался 161 улей.

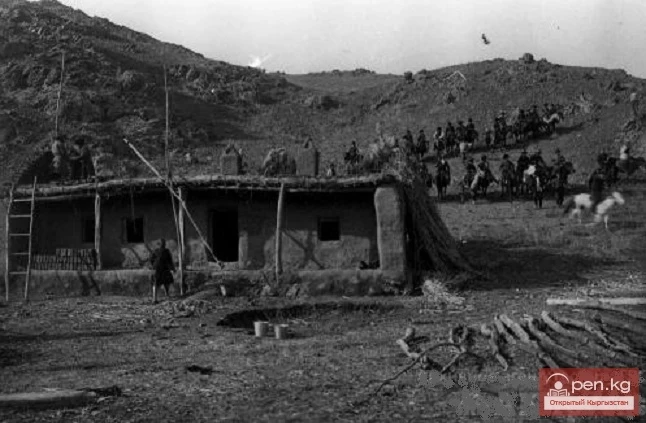

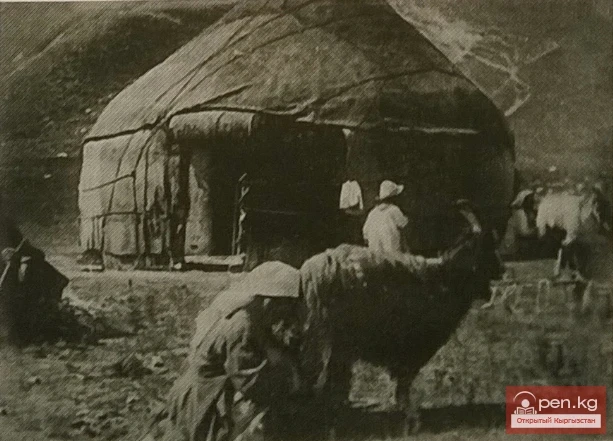

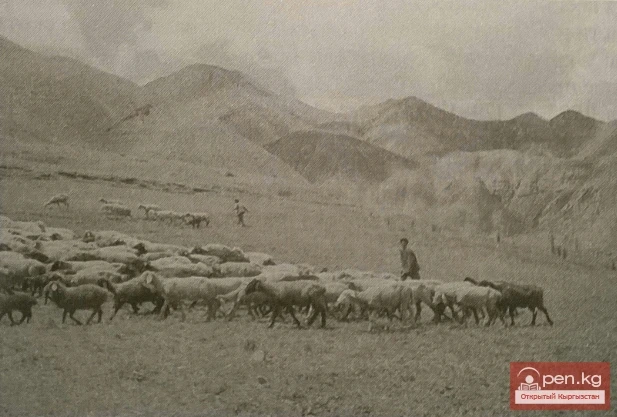

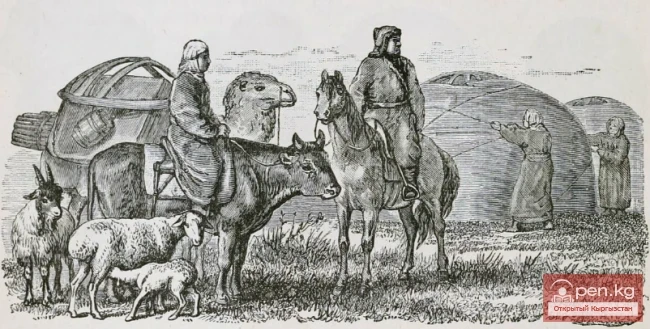

Животноводство у горожан играло преимущественно подсобную роль. В начале XX в. жители города имели 9—11 тыс. голов скота — почти наполовину меньше, чем в середине 90-х годов XIX в. Его состав и соотношение видов животных показывают, что горожане держали в основном рабочий скот — волов и лошадей (последние были также у ошцев, промышлявших извозом). Овец разводили для себя, а более зажиточные — на продажу. Козы и ослы были в хозяйстве малообеспеченных горожан, достаток которых не позволял прокормить корову или лошадь. Породы скота и лошадей — в основном местные. В 1914 г. была открыта случная конюшня на 8 жеребцов шведской крови, это дало некоторый толчок дальнейшему развитию породного коневодства.

Любопытно, что традиционные хозяйственные занятия жителей Оша (земледелие и в меньшей мере — скотоводство), как и примечательная особенность его территории (Сулейман-гора) и связанные с ней легендарные мусульманские предания местного населения, нашли известное отражение в материалах по проектированию городского герба и на самом его изображении.

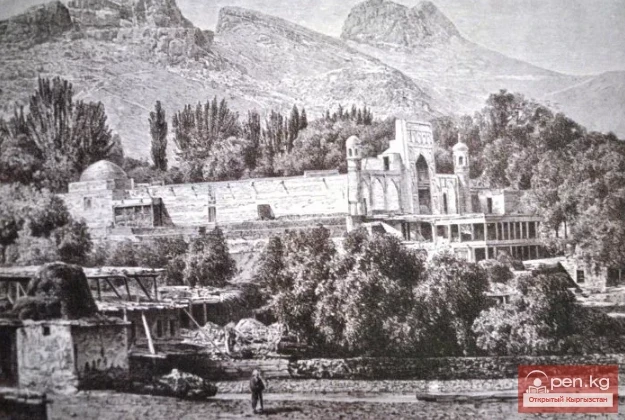

Так, Ошским городским хозяйственным управлением предлагался следующий проект герба для города: «Щит пересеченный. В верхней части щита гора [Сулеймана] с брошенным на нее лучом света, в нижней, серебряной части пара волов, запряженных в омач. В вольной части щит увенчан золотою императорскою короною и окружен двумя золотистыми колосьями (выделено нами.— авт.), соединенными александровской лентой». Небезынтересна дополнительная подробность в описании этого первого проекта городского герба, где отмечалось, что, по мнению местных жителей, Сулейман-гора напоминает верблюда с вытянутой шеей, и предлагалось при необходимости выслать фото ее. Хотя первоначальный проект городского герба (соответствующий протокол подписан одним из депутатов городского хозяйственного управления неким Салимбаевым 14 июня 1904 г.) был изменен впоследствии при рассмотрении его в гербовом отделении при департаменте геральдии Сената, изображение горы продолжало в нем фигурировать из уважения к местному преданию, «что на горе Тахт-и Сулейман, у подножия коей расположен означенный город, царь Соломон воздвиг мечеть, а по другому варианту — свой трон».

По геральдической традиции гербовый щит у городов, в хозяйстве которых земледелие и хлебная торгов¬ля занимали значительное место, украшался александровской лентой с двумя золотыми колосьями. Новые детали появились в измененном гербе Оша, предложенном управляющим гербовым отделением при департаменте геральдии Сената: «В червленном щите серебряная верхушка горы, сопровождаемая сверху золотым полумесяцем, рогами вверх. В зеленой оконечности щита две воловьи головы с червленными глазами. В вольной части щита герб Ферганской области. Щит украшен серебряною башенной короной о трех зубцах и окружен двумя виноградными лозами, соединенными александровскою лентою» (выделено нами. — авт.). Традиционно разные виды корон — главное украшение гербового щита — обозначали различный статус города.

К примеру, для уездных городов служили изображения серебряных корон с тремя зубцами. Как явствует из изображения и описания гербовой эмблемы города (гербы десяти среднеазиатских городов, включая Ош, царь утвердил 22 октября 1908 г., о чем опубликовано сообщение в «Собрании узаконений и распоряжений правительства при правительствующем Сенате» за 12 мая 1909 г.), на ней так и остались эти своеобразные символы Оша: гора с полумесяцем над ней, напоминающая о почитаемой местными горожанами «священной» горе Тахт-и Сулейман, и воловьи головы, указывая на разведение скота ошскими жителями.