Налоговые тяготы трудового населения города

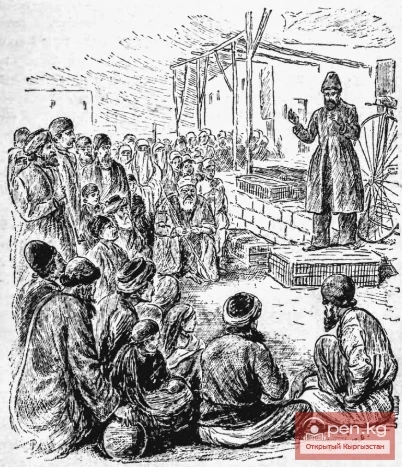

Налог взимался и с зерновых культур у горожан — херадж, и с бахчевых— танап, и со скотоводства — зякет, с торговли—также зякет, взимался налог и с ремесленного производства, за юридические сделки, за наследование имущества, за сбор хвороста и т. д. Не зря русский ориенталист А. Л. Кун, собравший налоговые ханские записи-дефтеры после падения Кокандского ханства, писал о податном гнете: «Оставался, кажется, один воздух, за право дышать которым не бралось ничего». Налог взимался как натурой, так и деньгами. Широко использовалась трудовая повинность в форме ашара (не следует путать с ашаром — взаимопомощью и коллективным трудом объединившихся соседей). Тяжелой была, естественно, воинская повинность — так называемый «налог кровью».

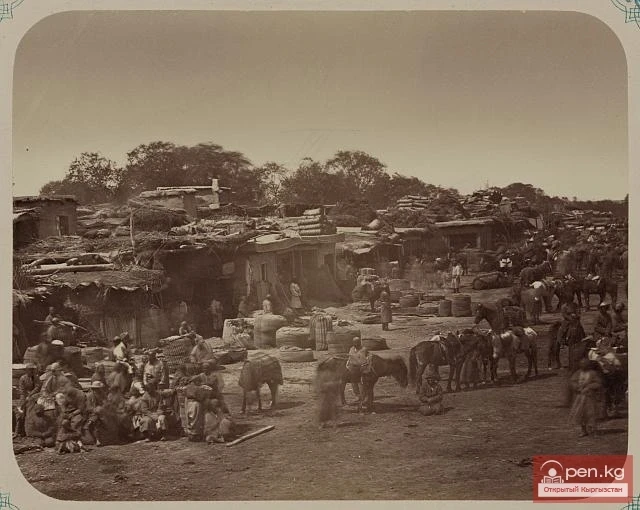

Уже первые правители Коканда, которым удалось захватить Ош, пытались взимать с его жителей и ок-рестных киргизских кочевников налоги в свою пользу. Усиление гнета кокандских феодалов возрастало по ме¬ре утверждения их власти на юге Киргизии. О размерах податных поступлений хану из Оша и его округи в 40— 70-х годах XIX в. можно судить по данным русских путешественников прошлого столетия. Так, только натуральная подать хану в 1840 г. из Оша составляла 12 тыс. чариков (мера веса в 4 пуда) зерна—10 тыс. чариков джугары и по 1 тыс. чариков пшеницы и ячменя. В переводе на русские ассигнации это приносило доход в 38400 руб. Наблюдалась устойчивая тенденция к их увеличению, ибо все новые и большие налоги устанавливались каждым вновь взошедшим на престол в ханстве правителем.

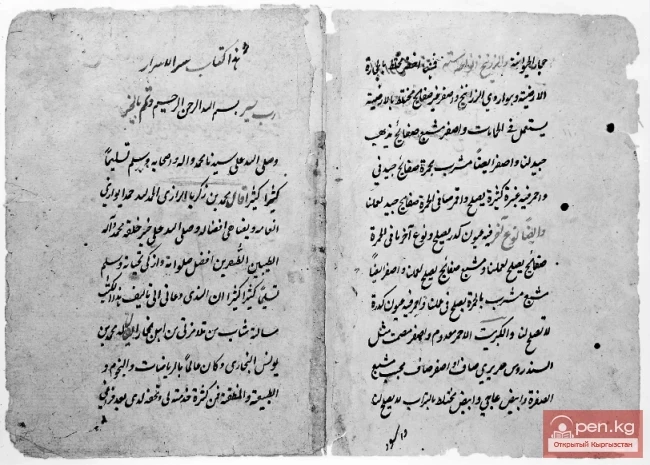

К налогу деньгами с кочевников, вероятно, перешли ранее, чем с оседлого населения. Во всяком случае, к 70-м годам XIX в. он получил гораздо большее распространение. Это видно хотя бы из документов архива кокандских ханов, в которых налоги, например, по Маргеланскому бекству, включая Ош, Араван и другие киргизские районы, с оседлого населения названы в натуральном выражении (в чариках пшеницы, риса, хлопка, льна, опийного мака), а со скотоводческого — в денежном (в танга и тилла).

Денежный зякет представлял собой немалую статью ханского дохода. Достаточно сказать, что в последние годы ханства зякет со скота кочевников (илатие) Оша и Аравана, племен найман, тейпт, ургу, бига, уйгур, чучук ежегодно составлял один лак шестьдесят две тысячи девятьсот сорок танга - При этом в записях (дефтерах) указывался то район, то род и племя, то предводитель кочевников.

Отсутствие четкого учета показателей налоговых возможностей населения привело к развитию в широких масштабах откупной системы в Коканде и других городах ханства. А. Л. Троицкая, проанализировав хозяйственный архив кокандских ханов, приходит к заключению, что для последних трех десятилетий Кокандского ханства были характерны откупная система податей и правительственных обложений. Практика откупов по нисходящей ступени шла от хана к бекам, а от беков — ниже.

Иногда ханы, в обход беков, сами сдавали откупщикам сбор налогов с определенных районов бекства или кварталов городов.

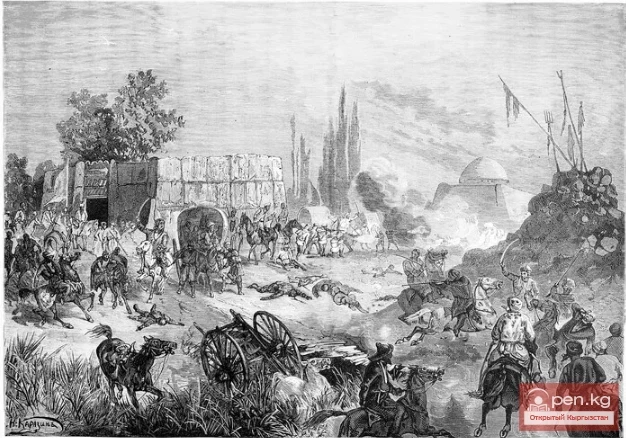

После занятия Ферганы в 1876 г. начальник города Коканда доносил военному губернатору области: «Весь финансовый строй в Фергане при ханах велся по откупной системе, что одно уже дает серьезный повод сомневаться в справедливости заключающихся в дефтерах сведений; всем известно, что сборщики податей всегда обманывали ханов».

Все это вело к тому, что при взимании налогов по откупной системе «не соблюдалось ни время, ни срок и нередко даже и количество самой подати». Для то¬го, чтобы внести в казну требуемую с населения сумму, откупщики-налогосборщики занимали деньги под про-центы у ближайших купцов, взыскивая затем налог с трудящихся, отнюдь не безвыгодно для себя.

Таким образом и купцы постепенно втягивались в орбиту налоговой эксплуатации трудового населения. Сохранились расписки откупщиков трафаретного содержания: «Подписка о том, что вместо отданных ими кокандскому начальству за общество денег... —ныне они с согласия общества [собирают] следующий харадж с жителей».

Для получения в аренду или на откуп сбора хараджа обычно подавали прошение хану или беку и получали соответствующую грамоту, а население данного района оповещалось особым указом или извещением, где перечислялось количество зерновых, сданных в аренду или на откуп. «По-видимому, — с полным основанием замечает А. Л. Троицкая, — аренда или откуп в ряде случаев перепродавались несколько раз. Первым откупщиком или арендатором хараджа был саркар или доверенное лицо хана или бека, которое в свою очередь сдавало харадж в аренду амлакдару, находившемуся под его контролем».