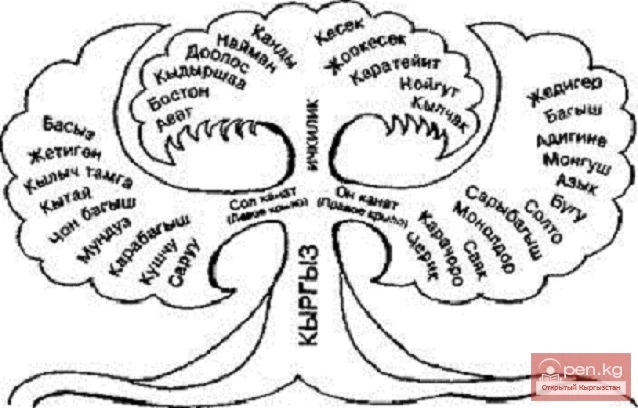

Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена

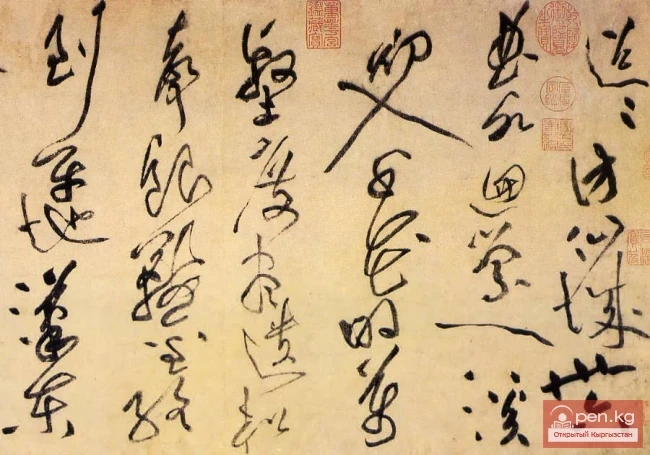

Китайские письменные источники Первые исторические сведении о киргизах встречаются и раннем китайском источнике Ши цзи» («Исторические записки». Сост. I в. до н. э.) Сыма Цяня, где речи идет о расширении хуннским шаньюем Маодунем границы своего государства на востоке до Кореи, а на западе до современного Синьцзяна, примерно около 201 г. до нашей эры.